Il Ruolo di Giancarlo Costanzo nell’Arte Contemporanea Figura fondamentale nel panorama dell’arte contemporanea a Pescara, principalmente in qualità di Presidente dell’Associazione P.A.E. e fondatore del Premio PescarArt che si terrà dal 21/12/2024 al 29/12/2024 all’Aurum di Pescara. Questo premio non solo riconosce artisti di diverse estrazioni, ma funge anche da importante piattaforma per la celebrazione e la diffusione dell’arte contemporanea nella regione. Costanzo ha dedicato la sua vita a promuovere il talento di artisti sia emergenti che affermati, contribuendo così a creare un ambiente culturale dinamico nel quale l’arte possa prosperare. La creazione del Premio PescarArt ha rappresentato una svolta significativa per l’arte a Pescara. Grazie alla visione e alla determinazione di Costanzo, il premio è riuscito a guadagnarsi un ruolo di rilievo nel circuito artistico nazionale. Questo riconoscimento offre ai partecipanti non solo visibilità ma anche opportunità per interagire e collaborare con altri artisti e galleristi, facilitando la crescita e la diffusione delle loro opere. La selezione degli artisti e delle opere esposte in occasione del premio riflette un impegno costante verso l’eccellenza e l’innovazione nell’arte contemporanea. Oltre alla sua attività di promotore, Costanzo è anche un fervente sostenitore della formazione e della sensibilizzazione del pubblico nei confronti dell’arte. Attraverso eventi, mostre e iniziative educative, ha saputo coinvolgere la comunità locale, rendendo l’arte più accessibile e apprezzata non solo come prodotto commerciale, ma come parte integrante della cultura e dell’identità collettiva. Il suo impegno ha contribuito a posizionare Pescara come un centro culturale di rilevo nel panorama artistico italiano, portando riconoscimento anche a livello internazionale. Una Visione Inclusiva per PescarArt Giancarlo Costanzo, nel suo ruolo di promotore e organizzatore di PescarArt, ha delineato un futuro che pone un forte accento sull’inclusività. Nella sua visione, l’arte non è solo per pochi eletti, ma un bene comune da condividere con tutta la comunità. Per realizzare questa ambizione, Costanzo ha avviato diverse iniziative mirate a creare spazi di dialogo tra artisti e pubblico, promuovendo un interscambio proficuo e stimolante. Una delle principali strategie adottate è la creazione di eventi dedicati a diverse forme d’arte, che permettano la partecipazione di un vasto bacino di artisti locali e internazionali. Questo approccio non solo aumenta la diversità delle esposizioni, ma favorisce anche l’inclusione di stili e approcci artistici spesso trascurati. In questo modo, PescarArt intende diventare un luogo di incontro nel quale le voci di tutte le comunità possano essere ascoltate e celebrate. Inoltre, Costanzo ha enfatizzato l’importanza dell’accessibilità dell’arte. Di conseguenza, sono stati implementati programmi che mirano a garantire che eventi, mostre e installazioni siano fruibili da tutti, indipendentemente da abilità fisiche, background socio-economici o culturali. Questi programmi includono servizi di interpretariato, percorsi guidati per persone con disabilità , rendendo l’arte un’esperienza accessibile e arricchente per ogni individuo. Costanzo crede fermamente che l’arte debba riflettere la diversità della società in cui viviamo. Pertanto, PescarArt si sta impegnando ad ampliare il suo pubblico ed a coinvolgere attivamente le diverse comunità locali, cercando di abbattere le barriere che spesso limitano l’accesso all’arte e alla cultura. Attraverso queste iniziative, il futuro di PescarArt si prospetta non solo come un evento artistico, ma come un pilastro fondamentale per la coesione sociale e la connessione comunitaria. Sinergie e Collaborazioni nel Mondo dell’Arte Giancarlo Costanzo ha sempre creduto nel potere delle sinergie e delle collaborazioni nel mondo dell’arte. Il suo impegno nell’industria culturale si traduce in interazioni fruttuose con istituzioni culturali e accademiche, che svolgono un ruolo cruciale nel potenziamento di PescarArt. Collaborazioni con musei, gallerie e università hanno creato una rete di sostegno e scambio che promuove l’innovazione e la visione artistica contemporanea. Una delle relazioni più significative di Costanzo è quella con la Scuola Romana, da Schifano ad Angeli, passando per Tano Festa, Mambor ad arrivare al più grande sostenitore di PescarArt , Enrico Manera, un’importante tradizione artistica che ha dato vita a numerosi artisti di fama internazionale. Attraverso workshop, conferenze e mostre congiunte, Costanzo offre una piattaforma per la creazione di nuovi linguaggi artistici e per la fusione di idee che riflettono le esperienze contemporanee. Queste interazioni non solo arricchiscono l’offerta culturale di PescarArt, ma servono anche a costruire un ponte tra generazioni diverse di artisti e studiosi. Inoltre, la collaborazione con artisti e figure illustri nel panorama artistico ha permesso a Costanzo di raccogliere nuove prospettive sulle tendenze emergenti. Ogni progetto condiviso apre a un dialogo che va oltre le mere esposizioni, incoraggiando l’esplorazione di temi sociali, culturali e ambientali attraverso l’arte. Questo approccio non solo stimola la creatività, ma anche la riflessione critica su questioni importanti di oggi. In questo contesto, le sinergie e le collaborazioni rappresentano il motore fondamentale per l’evoluzione di PescarArt e per la promozione di nuove esperienze culturali. La visione di Giancarlo Costanzo, fondata su relazioni professionali solide e su un reciproco rispetto tra artisti e istituzioni, è destinata a lasciare un’impronta duratura nel panorama artistico contemporaneo. Riflessioni e Presenze Illustri al Premio PescarArt Il Premio PescarArt ha visto la partecipazione di personalità di spicco nel panorama dell’arte contemporanea, contribuendo così a un dialogo profondo sulle tendenze attuali e le direzioni future della creatività. Tra queste presenze illustri, spicca G. R. Manzoni, la cui visione artistica ha reso il Premio non solo un riconoscimento, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Manzoni, noto per le sue riflessioni critiche sull’arte, ha sottolineato l’importanza di eventi come il PescarArt nel promuovere un’interazione significativa tra artisti, critici e pubblico. Durante il suo intervento, Manzoni ha esaminato i cambiamenti nel modo di percepire l’arte contemporanea, evidenziando l’urgenza di affrontare le sfide del nostro tempo attraverso l’espressione artistica. Le sue considerazioni non solo illuminano il valore della creatività nel contesto moderna, ma anche il sociale e il culturale, rendendo evidente come le opere d’arte possano fungere da catalizzatori per discussioni più ampie sulle questioni contemporanee. Questo tipo di riflessione è fondamentale, poiché offre un’opportunità di networking e di scambio di idee tra artisti emergenti e figure affermate nel settore. La presenza di tali figure riconosciute porta una dimensione di prestigio al Premio PescarArt, arricchendo

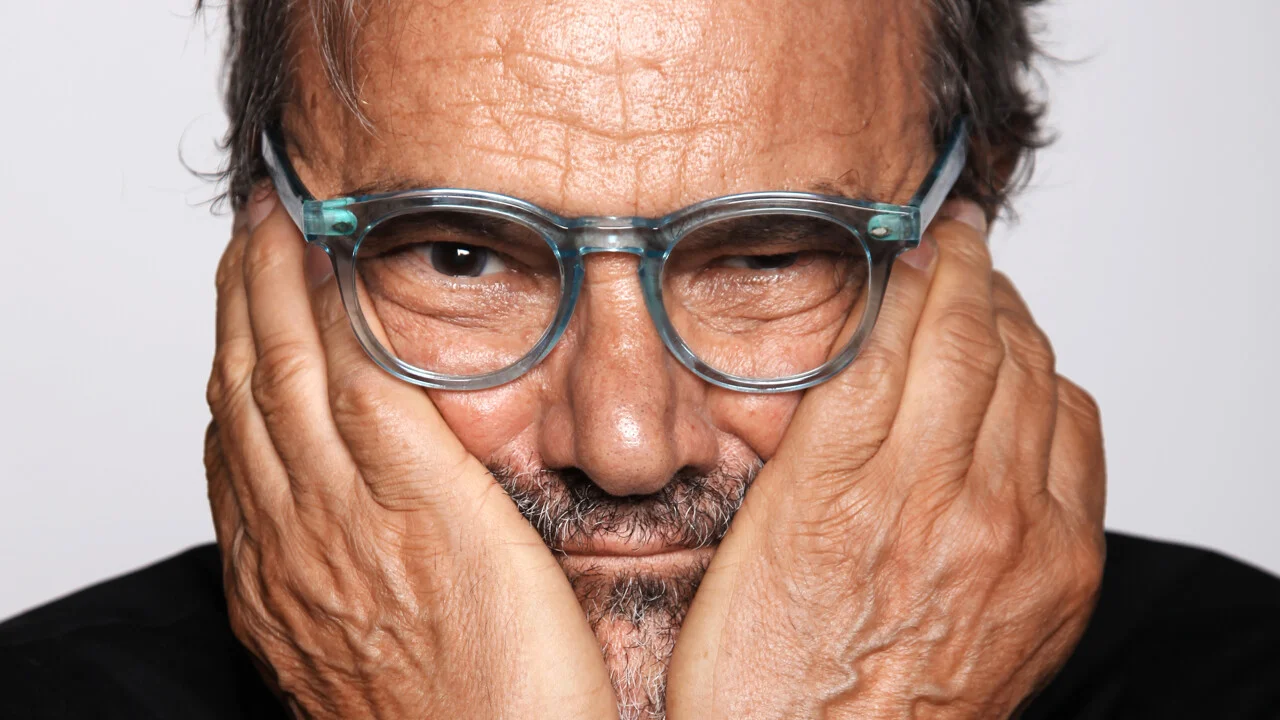

Oliviero Toscani: Il Genio tra Innovazione e Provocazione

Oliviero Toscani ha rappresentato una vera e propria svolta nel panorama della pubblicità, elevando questa forma di comunicazione a un livello di impegno sociale senza precedenti. Le sue campagne pubblicitarie per marchi come Benetton non si sono mai limitate a vendere prodotti, ma hanno cercato di incoraggiare il pubblico a riflettere su questioni di vasta portata, quali razzismo, malattie e ingiustizie sociali. Con la sua capacità innata di provocare, Toscani ha trasformato la pubblicità in un mezzo di denuncia e discussione, richiamando l’attenzione su temi spesso trascurati. In un contesto storico caratterizzato da profondi cambiamenti sociali e culturali, Toscani ha saputo leggere e interpretare il clima del suo tempo. Gli anni ’80 e ’90 erano periodi in cui il consumismo stava raggiungendo picchi elevati; tuttavia, anziché aderire a questo modello, il suo approccio si è distinto per la sua forte carica etica. Le sue immagini audaci e le frasi provocatorie hanno sfidato le convenzioni, portando gli spettatori a interrogarsi sull’origine e il significato dei messaggi pubblicitari. Questa innovazione ha aperto la strada a un tipo di pubblicità più consapevole e impegnata, capace di risuonare a livello globale. Le campagne di Toscani non solo hanno colpito grazie a contenuti provocatori, ma hanno anche spinto altre agenzie pubblicitarie a esplorare nuove strade creative. L’uso audace della fotografia e il rifiuto di narrazioni convenzionali hanno reso il suo lavoro inconfondibile. Oltre a giocare su emozioni forti e stimoli visivi, Toscani ha saputo integrare l’arte nella pubblicità, enfatizzando il potere comunicativo dell’immagine. Questa fusione di arte e messaggio sociale ha non solo elevato il settore pubblicitario, ma ha anche cambiato il modo in cui il pubblico percepisce le campagne di sensibilizzazione, facendole diventare un importante strumento di cambiamento sociale. La Provocazione come Strumento di Comunicazione La provocazione, nel contesto delle opere di Oliviero Toscani, emerge come un potente strumento di comunicazione, capace di scardinare le convenzioni e di stimolare dibattiti su temi sociali e culturali. L’approccio provocatorio di Toscani non è casuale; è una strategia ben studiata, mirata a catturare l’attenzione dello spettatore e a costringerlo a confrontarsi con questioni delicate e spesso trascurate. Le sue campagne pubblicitarie, caratterizzate da immagini forti e messaggi inequivocabili, trasformano il concetto di pubblicità in un veicolo di riflessione e discussione. Un esempio emblematico di questo metodo può essere osservato nella campagna “Fate l’amore, non fate la guerra”, che ha utilizzato immagini audaci per affrontare tematiche come la guerra e la sessualità. Questa strategia ha non solo suscitato indignazione ma ha anche stimolato un dialogo significativo sui valori della pace e del rispetto reciproco. Toscani riesce a creare un equilibrio delicato, dove il confine tra provocazione e offesa viene costantemente messo alla prova. A differenza di molte campagne pubblicitarie che puntano a vendere prodotti senza stimolare il pensiero critico, Toscani sfida le percezioni convenzionali e porta il pubblico a riflettere sulla società in cui vive. È attraverso questo equilibrio che Toscani riesce a mantenere la provocazione come un elemento costruttivo piuttosto che distruttivo. Sebbene le sue opere possano generare controversie, l’intento principale è quello di promuovere una maggiore consapevolezza su problematiche significative, come la povertà, la discriminazione e la salute. Con il suo approccio audace, Toscani si afferma non solo come un maestro della pubblicità, ma anche come un provocatore intellettuale, capace di utilizzare la comunicazione visiva per indurre cambiamenti sociali. Rappresentazione e Diversità nelle Sue Fotografie Oliviero Toscani è un fotografo che ha saputo ridefinire i parametri della bellezza attraverso il suo lavoro provocatorio e innovativo. La sua carriera è segnata da un impegno costante nella rappresentazione di una diversità che sfida gli stereotipi tradizionali. Toscani utilizza la fotografia non solo come forma d’arte, ma anche come strumento di comunicazione sociale. I suoi scatti sono un riflesso della varietà umana, celebrando individui di tutte le etnie, età e morfologie. In questo modo, ha contribuito a promuovere un messaggio di inclusività e accettazione. Le immagini di Toscani sono caratterizzate da una forte carica emotiva, che mette in evidenza le storie uniche delle persone ritratte. La sua opera invita a riflettere su questioni di identità, razza e corpi non convenzionali, proponendo una nuova narrazione visiva che si allontana dai canoni di bellezza imposti dai media. Ad esempio, le sue campagne pubblicitarie per il marchio Benetton hanno suscitato dibattiti internazionali, presentando volti e storie che sono spesso trascurati. Queste immagini non solo catturano l’attenzione, ma incoraggiano anche il pubblico a considerare una vasta gamma di esperienze umane. L’importanza della diversità nella società contemporanea non può essere sottovalutata. La rappresentazione inclusiva è fondamentale per la costruzione di una cultura in cui tutti possano vedere se stessi riflessi. Toscani, attraverso il suo lavoro, ha spianato la strada per una maggiore accettazione delle bellezze non convenzionali, dimostrando che la fotografia può essere un potente veicolo di cambiamento sociale. Attraverso il suo approccio audace, ha reso visibile la complessità dell’essere umano, invitando ogni individuo a riconoscere il valore intrinseco della diversità che ci circonda. L’Eredità di Toscani nel Mondo della Comunicazione Oliviero Toscani ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama della comunicazione moderna, influenzando profondamente il modo in cui le aziende concepiscono le loro strategie di marketing. Il suo approccio distintivo, caratterizzato da una fusione audace di provocazione e innovazione, ha ispirato numerose campagne pubblicitarie che hanno abbracciato temi di responsabilità sociale. Questo cambiamento ha segnato un allontanamento dalle tradizionali tecniche pubblicitarie, spingendo le aziende a considerare il messaggio e il contesto sociale delle loro comunicazioni. Le campagne più famose di Toscani, come quelle di Benetton, hanno utilizzato immagini shock e evocative per creare un dialogo attivo con il pubblico, rivoluzionando il concetto stesso di pubblicità. Tali approcci hanno fomentato una nuova era in cui la consapevolezza sociale e la responsabilità diventano centrali nella comunicazione aziendale. Pertanto, le aziende moderne sono ora interrompendo il silenzio sulle questioni critiche, utilizzando le loro piattaforme per affrontare temi come la sostenibilità, l’uguaglianza e la giustizia sociale. Inoltre, la visione di Toscani ha aperto la strada a una generazione di creativi che continuano a esplorare il potere delle

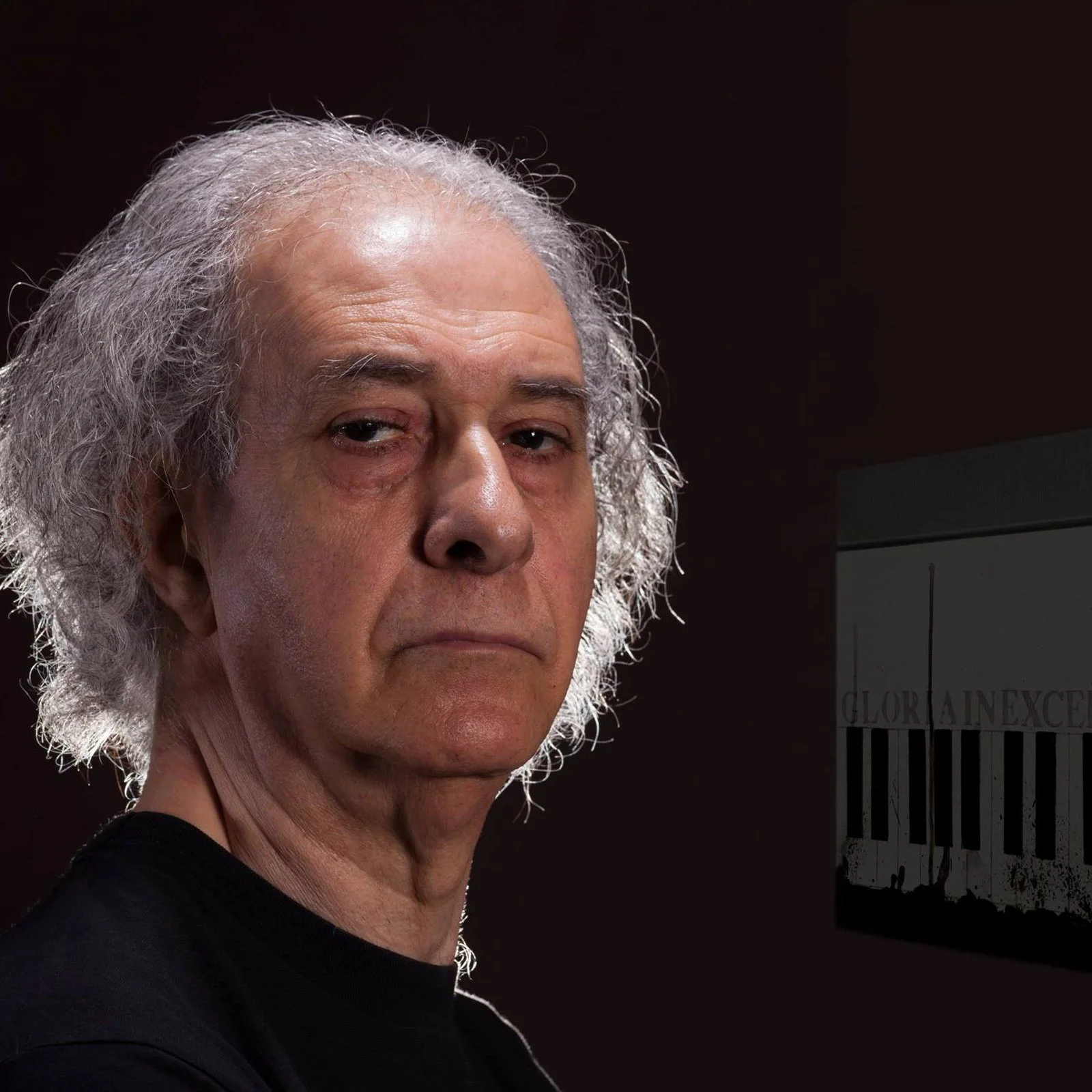

ADDIO A MAURO REA: UN ARTISTA RISERVATO

La Vita di Mauro Rea Mauro Rea è nato a Sora, una pittoresca città situata in provincia di Frosinone, dove ha trascorso la sua infanzia e primi anni di vita. Sin da giovane, ha mostrato una spiccata predisposizione per le arti visive, un talento che è emerso chiaramente durante la sua formazione al liceo artistico di Cassino. Questo istituto è rinomato per il suo curriculum incentrato sulla creatività e l’innovazione, esperienze che hanno gettato le basi per il suo futuro successo nel mondo dell’arte. Dopo il liceo, Mauro ha proseguito il suo percorso educativo all’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Qui, ha avuto l’opportunità di apprendere sotto la guida di maestri di grande prestigio, tra cui Nicola Carrino. Questi insegnamenti hanno giocato un ruolo cruciale nel formare il suo pensiero artistico, permettendogli di esplorare e sviluppare un linguaggio visivo personale. La combinazione di tecnica e concetto è diventata un tratto distintivo delle sue opere, riflettendo una sintesi di tradizione e modernità. La personalità di Mauro era caratterizzata da una riservatezza che spesso si rifletteva nel suo lavoro. I valori che sosteneva, come l’autenticità e la ricerca costante della bellezza, erano profondamente radicati nella sua concezione dell’arte. La sua visione si estendeva oltre l’estetica, spingendosi a esplorare tematiche legate all’esperienza umana e alla vulnerabilità. Questo approccio ha influenzato notevolmente il suo stile, creando opere che invitano alla riflessione e all’introspezione. La Carriera Artistica Mauro Rea ha saputo affermarsi come uno dei più rinomati artisti contemporanei grazie alla sua vasta produzione di opere polimateriche, caratterizzate da un uso innovativo dei materiali e da tecniche artistiche distintive. Le sue creazioni, che spaziano dalla pittura alla scultura, riflettono una continua ricerca estetica e conceptuale, avvalendosi di una varietà di elementi, come resine, metalli e materiali di recupero. Questo approccio non convenzionale gli ha permesso di esplorare nuovi linguaggi visivi, creando opere che sfidano le categorie tradizionali dell’arte. Col passare degli anni, lo stile di Mauro Rea ha subito una costante evoluzione, segnata da un approfondimento e un perfezionamento delle tecniche utilizzate. I suoi primi lavori si concentravano su forme più astratte e geometriche, mentre le opere più recenti rivelano un’influenza significativa della natura e delle esperienze personali dell’artista. Questo passaggio è evidente nell’uso di colori vibranti e nella creazione di texture che evocano emozioni e riflessioni profonde. La sua capacità di combinare elementi diversi ha reso il suo lavoro unico e riconoscibile nel panorama artistico contemporaneo. Il Contributo all’Arte Contemporanea Mauro Rea ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama dell’arte contemporanea attraverso le sue opere incisive e innovative. Le sue creazioni sono spesso caratterizzate da una profonda riflessione sui temi sociali e culturali del suo tempo, rendendole non solo esteticamente piacevoli, ma anche culturalmente significative. Rea si è interfacciato con questioni complesse, come l’identità, la memoria e la società, utilizzando vari medium artistici che spaziano dalla pittura alla scultura. Le opere di Mauro Rea si inquadrano perfettamente nel contesto dell’arte moderna, contribuendo a una narrazione più ampia che sfida le convenzioni estetiche e concettuali. Gli artisti contemporanei spesso attingono dalla tradizione, reinterpretandola per affrontare le problematiche attuali. Rea ha fatto proprio questo, fondendo elementi di tradizione e innovazione in modo che le sue opere non fossero mere rappresentazioni, ma piuttosto forme di dialogo con il pubblico. Questa interazione ha permesso al suo lavoro di risuonare profondamente con coloro che lo osservano, invitandoli a riflettere su questioni più ampie. La sua capacità di catturare l’essenza delle tensioni sociali e culturali attraverso l’arte ha anche creato un ponte tra le generazioni, ispirando molti artisti contemporanei. Le tematiche ricorrenti nelle sue opere, come l’alienazione e il confronto con l’esistenza quotidiana, riflettono le sfide universali, rendendo il suo lavoro accessibile e rilevante. In questo modo, Mauro Rea non solo ha contribuito, ma ha anche ampliato il discorso artistico contemporaneo, incoraggiando un esame critico della realtà odierna. L’Eredità di Mauro Rea L’eredità di Mauro Rea nel mondo dell’arte è indiscutibile e si estende oltre le sue opere. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto significativo nella comunità artistica, e molti artisti emergenti trovano in lui un modello di ispirazione. Rea ha riuscito a combinare tecniche tradizionali con una visione innovativa, creando un linguaggio artistico unico e riconoscibile. Le sue opere, caratterizzate da una profonda introspezione e un approccio evocativo, continueranno a esercitare una forte influenza sulle nuove generazioni di creatori. Uno degli aspetti più significativi dell’eredità di Rea è il suo impegno per l’autenticità e la sincerità nelle arti visive. Ha sempre sostenuto l’importanza della verità personale nell’arte, esortando gli artisti a esplorare le proprie emozioni e esperienze. Questo messaggio è particolarmente rilevante oggi, poiché la scena artistica continua ad evolversi e gli artisti si confrontano con le sfide del mondo contemporaneo. La filosofia di Rea rappresenta una guida preziosa per coloro che aspirano a lasciare un’impronta duratura nel panorama artistico. Inoltre, il suo lavoro ha orchestrato un dialogo continuo tra le diverse correnti artistiche, incoraggiando la sperimentazione e l’interdisciplinarità. La sua capacità di integrare elementi provenienti da varie forme d’arte ha contribuito a creare unieux ambiente di collaborazione tra artisti, stimolando un clima di apertura e condivisione. Questo aspetto della sua eredità sarà fondamentale per il progresso dell’arte contemporanea, poiché la diversità di pensiero si traduce sempre in un arricchimento culturale. Le opere di Mauro Rea non saranno dimenticate, ma piuttosto celebreranno la sua visione per gli anni a venire. Attraverso mostre, conferenze e pubblicazioni, il suo viaggio artistico continuerà a ispirare e a dare forma alla narrativa dell’arte. La sua eredità vive in ogni artista che intraprende il percorso della creatività, e per questo motivo, il suo impatto è destinato a perdurare nel tempo.

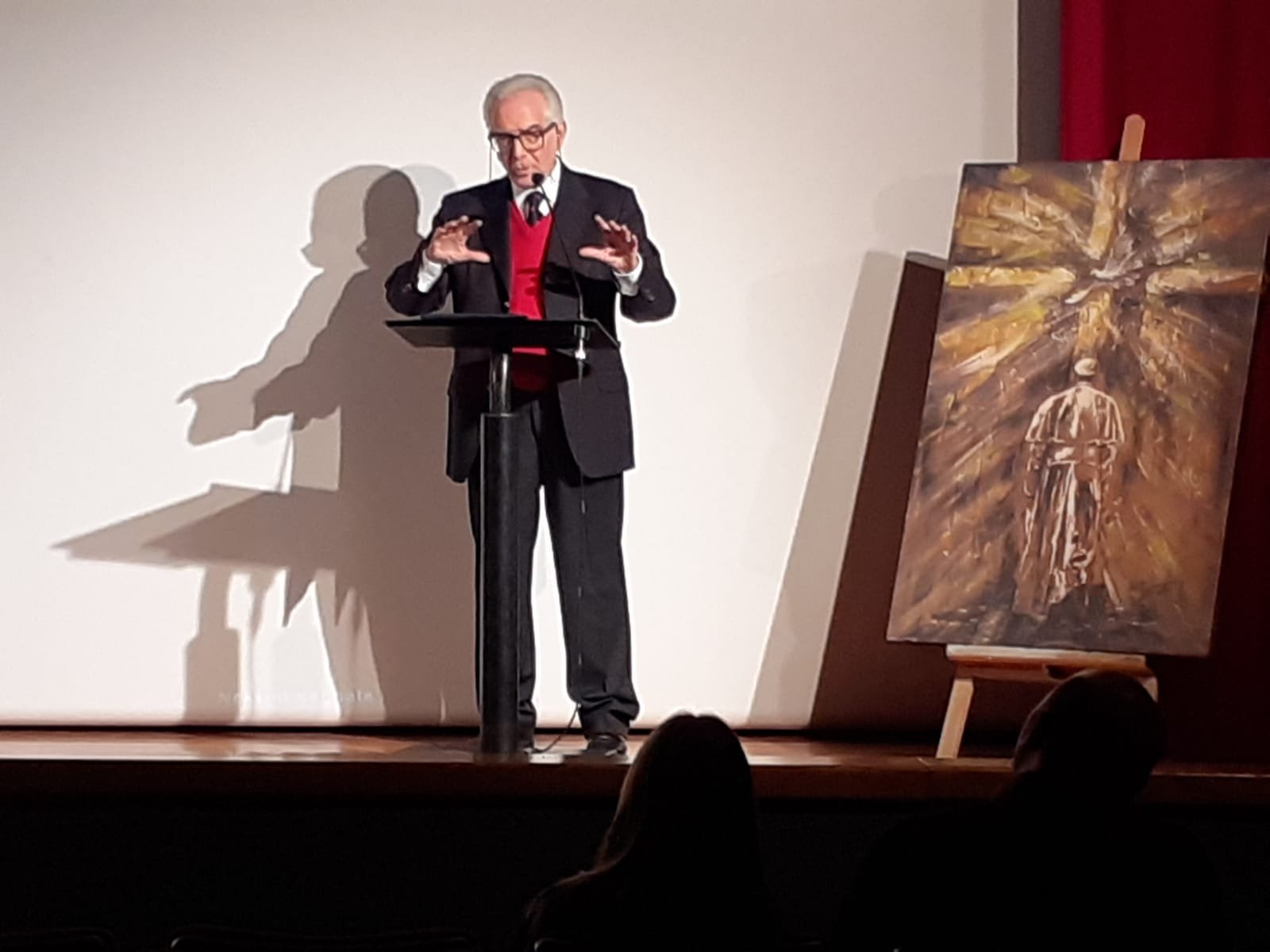

Lo storico dell’arte Zimarino al Premio Pescarart 2024 “Storia dell’Arte Contemporanea tra l’Italia e Pescara” Venerdi 27 Dicembre ore 17.30 all’Aurum di Pescara

Chi è Antonio Zimarino? Antonio Zimarino è una figura di spicco nel panorama artistico contemporaneo, caratterizzato da una formazione accademica che riflette un profondo interesse per l’arte e la cultura. La sua laurea in arte bizantina ha fornito a Zimarino una solida base di conoscenze storiche e teoriche, rendendolo un esperto nel settore. Tuttavia, il suo percorso non si è fermato a queste radici; ha successivamente orientato il suo focus verso l’arte contemporanea, esplorando le intersezioni tra passato e presente, tradizione e innovazione. Il suo approccio multidisciplinare rivela un’evidente evoluzione, apportando alla sua carriera non solo la lente dello studioso e del critico, ma anche quella del curatore. Zimarino nutre una forte avversione verso le categorizzazioni rigide che spesso limitano la comprensione dell’arte. La sua visione è quella di superare i confini tradizionali, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo tra opere e spettatori. Definendosi come ‘studioso-curioso’, Zimarino incarna l’idea che l’arte debba essere un’esperienza fluida, capace di trascendere etichette e definizioni convenzionali. La sua curiosità lo spinge ad interrogarsi continuamente sulle diverse forme d’arte e sui messaggi che queste veicolano, utilizzando questa curiosità come strumento per coinvolgere il pubblico. Questa filosofia non solo arricchisce il suo lavoro come curatore, ma evidenzia anche l’importanza di un approccio relazionale nell’arte, dove l’interazione e la partecipazione del pubblico diventano elementi fondamentali. Attraverso la sua pratica, Antonio Zimarino si propone di ridefinire le modalità di fruizione dell’arte, rendendola un’esperienza condivisa che va al di là della mera osservazione. in foto: il critico d’arte con l’artista Angelo Colangelo L’Arte come Relazione Sociale Antonio Zimarino propone un’affascinante reinterpretazione del concetto di arte, suggerendo che essa possa essere compresa principalmente come relazione sociale. Questa prospettiva indica un cambiamento fondamentale nella sua definizione, da un oggetto da osservare a un’esperienza da vivere. In questo contesto, l’arte non è più vista come un prodotto finito, immobile su un muro o su un palcoscenico, ma come un fenomeno dinamico che si intreccia con la vita quotidiana delle persone. La proposta di Zimarino si basa sull’idea che l’arte relazionale promuove l’interazione tra le persone, creando spazi di dialogo e confronto. Questo approccio invita a partecipare attivamente, piuttosto che rimanere semplici spettatori. Le opere d’arte, quindi, diventano strumenti attraverso cui non solo si esprime un senso di comunità, ma si generano rapporti significativi tra gli individui. Questo modello di percezione dell’arte incoraggia a considerare l’atto creativo come un processo condiviso piuttosto che un evento isolato, ampliando notevolmente il suo possibile impatto sociale. Un aspetto fondamentale dell’arte come relazione sociale è la sua capacità di riflettere le dinamiche culturali, le tensioni sociali e le esperienze condivise delle comunità. L’arte, quindi, non è solo un mezzo di espressione personale, ma funge da catalizzatore per il cambiamento sociale. In questo senso, l’approccio di Zimarino sottolinea l’importanza della partecipazione attiva e della costruzione collettiva, contribuendo alla creazione di ambienti in cui l’arte può effettivamente modificare le relazioni umane e favorire un dialogo inclusivo. Il Ruolo dei Luoghi nell’Arte Negli ultimi anni, il panorama dell’arte contemporanea ha subito una trasformazione significativa, in parte grazie all’approccio relazionale promosso da artisti. Tradizionalmente, musei e gallerie sono stati considerati i luoghi privilegiati per la fruizione artistica, spazi dove l’arte veniva presentata in modo statico e isolato. Tuttavia, Zimarino e altri sostenitori dell’arte relazionale stanno spingendo per un cambiamento di paradigma che enfatizza l’importanza del contesto in cui l’arte viene sperimentata. In questo nuovo approccio, i luoghi non sono più semplici contenitori di opere d’arte, ma diventano attori attivi nell’esperienza artistica. I musei e le gallerie si stanno evolvendo in spazi di interazione e partecipazione, dove il pubblico è invitato a essere parte integrante del processo creativo. Questa dinamica stimola un dialogo tra artisti e visitatori, creando opportunità per una collaborazione autentica e per una maggiore comprensione dell’opera d’arte. Inoltre, i luoghi quotidiani, come parchi, piazze e spazi pubblici, stanno acquisendo un nuovo significato nel contesto dell’arte relazionale. Artisti contemporanei cercano di portare l’arte fuori dai confini tradizionali, avvicinando le opere alla vita quotidiana delle persone. Questo non solo rende l’arte più accessibile, ma promuove anche una riflessione sulle relazioni umane e sulla comunità, creando spazi di condivisione e discussione. La trasformazione del ruolo dei luoghi nell’arte invita a riflettere su come gli artisti debbano interagire con le persone, suggerendo che l’arte non è solo un oggetto, ma un’esperienza condivisa che cresce e si evolve attraverso le relazioni e gli ambienti in cui si manifesta. Questo approccio enfatizza la necessità di un ripensamento delle istituzioni artistiche e della loro funzione nella società contemporanea. Situazioni Costruite e Impossibilità del Controllo Il concetto di “situazioni costruite” emerge come un tema cruciale nell’approccio innovativo di artisti contemporanei come Tino Sehgal. Questo termine si riferisce a scenari artistici deliberatamente creati in cui gli spettatori diventano attori e co-creatori, assolvendo a un ruolo attivo nell’arte. In questo contesto, l’artista, pur progettando l’intento dell’opera, non può mai esercitare un controllo totale sull’esperienza che ne deriva. La dimensione relazionale dell’opera genera spazi aperti e interazioni imprevedibili, risultando in una varietà di interpretazioni e significati. Questa imprevedibilità porta a una dinamica in cui gli spettatori si trovano a interagire in modi che sfuggono al controllo dell’artista. Antonio Zimarino riflette su come quest’idea di situazioni costruite arricchisce la nostra comprensione dell’arte contemporanea, portando a una crisi in termini di definizione. Con l’emergere di modalità relazionali, l’arte tradizionale – intesa come un oggetto statico e univoco – viene messa in discussione. Gli artisti sono costretti a confrontarsi con il fatto che le loro opere possono assumere forme e significati inaspettati, creando esperienze artistiche uniche e variabili, transitorie e condivise. Ciò implica che l’interpretazione dell’opera d’arte dipende non solo dall’intento dell’autore, ma anche dal contesto e dall’interpretazione del pubblico. Questa interazione tra l’artista e il suo pubblico si traduce in un’oportunità per esplorare domande fondamentali sull’autenticità, l’autorialità e la soggettività nell’arte. In un mondo dove le esperienze artistiche sono sempre più collettive e collaborative, l’artista perde parte del suo monopolio sulla narrazione, aprendo a infinite possibilità di coinvolgimento e partecipazione. Le

Trascrizione della presentazione del Premio Pescarart 2024 di Gian Ruggero Manzoni sui temi: Inclusività, Globalizzazione, Intelligenza Artificiale

Ho partecipato su certe tematiche, sull’inclusività e l’esclusività, ma il problema che ha sollevato Enrico Manera è importante a mio avviso, è importante perché Marinetti poi aderì alla Repubblica Sociale Italiana, è quello che non viene perdonato per quello, perché molti sono stati gli artisti della prima fase del fascismo fino alla caduta del 25 luglio e poi altri che sono rimasti invece fedeli a quella linea che hanno aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Questo è il nodo della faccenda, ma che rientra nell’inclusività e nell’esclusività, cioè se non vi siete ancora accorti, ma penso che ne siate già accorti dal tempo, perché l’Italia non… si sbaglia da questa guerra civile che è finita nel 1945. L’Italia è spaccata a metà, come uno dice una cosa è un fascista, come uno dice una cosa è un comunista, cioè si va avanti con sempre questa tarantella, ma è finita nel 1945 la tarantella, cioè va bene abbiamo avuto gli anni di piombo, tutto quello che vi pare, però se non si arriva alla pacificazione nazionale e soprattutto ad una memoria condivisa, non facciamo un passo in questo momento, non si fa un passo ed è un momento molto critico, ma non solo per l’Italia, per l’intero pianeta, è molto critico. Io mi sono appuntato tre cose che le butto l’acqua dopo, tirerò il ballo Andrea Viozzi che è un giovane critico molto promettente. Grazie mille. la sua, ma anche gli altri ovviamente. Innanzitutto la mia generazione e la generazione di molti che sono in questa sala ha visto il passaggio di quello che era una società di stampo rurale ad una società di stampo industriale, post-industriale, fino ad arrivare ad oggi tecnologico avanzato. Per cui noi abbiamo avuto negli ultimi 50-60 anni un’accelerazione sconcertante a livello non solo italiano ma mondiale fino ad arrivare a una globalizzazione, ma è una globalizzazione dal punto di vista economico, cioè la finanza che stampa, globalizzando, non la civiltà. Noi occidentali siamo sempre lì. Vogliamo sempre esportare la democrazia, la civiltà, tutte queste storie, ma sono cose queste che nascono dal popolo, nascono dal profondo, non puoi esportarle, sono cose che senti, che vivi eventualmente, ma non puoi esportare, com’è? E’ esportare una dittatura, non ce la fai prima o poi, chi tecnicamente appartiene ad una realtà che non è quella, che si rivela oppure dice no, che vanno bene certi modelli e via discorrendo. Logico, noi occidentali siamo livellati su modelli statunitensi, sappiamo benissimo che l’Italia è una nazione soprana, sappiamo benissimo che quello che si decide, si decide a Washington, adesso hanno delegato gli uomini i cammini a Bruxelles. Vi so che non arriviamo più dall’America, adesso la prima linea è la Turchia. Erdogan si può permettere di dire qualsiasi cosa e fare qualsiasi cosa, perché quella è la prima linea. Di là ci sono i nemici, ci sono i leoni, e di conseguenza noi siamo nelle retrovie, per cui siamo qui in Italia di tutta una situazione. Questo è legato strettamente al problema legato alla cultura, alla tradizione, all’identità, e via discorrendo. La globalizzazione ci sta privando di tutto questo, perché è l’inclusività dell’esclusività. Io ho citato Proust nel mio pezzo, Proust diceva che il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori. Ma nel possedere altri occhi, vedere l’universo… gli occhi di un altro, di centinaia d’altri, di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è. Per cui il discorso si amplia molto. Cioè, dovrebbe essere un incontro di culture, la globalizzazione, un incontro di conoscenze, un incontro di sapere e invece si traffica con la Coca-Cola, si traffica con le armi, si traffica con i McDonald’s, si traffica con sta roba qua. In più cosa c’è? Oltre a questo passaggio al vocale velocissimo, si sta incuneando in tutta questa faccenda una cosiddetta intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che è un punto interrogativo non da poco. Intelligenza artificiale… Siamo partiti con gli smartphone e gli Iphone, a cui tutti guardano, molti anche qui in sala ci stanno guardando mentre uno parla, ti ritrovi seduto in pizzeria con gli amici, l’amico seduto al tuo posto a tavola e ci si messaggia a tavola l’uno con l’altro. Allora, se la macchina, se la tecnologia è al servizio dell’uomo, è strumento, benissimo !, il pericolo è che la macchina diventi cultura. Allora, se la macchina ti aiuta a fare cultura, bene!, ma se la macchina diventa cultura, diventa la cultura della macchina, non più la cultura dell’uomo. E tanto è meno, io come Gian Ruggero… Io come Gian Ruggero Manzoni non mi sento di affidare ad una macchina la decisione se far partire diversi con un tasto nucleare o no c’è il problema in questo a vari livelli o ovvio che ho portato in tutto il limite, questa cosa tocca direttamente l’arte quello che è legato all’identità la tradizione di un storia rischia di essere spazzato via, poi rischiamo di spazzare via tantissime cose cioè mi ricordate cosa hanno fatto quelli dell’Isis ai buddha in Afghanistan io posso anche pensare che arrivi uno un certo giorno di qui a 20 30 anni non so quando che dice vabbè la cappella si ispira no va bene così gli ha una mano di bianco perché dio non va rappresentato, sono i più c’è neanche 13, monoteiste sia le prete, gli arabi, Dio non va rappresentato, sono noi cristiani, solo noi crediamo in un Dio che si è umanizzato e questo è molto interessante tutto questo recente. Già da questo potrete pensare che penserete quello che io ho in mente, cioè non voglio fare il luttista della situazione di sfruggiamo tutte le macchine, ma siamo molto attenti a tutto questo, a parte che tramite le macchine che abbiamo siamo tutti, non avremo il microchip che voleva mettere Musk, il nuovo presidente degli Stati Uniti, non è Trump, è lui, non avremo il microchip ma l’abbiamo in tasti il microchip, io non ce l’ho, ma il phone e lo

Inclusività, Esclusività e Identità Culturale nell’Arte Contemporanea di Gian Rugger Manzoni

Introduzione Nel contesto dell’arte contemporanea, i concetti di inclusività ed esclusività rivestono un’importanza cruciale. Questi temi non solo influenzano il modo in cui le opere d’arte vengono create e percepite, ma anche la maniera in cui si intrecciano con le identità culturali delle diverse società. L’inclusività, che implica l’apertura verso diversi gruppi e la valorizzazione della diversità, è diventata un principio guida nelle pratiche artistiche odierne. Al contrario, l’esclusività può limitare il dialogo culturale e generare divisioni. Tali dinamiche pongono interrogativi fondamentali riguardo a chi crea arte, chi la consuma e quali voci sono amplificate all’interno del panorama culturale. La crescente diversità dei creatori di arte offre una nuova prospettiva sulla rappresentazione delle esperienze umane. Artisti provenienti da varie culture e contesti sociali stanno contribuendo a una ristrutturazione dell’identità culturale che sfida le narrazioni dominanti. In questo senso, l’inclusività si presenta non solo come un valore etico, ma anche come una strategia estetica che favorisce l’emergere di nuove idee e forme espressive. D’altro canto, bisogna considerare i rischi associati all’esclusività, la quale può manifestarsi attraverso pratiche artistiche che si rivolgono a un pubblico ristretta, creando barriere che escludono una parte significativa della società dall’apprezzamento e dalla fruizione dell’arte. Questa dinamica, pertanto, richiede riflessioni approfondite su come le istituzioni artistiche, i curatori e gli stessi artisti possano affrontare e navigare queste questioni. La discussione sull’inclusività e sull’esclusività non è solo pertinente alle pratiche artistiche, ma interessa anche il modo in cui l’arte contribuisce alla formazione e alla comprensione delle identità culturali contemporanee, rendendo necessaria una valutazione critica e consapevole delle strutture di potere presenti nel mondo dell’arte. La Questione Marinetti e la Repubblica Sociale Italiana Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo, è una figura centrale nella discussione sull’arte contemporanea e la politica in Italia. La sua adesione alla Repubblica Sociale Italiana (RSI) durante la Seconda Guerra Mondiale ha suscitato un acceso dibattito, non solo riguardo al suo ruolo come artista, ma anche rispetto alle implicazioni politiche della sua opera. Marinetti comunicava una visione di modernità e avanguardia, esprimendo una rivendicazione contro il passato e abbracciando il conflitto come elemento catalizzatore per il progresso. Tuttavia, la sua alleanza con il regime fascista e, in particolare, la RSI, ha complicato notevolmente la sua eredità. La sua partecipazione attiva a una delle fasi più oscure della storia italiana ha sollevato interrogativi sull’arte come strumento di propaganda e sul rapporto tra creatività e ideologia politica. Marinetti, con la sua enfasi sulla velocità e la tecnologia, ha contribuito a definire una narrativa che spesso lasciava poco spazio per la critica e la riflessione. Questa fusione di arte e politica ha portato a una scissione fra gli artisti che si rifiutarono di compromettersi con il regime e quelli che, come Marinetti, cercarono di trovare una collocazione all’interno di un sistema autoritario. Il dibattito su Marinetti e la sua adesione alla RSI continua a influenzare le discussioni sull’identità culturale italiana, specialmente in relazione all’arte contemporanea. L’eredità del Futurismo è intrinsecamente legata a questo contesto politico, sollevando la questione di come l’arte possa essere interpretata non solo come un’espressione estetica, ma anche come un veicolo per la trasmissione di ideali politici. La riflessione sulla relazione tra arte e fascismo resta dunque un tema cruciale nella comprensione dell’arte contemporanea in Italia, invitando a una rivalutazione critica delle opere di Marinetti e del Futurismo nel loro insieme. Divisioni Ideologiche in Italia Dopo il 1945 La fine della Seconda Guerra Mondiale ha segnato un periodo critico nella storia d’Italia, caratterizzato da profonde divisioni ideologiche tra fascismo e comunismo. Queste divisioni hanno plasmato non solo la politica, ma anche il panorama culturale e artistico, con effetti a lungo termine sulla società italiana. Dopo il 1945, il paese si trovò ad affrontare il compito arduo di ricostruire la propria identità nazionale, un processo ostacolato dalle polarizzanti ideologie che avevano dominato la vita pubblica. Il fascismo, con la sua eredità autoritaria e militarista, si oppose fortemente alle ideologie comuniste, che promuovevano un’alternativa radicale al sistema capitalistico. Le tensioni tra queste visioni opposte hanno rischiato di compromettere non solo la stabilità politica, ma anche il dialogo culturale. La cultura, in questo contesto, divenne un campo di battaglia ideologico, dove artisti e intellettuali si schierarono e si opposero. Ciò ha comportato una mancanza di consenso su questioni cruciali, dalla memoria storica alla rappresentazione delle ingiustizie sociali nelle opere d’arte contemporanea. Di conseguenza, l’arte italiana del dopoguerra spesso rifletteva queste tensioni, cercando di esprimere una visione individuale del conflitto, piuttosto che promuovere una narrativa condivisa. In sostanza, la divisione tra le ideologie fasciste e comuniste ha avuto un impatto duraturo sulla società italiana, contribuendo a una continua difficoltà nel raggiungere una pacificazione nazionale. La memoria collettiva, inficiata da tali ideologie contrapposte, ha reso complicato il processo di riconciliazione, intralciando gli sforzi per creare un’identità culturale inclusiva e condivisa. La lotta per una memoria condivisa, quindi, rimane un tema centrale nel dibattito sull’arte contemporanea e sull’identità culturale italiana. Globalizzazione e Cultura La globalizzazione ha avuto un impatto profondo e pervasive sulla cultura contemporanea, caratterizzata principalmente da un’integrazione economica sempre più intensa. Le dinamiche globali hanno contribuito a un’intensificazione degli scambi commerciali e delle interazioni tra paesi, portando a una diffusione di pratiche e stili di vita che sembrano uniformare le diverse tradizioni culturali. Tuttavia, questa costruzione economica non ha necessariamente corrisposto a un incontro culturale significativo tra le varie espressioni artistiche e identità culturali presenti nel mondo. Il fenomeno della globalizzazione tende a privilegiare una visione economica che, sebbene favoriscano il commercio e gli investimenti, può risultare in una diminuzione della diversità culturale. Le realtà locali si trovano spesso a fronteggiare una pressione crescente a conformarsi a standard globali, rischiando di perdere le loro peculiarità artistiche e le tradizioni storiche. Le forme d’arte più tradizionali possono essere marginalizzate in favore di espressioni artistiche che rispondono meglio ai gusti delle audience globali, le quali possono non riflettere autenticamente le culture originarie. Questa mancanza di un autentico dialogo culturale tra le tradizioni è evidente anche nel modo in cui le

Ennio Di Francesco al Premio PescarArt: La scultura come linguaggio trascendente di memoria e ambiente

Ennio Di Francesco, nato nel 1942 in un piccolo paese dell’Aspromonte Calabro da papà abruzzese ,sottufficiale dell’Arma, e mamma calabrese, maestra elementare, è una “strana” figura di rilievo nel panorama giuridico, culturale e sociale italiano. La sua carriera si sviluppa nella lotta alla criminalità, ma contemporaneamente nell’impegno sindacale e di scrittore di “giustizia sociale”. Un esempio di come arte e impegno civile possano convergere. Basterebbe a descrivere tale poliedricità la defizione che di lui dà Corrado Stajano:”Un uomo dello Stato che ha avuto una difficile vita per la sua intransigente fedeltà alle Istituzioni della Repubblica”. Le sue origini influenzano verosimilmente sua visione esistenziale portandolo a esplorare temi di memoria e ambiente che spesso si intersecano con realtà e ataviche tematiche sociali. Di Francesco, seguendo i genitori trasferiti a Pescara, affina la sua adolescenza, in un contesto di scuola media e poi di liceo dove l’ideale di giustizia sociale è fortemente sentito. Tra i suoi compagni diversi diventeranno professionisti. Ben quattro magistrati: Emilio Alessandrini sarà ucciso negli anni di piombo da terroristi di “prima linea” a Milano, dov’è Sostituto procuratore della Repubblica. Di Francesco si forma professionalmente, prima come ufficiale dei Carabinieri e poi come funzionario di polizia a Genova, in un contesto denso di ricco aspre tensioni sociali, dove la lotta per i diritti civili è predominante. Svolge un ruolo significativo nella democratizzazione delle forze di polizia in Italia, lottando per cercare di affermare il senso di servizio, della giustizia e della democrazia. L’attività sindacale, svolta in modo carbonaro, è un aspetto cruciale del suo percorso, poiché si impegna attivamente per migliorare le condizioni di lavoro e promuovere i diritti dei “tutori dell’ordine” in simbiosi con gli altri lavoratori. Nel corso degli anni, Di Francesco diventa un promotore del “movimento carbonaro” di democratizzazione della polizia- In quel periodo i suoi impegni professionali si intersecano con le battaglie civili che segnano la società italiana, e sembrano echeggiare il contemporaneo impegno di Pasolini nel parteggiare coi poliziotti a Valle Giulia. E nel contempo le sue espressioni artistiche si pongono come linguaggio trascendente, forse inconscio, in un dialogo continuo con la memoria storica e l’ambiente in cui è inserita. Questo connubio tra e attivismo professionale ed espressioni artistiche fanno di lui una figura importante per comprendere non solo le dinamiche sociali e culturali che ne influenzano la creazione e la ricezione. La scultura come linguaggio trascendente, ha da sempre rappresentato un veicolo potente per la comunicazione di idee, sentimenti e storie. Secondo Ennio Di Francesco, questo linguaggio trascendente si rileva particolarmente significativo: il materiale, sia marmo che “pietra della Maiella” prende forma e diventa mezzo di espressione e memoria. L’artista riesce a trasformare semplici elementi in opere che parlano, che raccontano e che connettono le persone alle proprie esperienze vissute. Forte è ad esempia il suo richiamo concettuale all’esperienza degli scultori di Ari – Paese della Memoria, nonchè di Pietro Cascella a Pescara. Di Francesco sottolinea come le sculture sono narrazioni visive che coinvolgono lo spettatore in una riflessione più profonda. Ogni opera diventa messaggera del tempo e dello spazio in cui è concepita, fissando la memoria di culture e ambienti dell’epoca. In questo senso, essa si fa si fa portavoce di storie collettive, ancorandosi al territorio e alle sue tradizioni. La scultura agisce come un monito sulle relazioni tra l’arte e l’ambiente, invitando la comunità a riflettere sulla propria identità. All’interno del suo intervento al Premio PescarArt, Di Francesco rende evidente questa concezione. Ennio Di Francesco, “commissario col futuro alle spalle”, come lo definisce il giornalista-blogger Salvatore Giannella, che con Enzo Biagi, ha seguito l’esperienza delle sculture di Ari, riveste un ruolo importante anche attraverso la sua poesia e narrativa che offrono una spesso sofferta testimonianza della complessità sociale e culturale della sua epoca. A partire dagli anni ’70, le sue opere si distionguono per l’impegno rivolto a tematiche cruciali, come il terrorismo e il traffico di stupefacenti, elementi che hanno segnato profondamente la società italiana e internazionale. Con uno stile incisivo e ricco di sfumature, Di Francesco riesce a catturare le esperienze vissute da un’intera generazione. La sua scrittura si caratterizza per un linguaggio diretto che riflette le sofferenze e le speranze di chi vive in un contesto sociale contraddittorio, fatto di incertezze, drammi, violenze, droga, sangue, ma anche di speranze nelle nuove generazioni. Attraverso una combinazione di elementi autobiografici e osservazioni più ampie, l’autore riesce a elevare la sua opera a una espressione d’arte che trascende il personale, parlando a tutti. Le tematiche ricorrenti nei suoi scritti offrono la visione di una società smarrita in Italia, in Europa, e non solo. Ciò permette ai suoi “lettori-seguaci” di riconoscersi in storie di dolore, di resilienza e speranza. Un tragitto quasi catartico che si compendia nella “vecchia ” poesia “utopia”; nonchè nell’ inno dei Piccoli Principi contenuto nel libro “il ritorno del Piccolo Principe”, che sembra racchiudere la sua tensione professionale, etica ed esistenziale. In questa “graphic novel”, stampata in modo polisensoriale e fruibile in diverse lingue dalla Casa Editrice Erga di Genova, città dove Di Francesco si è laureato ed ha operato come ufficiale dell’Arma e funzionario di Polizia, offerta ai bambini del Gaslini di Genova e di altre strutture sanitarie, emerge la convinzione che l’espressione artistica-letteraria-teatrale possa diventare veicolo potente di trasmissione alle giovani generazioni di valori per costruire una società migliore. E piace concludere con la frase del Cardinale Matteo Zuppi nella postfazione al libro di Ennio Di Francesco: “Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume Italiana-Dachau 187926” “questa pubblicazione è un dono.Trasuda la misericordia di chi intende fare prevalere contro ogni violenza, pur ammantata di diritto, la speranza e l’amore”. Il Premio PescarArt e il contributo di Di Francesco Il Premio PescarArt rappresenta una piattaforma significativa per il riconoscimento e la promozione degli artisti e intellettuali contemporanei. Questo evento annuale si dedica a celebrare la creatività e l’originalità, fungendo da vetrina per talenti locali e internazionali. L’importanza di questa manifestazione risiede non solo nell’assegnazione di premi, ma anche nel promuovere dialoghi stimolanti tra arte e società. La partecipazione di Ennio Di Francesco a questo prestigioso premio evidenzia ulteriormente la sua rilevanza nel

Andrea Viozzi e il Premio PescarArt: I Più Arrischianti

L’arte contemporanea si riferisce a un’ampia gamma di pratiche artistiche emerse dal tardo XX secolo fino ai giorni nostri. Essa è caratterizzata dalla pluralità di stili, tecniche e media, riflettendo una società in costante evoluzione. A differenza delle precedenti correnti artistiche, l’arte contemporanea mira a incoraggiare il dialogo e la riflessione attraverso opere che affrontano questioni attuali e complesse. Artisti come Gino De Dominicis hanno espresso questa visione, creando opere che non solo intrattengono, ma invitano il pubblico a interrogarsi su temi filosofici e sociali. La definizione di arte contemporanea implica, quindi, un coinvolgimento dinamico con il mondo circostante. Ernst Gombrich, grande storico dell’arte, affermava che “non esiste arte senza una certa forma di comunicazione”. Questa comunicazione avviene attraverso la creazione di opere che riflettono le emozioni, le esperienze e le problematiche della società odierna. L’arte contemporanea diventa così un mezzo per affrontare temi rilevanti come l’identità, il consumismo, l’ambiente e le crisi politiche, utilizzando linguaggi innovativi e forme espressive non convenzionali. In questo contesto, l’arte contemporanea si configura come una piattaforma aperta dove le voci di diversi artisti trovano spazio. Opere realizzate con materiali alternativi o tecnologie moderne spesso sfidano le tradizionali nozioni di cosa possa essere considerato arte. Questo approccio inclusivo e sperimentale non solo rappresenta una reazione agli eventi del mondo, ma contribuisce anche a plasmare nuove forme di comprensione collettiva, invitando l’osservatore ad una riflessione critica e profonda. Il ruolo della follia e della creatività nell’arte Il concetto di follia ha da sempre suscitato interesse e dibattito all’interno del mondo dell’arte. Filosofi come Martin Heidegger hanno sostenuto che, in determinate situazioni, la follia possa fungere da catalizzatore per la creatività. Questo legame tra follia e espressione artistica è evidente in molti movimenti, dove la fruizione di una realtà alternativa diventa il fulcro della produzione creativa. Gli artisti, spesso descritti come individui che ‘vedono oltre il visibile’, utilizzano la follia come strumento per esplorare emozioni e idee che sfuggono alla comprensione comune. Questo elemento di follia non deve essere interpretato come una mera deviazione dalla norma, ma piuttosto come un mezzo per scoprire nuove dimensioni estetiche e conceptuali. Artisti come Vincent van Gogh, Salvador Dalí e, più recentemente, Jean-Michel Basquiat hanno incorporato la loro percezione alterata della realtà nelle loro opere, rendendo le loro visioni uniche e profondamente personali. Questi creator non solo riflettono il caos e l’inaspettato della condizione umana, ma riescono anche a trasmettere messaggi profondi e significativi attraverso la loro arte, invitando il pubblico a trascendere i limiti della comprensione abituale. Inoltre, il legame tra follia e creatività non è solo una questione individuale, ma si estende anche al contesto sociale e culturale. La libertà di espressione può essere vista come un atto di ribellione contro le convenzioni, e gli artisti che abbracciano questa follia creativa possono spesso fungere da voci di cambiamento e innovazione. La loro capacità di vedere oltre l’apparente consente di esplorare temi universali, promuovendo una riflessione profonda sulla società e sull’esperienza umana. Il Premio PescarArt: Storia e significato Il Premio PescarArt è un’importante manifestazione artistica in Italia, istituita con l’intento di promuovere l’arte contemporanea e sostenere giovani talenti emergenti. Fondato nel 2007, il premio ha visto fin da subito un forte impegno nel valorizzare la creatività e l’innovazione nel panorama artistico. La giuria è composta da esperti del settore, tra curatori, critici e artisti, che selezionano opere di alto valore artistico e significato. Questo festival è diventato rapidamente un punto di riferimento per gli artisti, fungendo da trampolino di lancio per molte carriere promettenti. Le origini del premio affondano le radici in un contesto culturale particolarmente vivace, che mira non solo a celebrare l’arte, ma anche a favorire un dialogo tra artisti e pubblico. Ogni edizione del Premio PescarArt non solo presenta opere di artisti emergenti, ma cerca anche di coinvolgere il pubblico attraverso eventi, dibattiti e workshop, stimolando un’interazione che arricchisce l’esperienza artistica collettiva. La formazione di una rete di contatti professionali è un aspetto significativo di questa manifestazione, che offre opportunità per le future generazioni di artisti. Nel corso degli anni, il Premio PescarArt ha evoluto il suo format, cercando di adattarsi alle dinamiche mutevoli del mondo dell’arte contemporanea. È diventato un’importante piattaforma che facilita scambi culturali, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con artisti provenienti da diverse parti d’Italia e anche dall’estero. La sua rilevanza nel panorama artistico italiano è innegabile; il premio ha contribuito a rendere l’arte contemporanea più accessibile e ha saputo attrarre l’attenzione di collezionisti, critici e appassionati. Il visionario Giancarlo Costanzo Giancarlo Costanzo si distingue come una figura preminente nel panorama dell’arte contemporanea, grazie alla sua capacità di coniugare creatività e impegno sociale. Ideatore del Premio PescarArt, Costanzo ha dedicato la sua vita professionale a promuovere artisti emergenti e a valorizzare l’arte come strumento di riflessione e dialogo. La sua visione è stata fondamentale per la crescita e lo sviluppo di questo evento, che si propone di celebrare la diversità dell’espressione artistica moderna. Costanzo ha sempre avuto un forte desiderio di avvicinare il pubblico all’arte, trasformando il Premio PescarArt in un’occasione di incontro per artisti e appassionati. Grazie alla sua intuizione, l’evento si è evoluto, diventando un punto di riferimento per la comunità artistica locale e nazionale. La sua capacità di percepire e sostenere le nuove correnti artistiche sottolinea il suo ruolo di catalizzatore nella promozione dell’arte contemporanea. Attraverso il Premio PescarArt, Costanzo ha creato una piattaforma che incoraggia la sperimentazione e la riflessione critica, valori essenziali per l’arte del nostro tempo. La passione di Costanzo non si limita solo alla promozione degli artisti, ma si estende anche a iniziative educative che mirano a sensibilizzare le nuove generazioni all’importanza dell’arte. La sua visione si traduce in progetti culturali che coinvolgono scuole e istituzioni, creando così una rete di supporto e incoraggiamento per i giovani talenti. Attraverso il suo incessante impegno, Costanzo ha dimostrato che l’arte può essere un mezzo potente per avviare conversazioni significative e costruire comunità coese. La XXII edizione del Premio e la sua rilevanza La XXII edizione del Premio PescarArt

Andrea Viozzi e il Premio PescarArt: I Più Arrischianti

L’arte contemporanea si riferisce a un’ampia gamma di pratiche artistiche emerse dal tardo XX secolo fino ai giorni nostri. Essa è caratterizzata dalla pluralità di stili, tecniche e media, riflettendo una società in costante evoluzione. A differenza delle precedenti correnti artistiche, l’arte contemporanea mira a incoraggiare il dialogo e la riflessione attraverso opere che affrontano questioni attuali e complesse. Artisti come Gino De Dominicis hanno espresso questa visione, creando opere che non solo intrattengono, ma invitano il pubblico a interrogarsi su temi filosofici e sociali. La definizione di arte contemporanea implica, quindi, un coinvolgimento dinamico con il mondo circostante. Ernst Gombrich, grande storico dell’arte, affermava che “non esiste arte senza una certa forma di comunicazione”. Questa comunicazione avviene attraverso la creazione di opere che riflettono le emozioni, le esperienze e le problematiche della società odierna. L’arte contemporanea diventa così un mezzo per affrontare temi rilevanti come l’identità, il consumismo, l’ambiente e le crisi politiche, utilizzando linguaggi innovativi e forme espressive non convenzionali. In questo contesto, l’arte contemporanea si configura come una piattaforma aperta dove le voci di diversi artisti trovano spazio. Opere realizzate con materiali alternativi o tecnologie moderne spesso sfidano le tradizionali nozioni di cosa possa essere considerato arte. Questo approccio inclusivo e sperimentale non solo rappresenta una reazione agli eventi del mondo, ma contribuisce anche a plasmare nuove forme di comprensione collettiva, invitando l’osservatore ad una riflessione critica e profonda. Il ruolo della follia e della creatività nell’arte Il concetto di follia ha da sempre suscitato interesse e dibattito all’interno del mondo dell’arte. Filosofi come Martin Heidegger hanno sostenuto che, in determinate situazioni, la follia possa fungere da catalizzatore per la creatività. Questo legame tra follia e espressione artistica è evidente in molti movimenti, dove la fruizione di una realtà alternativa diventa il fulcro della produzione creativa. Gli artisti, spesso descritti come individui che ‘vedono oltre il visibile’, utilizzano la follia come strumento per esplorare emozioni e idee che sfuggono alla comprensione comune. Questo elemento di follia non deve essere interpretato come una mera deviazione dalla norma, ma piuttosto come un mezzo per scoprire nuove dimensioni estetiche e conceptuali. Artisti come Vincent van Gogh, Salvador Dalí e, più recentemente, Jean-Michel Basquiat hanno incorporato la loro percezione alterata della realtà nelle loro opere, rendendo le loro visioni uniche e profondamente personali. Questi creator non solo riflettono il caos e l’inaspettato della condizione umana, ma riescono anche a trasmettere messaggi profondi e significativi attraverso la loro arte, invitando il pubblico a trascendere i limiti della comprensione abituale. Inoltre, il legame tra follia e creatività non è solo una questione individuale, ma si estende anche al contesto sociale e culturale. La libertà di espressione può essere vista come un atto di ribellione contro le convenzioni, e gli artisti che abbracciano questa follia creativa possono spesso fungere da voci di cambiamento e innovazione. La loro capacità di vedere oltre l’apparente consente di esplorare temi universali, promuovendo una riflessione profonda sulla società e sull’esperienza umana. Il Premio PescarArt: Storia e significato Il Premio PescarArt è un’importante manifestazione artistica in Italia, istituita con l’intento di promuovere l’arte contemporanea e sostenere giovani talenti emergenti. Fondato nel 2007, il premio ha visto fin da subito un forte impegno nel valorizzare la creatività e l’innovazione nel panorama artistico. La giuria è composta da esperti del settore, tra curatori, critici e artisti, che selezionano opere di alto valore artistico e significato. Questo festival è diventato rapidamente un punto di riferimento per gli artisti, fungendo da trampolino di lancio per molte carriere promettenti. Le origini del premio affondano le radici in un contesto culturale particolarmente vivace, che mira non solo a celebrare l’arte, ma anche a favorire un dialogo tra artisti e pubblico. Ogni edizione del Premio PescarArt non solo presenta opere di artisti emergenti, ma cerca anche di coinvolgere il pubblico attraverso eventi, dibattiti e workshop, stimolando un’interazione che arricchisce l’esperienza artistica collettiva. La formazione di una rete di contatti professionali è un aspetto significativo di questa manifestazione, che offre opportunità per le future generazioni di artisti. Nel corso degli anni, il Premio PescarArt ha evoluto il suo format, cercando di adattarsi alle dinamiche mutevoli del mondo dell’arte contemporanea. È diventato un’importante piattaforma che facilita scambi culturali, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con artisti provenienti da diverse parti d’Italia e anche dall’estero. La sua rilevanza nel panorama artistico italiano è innegabile; il premio ha contribuito a rendere l’arte contemporanea più accessibile e ha saputo attrarre l’attenzione di collezionisti, critici e appassionati. Il visionario Giancarlo Costanzo Giancarlo Costanzo si distingue come una figura preminente nel panorama dell’arte contemporanea, grazie alla sua capacità di coniugare creatività e impegno sociale. Ideatore del Premio PescarArt, Costanzo ha dedicato la sua vita professionale a promuovere artisti emergenti e a valorizzare l’arte come strumento di riflessione e dialogo. La sua visione è stata fondamentale per la crescita e lo sviluppo di questo evento, che si propone di celebrare la diversità dell’espressione artistica moderna. Costanzo ha sempre avuto un forte desiderio di avvicinare il pubblico all’arte, trasformando il Premio PescarArt in un’occasione di incontro per artisti e appassionati. Grazie alla sua intuizione, l’evento si è evoluto, diventando un punto di riferimento per la comunità artistica locale e nazionale. La sua capacità di percepire e sostenere le nuove correnti artistiche sottolinea il suo ruolo di catalizzatore nella promozione dell’arte contemporanea. Attraverso il Premio PescarArt, Costanzo ha creato una piattaforma che incoraggia la sperimentazione e la riflessione critica, valori essenziali per l’arte del nostro tempo. La passione di Costanzo non si limita solo alla promozione degli artisti, ma si estende anche a iniziative educative che mirano a sensibilizzare le nuove generazioni all’importanza dell’arte. La sua visione si traduce in progetti culturali che coinvolgono scuole e istituzioni, creando così una rete di supporto e incoraggiamento per i giovani talenti. Attraverso il suo incessante impegno, Costanzo ha dimostrato che l’arte può essere un mezzo potente per avviare conversazioni significative e costruire comunità coese. La XXII edizione del Premio e la sua rilevanza La XXII edizione del Premio PescarArt

Quando il Sole Completa l’Opera: Il Bianco e Nero nel Sentire Quotidiano di Di Gregorio

Il bianco e nero, come tecnica estetica, ha avuto un’importanza fondamentale nella fotografia e nell’arte. Questa scelta stilistica non si limita a influenzare le percezioni visive, ma può anche stimolare emozioni profonde e richiamare ricordi personali. La limitazione cromatica del bianco e nero permette di concentrare l’attenzione su forme, texture e composizione, creando immagini che spesso risultano più potenti e suggestive rispetto a quelle a colori. Nell’ambito della fotografia, il bianco e nero viene utilizzato per enfatizzare contrasti e dinamiche, dando vita a immagini ricche di espressività. Le sfumature di grigio possono trasformare scene ordinarie in opere d’arte evocative, facendo emergere dettagli altrimenti trascurati. La depurazione cromatica permette inoltre di bypassare la distrazione del colore, orientando lo sguardo del fruitore verso il soggetto principale e le emozioni che esso trasmette. Dal punto di vista psicologico, le immagini in bianco e nero sono spesso associate a sentimenti di nostalgia e rimembranza. Questa scelta stilistica rimanda a un’epoca passata, evocando una sensazione di intimità e autenticità. Quella che può apparire come una semplice foto in bianco e nero si trasforma così in un racconto visivo che parla di storie, esperienze e sentimenti profondi. In questo contesto, il bianco e nero diventa un linguaggio universale, capace di unire diverse generazioni attraverso un comune senso di memoria e appartenenza. Il fascino del bianco e nero risiede quindi non solo nelle sue qualità estetiche, ma anche nella sua capacità di comunicare emozioni e sentimenti. Questa dualità, che collega l’arte alla vita quotidiana, sottolinea quanto possa essere potente e multifunzionale la tecnica del bianco e nero nell’interpretare e rappresentare la realtà. La Luce e l’Ombra: Elementi Fondamentali La luce e l’ombra sono elementi cruciali nella composizione delle immagini in bianco e nero, poiché entrambe queste componenti contribuiscono a definire il volume, la forma e il carattere emotivo di un soggetto. In fotografia, la manipolazione della luce può rivelare dettagli e sfumature altrimenti invisibili, mentre l’ombra può creare un senso di mistero e drammaticità. L’unione di questi due elementi non solo arricchisce l’immagine, ma le conferisce anche una dimensione estetica profonda. Un esempio emblematico dell’uso bilanciato di luce e ombra è l’opera di Ansel Adams, un fotografo celebre per i suoi paesaggi in bianco e nero. Adams ha sviluppato il sistema “Zone”, che permetteva di calcolare le varie tonalità di grigio e l’esposizione ideale per ottenere immagini ricche di contrasto. La sua capacità di catturare la luce naturale e le ombre profonde ha elevato le sue fotografie a opere d’arte, evocando emozioni intense e kolossal paesaggi. Un altro grande maestro è Henri Cartier-Bresson, che ha saputo usare la luce e l’ombra per catturare momenti unici della vita quotidiana. Le sue immagini raccontano storie attraverso il gioco delle ombre e dei chiaroscuri, creando composizioni dinamiche che invitano lo spettatore a riflettere. Cartier-Bresson ha dimostrato che, anche in una situazione apparentemente banale, la giusta interazione fra luce e ombra può trasformare la percezione e generare un impatto emotivo profondo. In conclusione, il dialogo tra luce e ombra nelle fotografie in bianco e nero non rappresenta solo un procedimento tecnico, ma è un elemento fondamentale per la narrazione visiva. Attraverso la padronanza di questi aspetti, i fotografi possono trasformare scene ordinarie in opere ricche di significato e bellezza, invitando lo spettatore a scoprire nuove dimensioni del reale. Ricordi Evocati dal Bianco e Nero Le immagini in bianco e nero hanno la capacità di evocare ricordi e nostalgie in modo unico e profondo. Questo stile fotografico, limitato nella sua palette, riesce a focalizzare l’attenzione sugli elementi essenziali di una scena, rivelando forme, luci e ombre in un modo che spesso sfugge alle immagini a colori. La mancanza di colore può infatti accentuare i contrasti emotivi, rendendo i momenti ritratti ancor più significativi e memorabili. Il bianco e nero non è solo una scelta estetica, ma può anche fungere da catalizzatore per la memoria collettiva e personale. Molti di noi ricordano momenti della loro infanzia o episodi significativi attraverso fotografie in bianco e nero, che si sono impresse nel nostro immaginario culturale. Per esempio, le immagini storiche della Seconda Guerra Mondiale, come quelle di soldati accanto a mezzi corazzati, non solo documentano il passato ma richiamano anche emozioni forti legate ai sacrifici compiuti e alle vittorie ottenute. Queste fotografie diventano quindi non solo un documento, ma un richiamo alle esperienze vissute. Uno straordinario esempio di questo effetto può essere visto nelle opere di fotografi iconici come Ansel Adams, le cui immagini del paesaggio americano in bianco e nero sono cariche di un senso di grandezza e nostalgia. Le sue fotografie riescono a trasmettere non solo la bellezza dei luoghi, ma anche un sentimento di connessione a una storia condivisa. Allo stesso modo, film classici in bianco e nero, come “Casablanca,” continuano a suscitare ricordi e riflessioni, mostrando come il tempo e la memoria si intrecciano attraverso le immagini visive. Questo interplay tra passato e presente, catalizzato dall’uso del bianco e nero, offre un percorso emozionale profondo che molti di noi possono riconoscere e apprezzare. La Natura come Soggetto: Bellezza e Tristezza La fotografia in bianco e nero offre una prospettiva unica nella rappresentazione della natura, capace di mettere in risalto la bellezza e la fragilità degli elementi naturali. Intervenendo sulla saturazione dei colori, il bianco e nero permette di estrapolare elementi emotivi, evocando un forte senso di nostalgia e rievocando ricordi legati a esperienze di vita. Gli artisti attraverso le loro opere riescono a trasmettere una gamma di sentimenti: la splendida maestosità di un paesaggio naturale può, ad esempio, riflettere la serenità e la gioia, mentre un albero secco in un campo desolato può evocare un profondo senso di malinconia. La rappresentazione della natura in bianco e nero contiene tensioni visive ed emotive che raccontano storie. Ansel Adams, celebre per le sue fotografie dei parchi nazionali americani, ha saputo catturare l’essenza del mondo naturale attraverso contrasti drammatici, evidenziando le sagome dei monti e le superfici luccicanti delle acque. La sua capacità di ritrarre i paesaggi in tonalità di grigio non solo