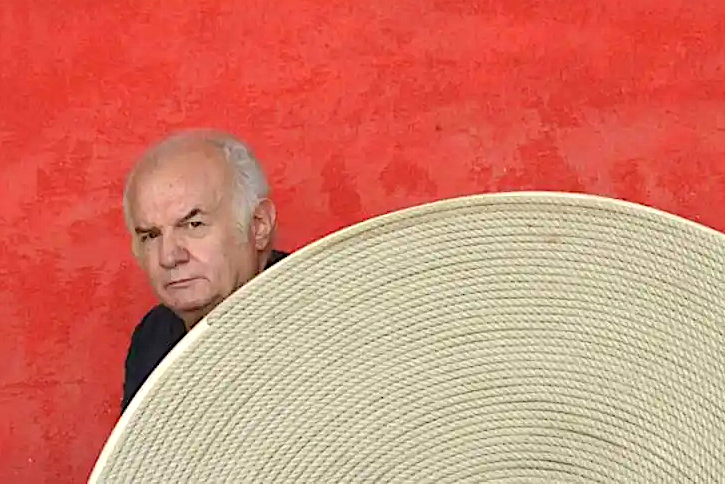

Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di Dino Colalongo, artista, architetto e designer, figura di riferimento per generazioni di studenti e per la scena culturale abruzzese. Nato a Manoppello il 31 marzo 1946, Colalongo si è laureato in Architettura a Pescara, per poi dedicare con passione la sua vita all’arte e all’insegnamento, ricoprendo per anni il ruolo di docente di Discipline Pittoriche e Educazione Visiva presso il Liceo Artistico Statale “Giuseppe Misticoni”. Dal 1967, le sue opere sono state esposte in numerose mostre personali e collettive, sia in Italia che all’estero, tracciando un percorso artistico sempre coerente, aperto alla ricerca e al dialogo con il contemporaneo. Negli ultimi anni, il Museo delle Genti d’Abruzzo gli ha dedicato una significativa personale (2019), mentre la Fondazione ARIA lo ha celebrato come primo protagonista del ciclo “Specchio Arte”, con un cortometraggio, un video ritratto e un’ampia documentazione nel volume Crossroads – Fondazione ARIA. Crocevia d’artisti e culture. Dino Colalongo lascia un vuoto profondo nel mondo dell’arte, ma anche un’eredità preziosa fatta di visione, rigore e umanità.

FINO AL 5 APRILE – Doppia Visione: L’Emozione si Fa Arte all’Aurum di Pescara – Lucia Di Miceli E Sergio Guerrini

La mostra ‘Doppia Visione’ si svolgerà nelle storiche distillerie Aurum dal 29 al 5 aprile e si propone come un’importante manifestazione artistica. Questo evento avrà il compito di esporre le opere di due artisti distinti, Lucia Di Miceli e Sergio Guerrini, ognuno dei quali porta con sé una visione unica e differente del mondo dell’arte. La mostra rappresenta un’opportunità significativa per esplorare e comprendere le sfumature delle loro opere, evidenziando i diversi approcci che ciascun artista adotta nella trasposizione delle proprie emozioni e intuizioni artistiche. Il dialogo tra Di Miceli e Guerrini serve a riflettere sull’urgenza e la necessità di comunicazione nel contesto sociale e culturale attuale. In un’epoca in cui il mondo petrolifero è sempre più interconnesso, la forma d’arte diventa un canale di espressione essenziale. La loro interazione invita il pubblico a esaminare le proprie percezioni e a imbattersi in conversazioni stimolanti. L’arte ha un potere straordinario nel suscitare emozioni, e ‘Doppia Visione’ si pone l’obiettivo di dare una voce a quest’arte, offrendo, al contempo, uno specchio in cui ciascun visitatore potrà riflettere sul proprio universo interiore. Lucia Di Miceli: Geometria e Colori Lucia Di Miceli è un’artista contemporanea che impiega un linguaggio astratto e geometrico per trasmettere emozioni e significati complessi. Le sue opere si caratterizzano per l’uso del quadrato, un simbolo di equilibrio e armonia, che emerge con prepotenza in molte delle sue composizioni. Questo elemento geometrico non è solo una mera scelta stilistica, ma funge da ancoraggio concettuale, riflettendo una visione personale della stabilità e dell’ordine che l’artista desidera evocare. Un aspetto distintivo dell’approccio di Di Miceli è l’uso dei colori, che trae ispirazione dai mosaici bizantini. Questa scelta cromatica non solo arricchisce la sua arte visiva, ma porta con sé una serie di associazioni emotive. I colori vivaci e intensi, abbinati a tonalità più sottili, creano un dialogo visivo che invita lo spettatore a un’esperienza immersiva. L’interazione tra questi colori contribuisce a una narrazione visiva che si svolge nel tempo e nello spazio, rendendo la fruizione della sua arte un’esperienza profondamente personale. Le opere di Di Miceli non si limitano a rimanere sul piano bidimensionale; invece, establish un dialogo tra pittura, scultura e dimensione sonora. Questa fusione di forme artistiche consente alla sua arte di trascendere i confini tradizionali, creando un ambiente stimolante che coinvolge completamente il pubblico. La combinazione di geometria e colore nelle sue opere invita alla riflessione, permettendo a ciascun osservatore di interpretare e connettersi con le emozioni trasmesse. La capacità di Di Miceli di tessere insieme questi elementi variopinti, all’interno di uno schema geometrico, offrirà un’esperienza contemplativa che stimola la mente e il cuore. Sergio Guerrini: L’Introspezione attraverso la Figura Umana Sergio Guerrini si distingue nel panorama artistico contemporaneo per la sua intensa esplorazione della figura umana, in particolare del corpo femminile, come veicolo per esprimere una vasta gamma di emozioni e condizioni esistenziali. Le sue opere, caratterizzate da una forte carica cromatica e da gesti performativi, conducono lo spettatore in un viaggio viscerale attraverso la sofferenza, la drammaticità, e le sfide quotidiane che le donne affrontano nella società moderna. Guerrini non si limita a rappresentare la figura umana; piuttosto, la amplifica, trasformandola in un soggetto capace di evocare empatia e riflessione. Il suo approccio artistico ricorda per certi versi il lavoro di Frida Kahlo ed Egon Schiele, entrambi noti per il loro uso audace del corpo come mezzo espressivo. Kahlo, attraverso il suo stile emotivo e simbolico, affrontava il dolore e la vulnerabilità, mentre Schiele utilizzava linee distorte e forme esagerate per trasmettere l’intensità delle emozioni umane. Allo stesso modo, le creazioni di Guerrini si nutrono di una profonda introspezione, riflettendo sulle complessità della condizione femminile e stimolando il pubblico a confrontarsi con le proprie emozioni. Ogni opera invita lo spettatore a guardare oltre la superficie, scoprendo un universo di significati nascosti. L’uso sapiente del colore e della forma non è solo un aspetto estetico; è un modo per rappresentare la tumultuosa esperienza umana, creando un dialogo profondo tra l’artista e il pubblico. Le immagini si trasformano in specchi, esprimendo la fragilità e la resilienza che caratterizzano il cammino delle donne. Le domande sollevate dalle sue opere non trovano risposte definitive, ma piuttosto incoraggiano un processo di autoesplorazione e consapevolezza emotiva, elementi essenziali in un periodo di grande cambiamento sociale e culturale. Un Viaggio tra Contrasti e Analogìe La mostra ‘Doppia Visione’ si presenta come un’esperienza artistica che, attraverso il dialogo tra due artisti, invita il visitatore a riflettere sulle complessità delle emozioni umane. Questo evento ha messo in evidenza come, nonostante le apparenti differenze stilistiche e tematiche, entrambe le opere riescano a comunicare un comune desiderio di equilibrio e intimità interiore. Le varianti visive, unite dalle intersecazioni emozionali, creano un percorso artistico capace di suscitare un’ampia gamma di reazioni e pensieri. Il confronto tra le due visioni offre uno spazio prezioso per la contemplazione, dove le tensioni e le armonie si fanno protagoniste. Qui, l’arte esprime un linguaggio universale, permettendo di affrontare temi profondi e complessi, come la fragilità dell’essere umano e la ricerca di connessione. Questo invito alla riflessione è essenziale in un mondo sempre più frenetico, dove spesso ci si dimentica di ascoltare le proprie emozioni e quelle altrui. La mostra fungendo da catalizzatore di conversazione, sollecita il visitatore a considerare il potere liberatorio dell’arte. Essa offre un’opportunità unica di esplorare le analogie tra le esperienze personali e quelle altrui, sottolineando l’importanza della comunicazione. Concludendo questo viaggio attraverso le opere, si può affermare che ‘Doppia Visione’ rappresenta non solo una finestra sull’immaginario degli artisti, ma anche un richiamo a esplorare le nostre stesse emozioni e relazioni. L’arte, in tutte le sue forme, ha il potere di unire, invitando a una meditazione condivisa sulle tensioni esistenziali che ci accomunano.

Doppia Visione: L’Emozione si Fa Arte all’Aurum di Pescara – Lucia Di Miceli E Sergio Guerrini

La mostra ‘Doppia Visione’ si svolgerà nelle storiche distillerie Aurum dal 29 al 5 aprile e si propone come un’importante manifestazione artistica. Questo evento avrà il compito di esporre le opere di due artisti distinti, Lucia Di Miceli e Sergio Guerrini, ognuno dei quali porta con sé una visione unica e differente del mondo dell’arte. La mostra rappresenta un’opportunità significativa per esplorare e comprendere le sfumature delle loro opere, evidenziando i diversi approcci che ciascun artista adotta nella trasposizione delle proprie emozioni e intuizioni artistiche. Il dialogo tra Di Miceli e Guerrini serve a riflettere sull’urgenza e la necessità di comunicazione nel contesto sociale e culturale attuale. In un’epoca in cui il mondo petrolifero è sempre più interconnesso, la forma d’arte diventa un canale di espressione essenziale. La loro interazione invita il pubblico a esaminare le proprie percezioni e a imbattersi in conversazioni stimolanti. L’arte ha un potere straordinario nel suscitare emozioni, e ‘Doppia Visione’ si pone l’obiettivo di dare una voce a quest’arte, offrendo, al contempo, uno specchio in cui ciascun visitatore potrà riflettere sul proprio universo interiore. Lucia Di Miceli: Geometria e Colori Lucia Di Miceli è un’artista contemporanea che impiega un linguaggio astratto e geometrico per trasmettere emozioni e significati complessi. Le sue opere si caratterizzano per l’uso del quadrato, un simbolo di equilibrio e armonia, che emerge con prepotenza in molte delle sue composizioni. Questo elemento geometrico non è solo una mera scelta stilistica, ma funge da ancoraggio concettuale, riflettendo una visione personale della stabilità e dell’ordine che l’artista desidera evocare. Un aspetto distintivo dell’approccio di Di Miceli è l’uso dei colori, che trae ispirazione dai mosaici bizantini. Questa scelta cromatica non solo arricchisce la sua arte visiva, ma porta con sé una serie di associazioni emotive. I colori vivaci e intensi, abbinati a tonalità più sottili, creano un dialogo visivo che invita lo spettatore a un’esperienza immersiva. L’interazione tra questi colori contribuisce a una narrazione visiva che si svolge nel tempo e nello spazio, rendendo la fruizione della sua arte un’esperienza profondamente personale. Le opere di Di Miceli non si limitano a rimanere sul piano bidimensionale; invece, establish un dialogo tra pittura, scultura e dimensione sonora. Questa fusione di forme artistiche consente alla sua arte di trascendere i confini tradizionali, creando un ambiente stimolante che coinvolge completamente il pubblico. La combinazione di geometria e colore nelle sue opere invita alla riflessione, permettendo a ciascun osservatore di interpretare e connettersi con le emozioni trasmesse. La capacità di Di Miceli di tessere insieme questi elementi variopinti, all’interno di uno schema geometrico, offrirà un’esperienza contemplativa che stimola la mente e il cuore. Sergio Guerrini: L’Introspezione attraverso la Figura Umana Sergio Guerrini si distingue nel panorama artistico contemporaneo per la sua intensa esplorazione della figura umana, in particolare del corpo femminile, come veicolo per esprimere una vasta gamma di emozioni e condizioni esistenziali. Le sue opere, caratterizzate da una forte carica cromatica e da gesti performativi, conducono lo spettatore in un viaggio viscerale attraverso la sofferenza, la drammaticità, e le sfide quotidiane che le donne affrontano nella società moderna. Guerrini non si limita a rappresentare la figura umana; piuttosto, la amplifica, trasformandola in un soggetto capace di evocare empatia e riflessione. Il suo approccio artistico ricorda per certi versi il lavoro di Frida Kahlo ed Egon Schiele, entrambi noti per il loro uso audace del corpo come mezzo espressivo. Kahlo, attraverso il suo stile emotivo e simbolico, affrontava il dolore e la vulnerabilità, mentre Schiele utilizzava linee distorte e forme esagerate per trasmettere l’intensità delle emozioni umane. Allo stesso modo, le creazioni di Guerrini si nutrono di una profonda introspezione, riflettendo sulle complessità della condizione femminile e stimolando il pubblico a confrontarsi con le proprie emozioni. Ogni opera invita lo spettatore a guardare oltre la superficie, scoprendo un universo di significati nascosti. L’uso sapiente del colore e della forma non è solo un aspetto estetico; è un modo per rappresentare la tumultuosa esperienza umana, creando un dialogo profondo tra l’artista e il pubblico. Le immagini si trasformano in specchi, esprimendo la fragilità e la resilienza che caratterizzano il cammino delle donne. Le domande sollevate dalle sue opere non trovano risposte definitive, ma piuttosto incoraggiano un processo di autoesplorazione e consapevolezza emotiva, elementi essenziali in un periodo di grande cambiamento sociale e culturale. Un Viaggio tra Contrasti e Analogìe La mostra ‘Doppia Visione’ si presenta come un’esperienza artistica che, attraverso il dialogo tra due artisti, invita il visitatore a riflettere sulle complessità delle emozioni umane. Questo evento ha messo in evidenza come, nonostante le apparenti differenze stilistiche e tematiche, entrambe le opere riescano a comunicare un comune desiderio di equilibrio e intimità interiore. Le varianti visive, unite dalle intersecazioni emozionali, creano un percorso artistico capace di suscitare un’ampia gamma di reazioni e pensieri. Il confronto tra le due visioni offre uno spazio prezioso per la contemplazione, dove le tensioni e le armonie si fanno protagoniste. Qui, l’arte esprime un linguaggio universale, permettendo di affrontare temi profondi e complessi, come la fragilità dell’essere umano e la ricerca di connessione. Questo invito alla riflessione è essenziale in un mondo sempre più frenetico, dove spesso ci si dimentica di ascoltare le proprie emozioni e quelle altrui. La mostra fungendo da catalizzatore di conversazione, sollecita il visitatore a considerare il potere liberatorio dell’arte. Essa offre un’opportunità unica di esplorare le analogie tra le esperienze personali e quelle altrui, sottolineando l’importanza della comunicazione. Concludendo questo viaggio attraverso le opere, si può affermare che ‘Doppia Visione’ rappresenta non solo una finestra sull’immaginario degli artisti, ma anche un richiamo a esplorare le nostre stesse emozioni e relazioni. L’arte, in tutte le sue forme, ha il potere di unire, invitando a una meditazione condivisa sulle tensioni esistenziali che ci accomunano.

Fino al 30 Marzo La Mostra Dedicata a Roberto Del Rosso, Illustratore e Designer Abruzzese

Si è conclusa l’inaugurazione della mostra dedicata a Roberto Del Rosso ospite della FondazionePescaraAbruzzo con intro musicale, davvero suggestiva, del Maestro Alessandro Cavallucci con brani alla chitarra dedicati a Roberto.Il tutto presentata dalla moglie Emira De Acetis, dal Critico Prof. Andrea Viozzi e con il coinvolgimento dI Giancarlo Costanzo Presidente dell’Associazione P.A.E. e Tiziano Tiberi compagno di scuola di Roberto. Presentazione Critica del Prof. Andrea ViozziPer aprire lo scrigno di un pittore, di una pittrice, di un’artista, di un illustratore, di un designer. È un pezzo di cuore che viene presentato al pubblico, è un cassetto che si apre e che viene messo a disposizione di chi ne usufruisce, di chi ne gode, di chi lo osserva. Questa splendida esposizione è stata pensata dalla famiglia per onorare la memoria di un grande padre, marito, professionista, illustratore, designer, ed è appunto la prima di una serie di tappe che la famiglia ha in mente per onorare la memoria del grande creativo che è stato Roberto del Rosso. Avrete modo fra poco di poter scendere dove è stata allestita la mostra e godere delle oltre 40 opere. Qualche settimana fa, parlando con la signora Emira, mi diceva: “Saranno una trentina”, ma io sapevo che non si sarebbe fermata a 30. Perché? Perché quando poi apri il cassetto dei ricordi, è normale che ogni frammento, ogni pezzettino, che sia un’illustrazione, che sia una diapositiva, che sia una fotografia, ti rimanda indietro nel tempo. E immagino la fatica che abbiano fatto lei e i suoi figli nel selezionare le opere, pensando se davvero quelle erano le opere che Roberto avrebbe voluto vedere oggi in mostra. Sicuramente sì. Roberto del Rosso è stato un uomo che fin da bambino ha avuto l’estro della creatività. Emira De Acetis moglie di Roberto ed Il Maestro Alessandro Cavallucci Fin da quando, appunto, maneggiava con il pongo piccolino accanto al capezzale del padre malato, e realizzava i suoi soldatini con il pongo, per poi intraprendere gli studi presso il celebre liceo artistico di Pescara. Fra l’altro c’è qui uno dei suoi insegnanti in sala, il professor Gammelli. Ci sono tanti suoi ex studenti, i suoi ex compagni di scuola oltre che amici, per poi iniziare due percorsi paralleli: uno nell’Istituto europeo di design di Roma e l’altro presso la facoltà di architettura di Pescara dell’Università di Chieti-Pescara, per poi, nel 2002, intraprendere una splendida iniziativa professionale insieme alla moglie. Questo l’ha portato a una scelta se iniziare un percorso professionale, ma ciò chiaramente per motivi di tempo, per motivi lavorativi, non gli ha permesso di concludere il ciclo universitario. Ma fin da giovane, fino all’età di 19 anni, i disegni che vedrete poi sotto, le illustrazioni che vedete sotto, raccolgono 7 anni delle attività di Roberto, dal 1983 al 1990, ed è un frammento della sua attività che ci mostra la sua grande capacità di utilizzare, tra l’altro, diverse tecniche artistiche dai pastelli.Che permette a Roberto e a chiunque li sa maneggiare come lui di poter, in un certo qual senso, far vibrare il colore, proprio come facevano i grandi maestri dell’impressionismo, per esempio, la matita, il carboncino, gli acquerelli che, come voi ben sapete, è la tecnica tra le più difficili, se non la più difficile in assoluto, nel campo artistico. Perché l’acquerello non ti lascia tempo, devi lavorare velocemente perché altrimenti si asciuga e non puoi più tornare sull’opera. Tra l’altro, le tecniche dell’acquerello non sono una, ma ben 12 tecniche artistiche dell’acquerello che Roberto sapeva ben maneggiare, tecnica tra l’altro antichissima, l’acquerello di origine orientale, proprio come l’inchiostro a china che lui stesso utilizzava, fino ad arrivare agli strumenti un po’ più moderni come l’aerografo, utilizzato anche da grandi maestri come Murray e Salvatore Dalì, il pantone che gli permetteva di dare un effetto particolare del colore sulla grafica e poi la cartografia, soprattutto durante gli studi a Roma, nell’Istituto europeo del design. Quindi un grande creativo che ha sperimentato diverse tecniche e che ha avuto la possibilità di collaborare con grandi marchi realizzando per loro tantissime opere.Dalla famiglia De Cecco, celebre famiglia abruzzese, alla Casucci Jeans, all’Energy Aprioni, celebre marca di abbigliamento di tradizione siromana, ma di origine abruzzese. Quindi è stato un uomo, un illustratore che si è messo a disposizione dei più grandi marchi del tempo partecipando, tra l’altro, a grandi fiere per i quali progettava e realizzava i loro stand a Firenze, a Palazzo Pitti, la casa della moda, oltre che della celebre collezione Palatina, a Firenze, a Parigi e nelle più grandi capitali europee, in Russia, nei più grandi centri del design russo e negli Stati Uniti. Quindi un uomo che è riuscito, in un certo qual senso, a dar prova della sua grande abilità e del suo grande estro creativo mettendosi a disposizione degli altri. La differenza fra un artista e un designer sta nel fatto che il designer, quando crea, lo fa principalmente per i suoi utenti. È vero che anche oggi i pittori spesso realizzano le loro opere per poterle vendere, ma soprattutto il designer, l’illustratore, quando crea sa già ha nella sua mente il fine di soddisfare pienamente il suo cliente. E Roberto ci è riuscito in maniera straordinaria. La nostra presenza questa sera e la notorietà di Roberto nel campo dell’illustrazione e del design lo dimostrano.Vedevo prima meravigliosamente arpeggiare il maestro Cavallucci con quelle sue mani sulla chitarra, e allora pensavo seduto lì a Roberto che con la sua matita, col suo carboncino, quando ancora non c’erano i programmi che ci sono oggi di lavorazione del design, riusciva a creare dei capi straordinari e li vedrete in mostra. Dei meravigliosi capi che lui vede, osserva da fotografie delle grandi case di moda e che poi illustra in maniera sapiente, con una grande espressività, con grande classe. La cosa che mi ha colpito, guardando le illustrazioni, i disegni che la moglie mi ha inviato, è l’eleganza con la quale sapeva realizzare e vestire i suoi modelli, che riproponeva nelle sue illustrazioni.Così come la grande capacità e

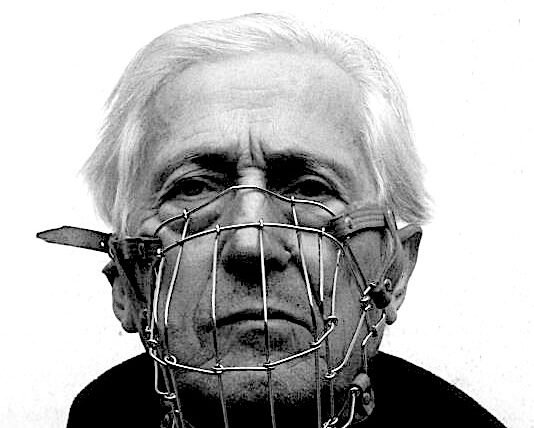

Addio ad Angelo Colangelo: L’Uso Dell’Arte Contro La Violenza

Angelo Colangelo nacque nel 1927 a Penne, un comune situato nella provincia di Pescara, in Abruzzo. Sin da giovane, si distinse per un talento artistico che avrebbe plasmato il suo futuro. Crescendo in un ambiente ricco di cultura e tradizioni, le sue esperienze formative nella sua città natale giocarono un ruolo cruciale nell’alimentare la sua passione per l’arte. A Penne, Colangelo ebbe l’opportunità di immergersi in un contesto storico affascinante, che comprendeva numerosi artisti e artigiani, la cui influenza si rifletté nei suoi lavori successivi. Con l’intento di affinare il suo talento, Angelo Colangelo si trasferì a Firenze, dove intraprese gli studi presso l’Istituto d’Arte. Qui, fu esposto a un ambiente vibrante, caratterizzato da una ricca eredità artistica. L’Istituto fornì una solida base di conoscenze pratiche e teoriche, permettendo a Colangelo di esplorare diverse tecniche e stili. La città stessa, con le sue meraviglie architettoniche e i suoi capolavori rinascimentali, non poté che ispirarlo ulteriormente. Successivamente, continuò il suo percorso all’Accademia di Belle Arti, dove le sue abilità vennero ulteriormente perfezionate, e questo passaggio rappresentò un momento cruciale nella sua evoluzione artistica. Durante questo periodo di formazione, Angelo Colangelo non solo sviluppò competenze tecniche ma anche una profonda comprensione delle dinamiche artistiche e culturali dell’epoca. Le esperienze vissute e le influenze apprese durante la sua infanzia e i primi anni di formazione contribuirono a forgiare la sua identità artistica. Le basi solide costruite a Penne e a Firenze lo avrebbero preparato per intraprendere una carriera straordinaria, caratterizzata da opere che avrebbero lasciato un’impronta duratura nel panorama artistico contemporaneo. L’Esperienza negli Stati Uniti e l’Influenza del New Bauhaus Tra il 1952 e il 1957, Angelo Colangelo si trasferì negli Stati Uniti, un periodo determinante per la sua formazione artistica e professionale. Questa esperienza si rivelò fondamentale, non solo per il suo sviluppo personale, ma anche per la sua capacità di contribuire al panorama artistico americano. Durante la sua permanenza, Colangelo assunse un ruolo significativo nel corpo docente dell’Università di Washington, dove insegnò principi di design ispirati al New Bauhaus. La filosofia di questa corrente, focalizzata sulla fusione tra arte e funzionalità, influenzò profondamente il suo approccio estetico. Colangelo trarrà ispirazione dagli scritti di critici e teorici come Keepes, che analizzarono il panorama artistico contemporaneo e promuoveranno un dialogo tra le diverse forme espressive. Inoltre, la conoscenza delle opere di artisti di spicco quali Jackson Pollock e Alexander Calder ampliò il suo orizzonte creativo, permettendogli di esplorare nuove tecniche e di adottare una visione più astratta nel suo lavoro. Questo scambio culturale e artistico si rivelò cruciale, poiché egli poté confrontarsi con approcci innovativi che stavano ridefinendo i confini dell’arte contemporanea. In aggiunta, il mondo della musica influenzò significativamente Colangelo. La musica di John Cage, con il suo approccio non convenzionale e l’uso del silenzio e del rumore, stimolò Colangelo a rompere le barriere tradizionali della creatività. La fusione di queste esperienze culturali e artistiche negli Stati Uniti contribuì non solo a modellare il suo stile ma a rafforzare la sua identità artistica. È evidente come questi anni abbiano lasciato una traccia indelebile sul percorso di Colangelo, segnando un’epoca di sperimentazione e apprendimento, che influenzò il suo lavoro e la sua visione per il futuro. Ritorno in Italia e Le Esposizioni Il ritorno di Angelo Colangelo in Italia segna un capitolo cruciale nella sua carriera artistica. Una volta tornato nel suo paese natale, Colangelo è stato accolto calorosamente dalla scena artistica fiorentina, che lo ha visto partecipare a significative esposizioni. Tra queste, la sua collaborazione con la Galleria Numero a Firenze ha rappresentato un’importante pietra miliare. La galleria, rinomata per la sua capacità di presentare artisti emergenti e influenti, ha fornito a Colangelo una piattaforma per esporre le sue opere e per interagire con un pubblico interessato e appassionato. Le esposizioni di Colangelo non si sono limitate a Firenze; uno dei momenti salienti della sua carriera è stata la mostra a Palazzo Strozzi, dove le sue opere sono state messe in risalto accanto a quelle di altri artisti prestigiosi. Palazzo Strozzi, con la sua ricca storia e posizione centrale, ha offerto una cornice ideale per la promozione della sua arte. È qui che Colangelo ha potuto esibire la sua abilità unica nel disegno, i cui esemplari hanno attirato l’attenzione del Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi, famoso per collezioni di alta qualità. L’inclusione dei suoi disegni in questa prestigiosa istituzione ha conferito a Colangelo un riconoscimento significativo, elevando il suo status nella comunità artistica. Inoltre, il suo talento e la sua creatività non sono passati inosservati anche all’estero, portandolo a ricevere inviti a eventi di grande rilevanza, come il Salone des Réalités Nouvelles a Parigi e la Biennale d’Arte di Venezia. Queste opportunità hanno ulteriormente consolidato la sua reputazione e gli hanno permesso di stringere legami con altri artisti di spicco a livello internazionale. L’impatto delle sue esposizioni e delle sue partecipazioni a eventi rinomati ha avuto un significato profondo nel rafforzare la sua eredità artistica, rendendolo una figura chiave nel panorama contemporaneo dell’arte italiana. L’Eredità di Angelo Colangelo Angelo Colangelo, figura centrale nell’arte contemporanea italiana, ha avuto una carriera straordinaria che ha segnato profondamente il panorama artistico a partire dagli anni ’80 fino agli anni ’90. Durante questo periodo, il suo lavoro ha subito un’evoluzione decisiva, abbracciando nuovi sviluppi sia formali che concettuali. Colangelo ha saputo catturare l’essenza dei suoi tempi, intersecando tradizione e innovazione. Le sue opere si sono contraddistinte per una profonda introspezione e un forte legame con il contesto socio-culturale. Una delle caratteristiche più significative del lavoro di Colangelo in questo periodo è stata la sua capacità di partecipare attivamente a importanti mostre internazionali. Questi eventi hanno avuto un ruolo cruciale nel proiettare la sua arte a livello mondiale, permettendo una riconoscibilità che ha oltrepassato i confini nazionali. Le sue opere, caratterizzate da una fusione di materiali e tecniche, hanno attirato l’attenzione di critici e collezionisti, consolidando la sua posizione come artista di punta. Il suo approccio innovativo ha contribuito a ridefinire alcune pratiche artistiche, influenzando

Roberto Del Rosso: Un Viaggio attraverso illustrazioni tra il 1983 ed il 1990

Dal 20 al 30 marzo, la Fondazione Pescarabruzzo-Maison des Arts-ospiterà una mostra dedicata al designer pescarese Roberto Del Rosso (1964-2017). L’esposizione presenterà una selezione di illustrazioni realizzate nel periodo compreso tra il 1983 e il 1990, caratterizzate da un ricco linguaggio visivo e da una profonda emotività. L’inizio di un talento Roberto Del Rosso iniziò il suo viaggio creativo sin dall’infanzia, esprimendosi attraverso il disegno e la manipolazione dei materiali. I suoi primi lavori di creazione con il pongo, tra cui i “famosi” soldatini, non erano semplici giocattoli: rappresentavano un modo per dare vita a quell’immaginazione che avrebbe segnato il suo percorso creativo futuro. Creare, per Roberto, non era solo un hobby, era un linguaggio attraverso il quale esprimere le sue emozioni e i suoi pensieri, un mezzo di comunicazione e connessione con la realtà. La sua storia ci insegna che i talenti, quando nutriti sin dalla giovane età, possono fiorire in forme straordinarie. Percorso formativo e professionale La frequenza del Liceo Artistico “G. Misticoni” stimolò la sua creatività, fornendogli le competenze basilari necessarie per una piena espressione delle sue qualità artistiche. Imparò non solo ad impiegare le tecniche tradizionali, ma anche a pensare in modo critico riguardo al design e all’estetica. In seguito frequentò a Roma l’Istituto Europeo di Design, sostenendo contemporaneamente gli esami presso la facoltà di Architettura dell’Università “G. D’Annunzio” di Pescara. Grazie al valore formativo di tali esperienze, Roberto intraprese un percorso lavorativo: iniziò così a collaborare con diverse agenzie di design, interagendo con professionisti del settore e conseguendo esperienze che gli consentirono di arricchire il suo background. In seguito, insieme alla moglie, fondò “Alta Design”, che segnò l’inizio della sua vera carriera di designer. Lo studio divenne un punto di riferimento per una vasta e varia Clientela, a livello locale e nazionale. Riconoscimenti e collaborazioni Roberto Del Rosso cominciò a distinguersi nel panorama del design contemporaneo, diventando punto di riferimento per marchi prestigiosi come, ad esempio, De Cecco e Bilancioni, per la capacità di armonizzare vere e proprie sinergie creative con le esigenze della committenza. Uno degli aspetti più significativi del suo lavoro riguardava la progettazione di stand espositivi realizzati per eventi nazionali ed internazionali. Ogni progetto era la manifestazione tangibile della sua capacità di fondere design e architettura, creando spazi che, non solo catturavano l’attenzione, ma raccontavano una storia. Grazie anche all’uso di materiali innovativi, le installazioni diventavano esperienze immersive, che riflettevano il mondo del marchio rappresentato. Roberto Del Rosso ha lasciato un’eredità professionale che spazia dall’interior design alla comunicazione, dalla fotografia al design del prodotto, comunicando un profilo versatile e raffinato. L’influenza della pop art è evidente in alcune sue realizzazioni non solo per la maestria grafica, ma anche per l’importanza riconosciuta ai rapporti umani. Quindi, non è solo la sua produzione visiva ad essere celebrata, ma anche la persona che era, amata e stimata da chi lo circondava. In suo ricordo, in occasione del compleanno, sono stati organizzati eventi soprattutto musicali. Quest’anno lo commemoriamo per il suo talento, ma anche per il valore delle relazioni umane nella sua vita. Infatti i riferimenti al suo mondo affettivo s’intrecciano con alcune delle opere realizzate, creando un panorama artistico capace di toccare il cuore di chi osserva.

L’Arte del Disegno Calligrafico: Tecniche Avanzate per Creare Opere Uniche

Introduzione alla Calligrafia e al Disegno Calligrafico La calligrafia, definita come l’arte della bella scrittura, ha una lunga e affascinante storia che risale a diverse culture, tra cui l’antico Egitto e la Cina. Questa pratica si è evoluta nel tempo, passando da una necessità funzionale di scrittura a una forma d’arte espressiva che celebra l’estetica e la creatività. Oggi, il disegno calligrafico si distingue per il suo approccio innovativo, fondendo tecniche tradizionali con elementi moderni, permettendo agli artisti di esprimere le proprie emozioni attraverso caratteri e forme uniche. Il disegno calligrafico si differenzia dalle forme tradizionali di scrittura per la sua focalizzazione sull’estetica visiva e sull’interazione tra lettera e spazio. Mentre la calligrafia tradizionale spesso si atteneva a rigide convenzioni stilistiche, il disegno calligrafico incoraggia la sperimentazione e l’espressione individuale. Gli artisti possono giocare con vari stili, come il gotico, l’italiaca, e le lettere contemporanee, creando opere che sfidano le aspettative e attraggono l’osservatore. In questo contesto, le ispirazioni artistiche dietro la calligrafia e il disegno calligrafico sono molteplici. Influenzata da movimenti artistici come il modernismo e il minimalismo, la calligrafia contemporanea si spinge oltre i confini del mero testo scritto. Essa trae spunto da elementi di design grafico, dall’arte visiva e dalla tipografia, fondendo scrittura e illustrazione per realizzare opere che comunicano significato e bellezza simultaneamente. Inoltre, la calligrafia svolge un ruolo essenziale come forma d’arte espressiva, in grado di trasmettere emozioni e storie attraverso tratti ben definiti e flussi armoniosi. Questa disciplina, quindi, non è solo un mezzo di comunicazione, ma anche un veicolo per la creatività e l’introspezione. La continua evoluzione della calligrafia nel contesto moderno invita artisti e appassionati a esplorare nuove tecniche e approcci, rendendo quest’arte vivace e dinamica nel panorama contemporaneo. Tecniche Avanzate di Disegno Calligrafico Il disegno calligrafico è un’arte che richiede non solo creatività ma anche una padronanza delle tecniche avanzate. Fra gli strumenti utilizzati, le penne calligrafiche occupano un posto di prim’ordine. Esistono diverse tipologie di punte che possono creare linee sottili o spesse, a seconda dello stile desiderato. Inoltre, i pennelli offrono una flessibilità unica per le tecniche che richiedono sfumature e tratti più fluidi. La scelta dell’inchiostro è altrettanto cruciale; inchiostri a base d’acqua e inchiostri ad olio presentano caratteristiche diverse e possono influenzare notevolmente il risultato finale. Una delle tecniche più apprezzate è il lettering, che permette di personalizzare e decorare i testi. È utile sia per progetti di grandi dimensioni che per dettagli più intricati. In questo contesto, l’ombreggiatura si rende fondamentale, poiché aggiunge profondità e dimensione ai caratteri, conferendo un aspetto tridimensionale ai lavori calligrafici. L’ombreggiatura, quando eseguita correttamente, può trasformare un semplice carattere in un’opera d’arte visivamente accattivante. Un’altra tecnica avanzata è l’illustrazione combinata con la calligrafia. Disegni e ornamenti possono essere integrati nei testi, arricchendo la narrazione visiva dell’opera. Questa fusione di stili non solo attira l’attenzione, ma offre anche ai calligrafi l’opportunità di esprimere la propria individualità artistica. Per i principianti, è consigliabile iniziare con semplici forme e gradualmente incorporare elementi illustrativi man mano che acquisiscono confidenza. Gli esperti, d’altra parte, possono approfittare di questa sinergia per realizzare opere complesse e originali. Integrazione di Stili e Influenze Diverse La calligrafia, spesso considerata un’arte tradizionale, ha la straordinaria capacità di evolversi e integrarsi con diversi stili e influenze culturali. I calligrafi moderni attingono da una gamma eterogenea di tradizioni artistiche, trasformando le loro opere in creazioni uniche e innovative. In particolare, le influenze della calligrafia araba, cinese e gotica giocano un ruolo fondamentale nella definizione di nuovi approcci in questo campo. Queste tradizioni, ciascuna con la propria storia e la propria estetica, offrono un ricco panorama di forme e tecniche che possono essere fuse in modi nuovi e stimolanti. La calligrafia araba, nota per le sue linee fluide e curve eleganti, caratterizza opere che trasmettono un profondo senso di spiritualità e significato. Dal canto suo, la calligrafia cinese si distingue per la sua architettura visiva e la sostanza espressiva, che riflette la filosofia del “tà” (via) attraverso le sue pennellate. Dessa, gli artisti possono trarre ispirazione integrando elementi di questi stili con tecniche più contemporanee. Per esempio, l’uso di materiali moderni come inchiostri metallici o carte speciali può amplificare l’impatto visivo delle opere, rendendole più dinamiche e attraenti. Casi di artisti contemporanei che hanno saputo combinare queste diverse influenze abbondano. Un esempio è il lavoro di un calligrafo che utilizza le curvature arabesque, fondendole con i tratti delle lettere gotiche, creando un linguaggio visivo nuovo e distintivo. Questo tipo di integrazione non solo arricchisce la pratica del disegno calligrafico, ma promuove anche un dialogo interculturale che celebra la diversità e la bellezza delle tradizioni artistiche. La capacità di un calligrafo di sintetizzare vari elementi stilistici è, in definitiva, ciò che permette di creare opere uniche e personalizzate, in grado di affascinare e ispirare il pubblico contemporaneo. Conclusione e Riflessioni Finali In sintesi, la calligrafia rappresenta molto più di una semplice forma di scrittura; è un’arte visiva che continua a evolversi, adattandosi alle esigenze e alle influenze del mondo moderno. Attraverso le tecniche avanzate discusse, abbiamo visto come ogni artista possa esplorare e personalizzare il proprio stile, creando opere uniche che raccontano una storia. L’importanza della calligrafia risiede non solo nella sua bellezza estetica, ma anche nella sua capacità di trasmettere emozioni e significati profondi. Guardando al futuro, è evidente che ci sono enormi opportunità per gli artisti interessati al disegno calligrafico. Le nuove generazioni di calligrafi stanno spingendo i confini, incorporando elementi di design grafico, arte digitale e persino tecnologie emergenti. Questo scambio dinamico tra tradizione e innovazione offre spunti illimitati per l’espressione creativa, invitando i praticanti a rimanere curiosi e aperti a nuove influenze. La calligrafia avrà certamente un ruolo significativo nei contesti artistici contemporanei, come dimostrano gli eventi, le mostre e i workshop che continuano a emergere. In aggiunta, il valore culturale della calligrafia non può essere sottovalutato. Essa rappresenta un patrimonio condiviso che unisce persone e culture, creando un dialogo attraverso la bellezza letteraria. L’arte della calligrafia ha il potere

Il Fumetto come Espressione dell’Arte Contemporanea

Storia del Fumetto: Dalle Origini all’Oggi Il fumetto, come forma di narrazione visiva, presenta una storia ricca e variegata che si estende per secoli. Le sue origini possono essere rintracciate in antiche civiltà, dove immagini e simboli venivano utilizzati per raccontare storie. Si possono osservare connessioni con artistiche manifestazioni come i geroglifici egiziani e i bassorilievi romani, che combinavano parole e immagini per comunicare contenuti narrativi. Tuttavia, il fumetto moderno emerge nel XIX secolo, con i giornali a strisce, che hanno iniziato a guadagnare popolarità in Europa e negli Stati Uniti. Le strisce comiche, come quelle di “The Yellow Kid” e “Little Nemo”, hanno segnato un importante passo avanti nella storia del fumetto, stabilendo un nuovo formato per la narrazione grafica. Allo stesso tempo, il fumetto d’avventura cominciava a fiorire, portando alla creazione di personaggi iconici che avrebbero conquistato il pubblico. Negli anni ’30 e ’40, il fumetto ha raggiunto la sua massima espansione, con la nascita dei supereroi. Serie come “Superman” e “Batman” hanno attirato l’attenzione delle masse, elevando il fumetto a un medium di grande influenza culturale. Con il passare dei decenni, il fumetto ha continuato a evolversi, rispondendo ai cambiamenti sociali e culturali del suo tempo. Negli anni ’60 e ’70, la narrativa dei fumetti ha iniziato a trattare temi più complessi e sfumati, con opere che richiamavano questioni sociali e politiche. La transizione verso le graphic novel ha segnato una nuova era, permettendo agli autori di esplorare in profondità le emozioni e le esperienze umane. Oggi, il fumetto è riconosciuto non solo come una forma popolare di intrattenimento, ma anche come un’importante espressione artistica, guadagnandosi un posto accanto ad altre discipline artistiche. Questo percorso di evoluzione riflette l’adattamento continuo del fumetto alle esigenze e alle aspettative della società contemporanea. Il Fumetto nell’Arte Contemporanea Il fumetto, spesso considerato un medium di intrattenimento, ha guadagnato una posizione rappresentativa nell’ambito dell’arte contemporanea. Negli ultimi decenni, numerosi artisti hanno iniziato ad adottare le tecniche grafiche e narrative proprie del fumetto per esplorare una vasta gamma di temi, da quelli sociali a questioni politiche e personali. Questa evoluzione ha portato a una maggiore riconoscibilità e legittimazione del fumetto come forma artistica, sia in contesti galleristici che museali. Artisti come Roy Lichtenstein e Keith Haring hanno già aperto la strada utilizzando stili e formati tipici del fumetto, rendendo queste pratiche una componente essenziale della loro opera. Lichtenstein, in particolare, ha trasformato la cultura pop in arte alta attraverso l’uso di tavole a fumetti, enfatizzando il valore estetico e narrativo dell’immagine. Le sue opere non solo riflettono il medium del fumetto, ma ne amplificano il messaggio, spesso interpretando situazioni quotidiane che sfidano le convenzioni sociali. Al giorno d’oggi, il fumetto viene impiegato come strumento per trattare questioni contemporanee. Artisti come Marjane Satrapi e Art Spiegelman utilizzano la narrazione a fumetti per affrontare tematiche complesse come l’identità culturale e la memoria storica. Le loro opere dimostrano come il fumetto possa fornire una piattaforma per il racconto di esperienze personali e collettive, creando un dialogo tra l’artista e il pubblico. Inoltre, molte di queste opere arricchiscono le esposizioni nei musei, dove la fusione di arte visiva e narrativa consente una comprensione più profonda dei messaggi trasmessi. In questo modo, il fumetto non solo arricchisce il panorama dell’arte contemporanea, ma rappresenta anche una forma di espressione accessibile e coinvolgente, capace di sfidare le frontiere tradizionali tra arte e comunicazione visiva. Fumetti e Culture Pop: Un Linguaggio Universale I fumetti, come forma d’arte, hanno da tempo trovato un posto nell’ambito della cultura popolare, apparendo non solo sulle pagine di riviste e graphic novels, ma anche su piattaforme digitali e social media. La loro capacità di comunicare messaggi complessi attraverso immagini e testi brevi ha reso i fumetti un linguaggio universale, capace di raggiungere un pubblico eterogeneo. Grazie al loro formato accessibile, i fumetti riescono ad attrarre lettori di diverse età, culture e background, facilitando un’interazione culturale che trascende le barriere linguistiche. I fumetti non riflettono soltanto le tendenze sociali attuali, ma le influenzano anche. Attraverso personaggi e storie, affrontano temi universali, come l’identità, l’ingiustizia sociale, e le relazioni interpersonali. Le narrazioni racchiudono dentro di sé i valori e le norme di una società in continuo mutamento, diventando specchi di realtà che invitano alla riflessione. In questo modo, i fumetti non sono un semplice intrattenimento, ma strumenti di cambiamento sociale e culturale, capaci di stimolare discussioni su questioni importanti. Negli ultimi anni, l’avvento dei fumetti digitali ha ulteriormente amplificato la loro portata. Le piattaforme social media hanno offerto un nuovo spazio per la diffusione di webcomics e graphic novels, raggiungendo un pubblico globale. La facilità con cui questi contenuti possono essere condivisi online ha permesso la creazione di comunità di lettori e appassionati, facilitando un dialogo più diretto tra autori e consumatori. Ciò ha contribuito a democratizzare l’arte del fumetto, rendendola più accessibile e diversificata, e ampliando le storie raccontate. Il Futuro del Fumetto: Innovazioni e Tendenze Emergenti Il fumetto sta attraversando una fase di trasformazione significativa che sta modifcando il modo in cui le storie vengono raccontate e ricevute dai lettori. Tra le innovazioni più promettenti vi è l’integrazione della realtà aumentata, che arricchisce l’esperienza di lettura mediante elementi interattivi che possono essere attivati attraverso dispositivi mobili. Questa tecnologia permette ai lettori di vedere personaggi e ambientazioni prendere vita in modi precedentemente inimmaginabili, offrendo così un’interazione più profonda con il contenuto. I fumetti interattivi, attraverso cui i lettori possono influenzare il corso della narrativa, stanno conquistando terreno, creando un ponte tra il tradizionale e il moderno. Un’altra tendenza emergente è rappresentata dalla crescente diversità dei narratori e delle storie nel panorama fumettistico. La comunità di fumettisti si sta ampliando per includere una gamma più ampia di voci provenienti da culture e contesti diversi, arricchendo il settore con nuove prospettive e stili artistici. Questa diversità non solo amplia l’audience dei lettori, ma contribuisce anche a rappresentare esperienze umane più autentiche e variegate. I lettori sono sempre più interessati a storie che riflettono il mondo contemporaneo, caratterizzato da

Fotografia e Ritratto Pittorico in un Intersezione di Storia e Arte

Il ritratto pittorico, una forma d’arte che ha segnato la storia della rappresentazione umana, si presenta come un mezzo espressivo per catturare non solo l’aspetto fisico, ma anche l’essenza del soggetto ritratto. La sua evoluzione ha attraversato varie epoche, dal Rinascimento fino all’epoca contemporanea, riflettendo le trasformazioni della società e le pratiche artistiche. Gli artisti, in diverse fasi storiche, hanno utilizzato il ritratto per enfatizzare il carattere, lo status sociale e le emozioni, rendendo ogni opera qualcosa di unico e significativo. Sin dai tempi antichi, il ritratto ha avuto un ruolo centrale nella cultura visiva, influenzando e rispecchiando le ideologie e le apparenze del periodo. Durante il Rinascimento, i ritratti divennero strumento di celebrazione della bellezza umana e del potere, con artisti come Leonardo da Vinci e Raffaello che hanno perfezionato la tecnica per rivelare la psicologia dei loro soggetti. Nelle epoche successive, le variazioni stilistiche hanno dato vita a ritratti più audaci e sperimentali, come nel caso delle opere di artists, i quali si sono allontanati dai canoni tradizionali per esprimere nuove visioni artistiche. Con l’avvento della fotografia nel XIX secolo, si è aperto un dibattito sull’autenticità e la rappresentazione nel campo del ritratto. La fotografia ha offerto un nuovo modo di catturare l’immagine e il carattere umano, ponendo interrogativi sul valore e sul significato del ritratto pittorico. Questo dialogo tra pittura e fotografia continua a svilupparsi, con gli artisti contemporanei che spesso si confrontano e intrecciano queste due forme d’arte. La storia del ritratto pittorico, quindi, non è solo un viaggio attraverso le tecniche e le estetiche, ma uno specchio delle complessità umane e della nostra cultura visiva nel suo insieme. La Storia del Ritratto e le sue Funzioni Il ritratto ha una lunga e complessa storia che attraversa diverse epoche e culture, rispecchiando i valori sociali e le pratiche artistiche di ogni periodo. Dall’antichità, i ritratti sono stati utilizzati per rappresentare non solo l’individuo ma anche le ideologie e le narrazioni collettive. Plinio il Vecchio, nel suo testo “Naturalis Historia”, ha delineato tre funzioni principali del ritratto: commemorativa, celebrativa e didattica. Ognuna di queste funzioni ha avuto un impatto significativo sull’evoluzione del genere e sul modo in cui viene percepito dal pubblico. La funzione commemorativa è tra le più antiche e significative. I ritratti venivano creati per onorare e ricordare figure importanti, sia che si trattasse di leader politici che di personaggi storici. Questa pratica si è evoluta nel tempo, influenzando le tecniche e i materiali usati dagli artisti. I romani, ad esempio, utilizzavano busti in marmo e statue per preservare la memoria dei loro antenati, contribuendo a costruire una narrativa e una storia familiare che potesse perdurare nel tempo. La funzione celebrativa, d’altra parte, si concentra sull’azione di esaltare le qualità e i successi di un individuo. Questo tipo di ritratto è spesso associato alla rappresentazione di monarchi e nobili, i cui ritratti erano elaborati per enfatizzarne l’autorità e il prestigio. Durante il Rinascimento, artisti come Raffaello e Tiziano hanno saputo catturare l’essenza della nobiltà attraverso composizioni ricche e dettagliate, esaltando il soggetto attraverso l’uso di luce e colore. Infine, la funzione didattica del ritratto implica un processo di insegnamento e trasmissione di valori attraverso l’immagine. I ritratti, in questo contesto, diventano veicoli per la diffusione di ideologie e modelli comportamentali, permettendo al pubblico di apprendere dall’esemplarità dei soggetti rappresentati. Con il passare del tempo, queste tre funzioni continuano a intersecarsi, influenzando non solo le pratiche artistiche ma anche la percezione critica del ritratto nella società contemporanea. La Trasformazione del Ritratto nei Secoli La concezione del ritratto ha subito notevoli evoluzioni dal Quattrocento al Seicento, riflettendo cambiamenti significativi nei valori culturali, sociali e artistici dell’epoca. Inizialmente, i ritratti erano pratiche strettamente realistiche, dove l’abilità dell’artista era impiegata per catturare ogni dettaglio fisico del soggetto. Questo approccio, che si affermò durante il Rinascimento, mirava a rappresentare la fisiognomica in modo preciso, enfatizzando l’individualità e la nobiltà del modello. I ritratti rinascimentali, quindi, erano non solo espressioni artistiche, ma anche manifestazioni di status sociale e prestigio. Con il passare dei decenni e l’influenza delle correnti artistiche emergenti, il Seicento portò a una concezione più complessa del ritratto. Gli artisti iniziarono a esplorare l’interazione tra il soggetto e il suo ambiente, cercando di trasmettere non solo l’aspetto esteriore ma anche l’intuizione interiore del modello. Si sviluppò così un rapporto nuovo tra il ritrattista e il ritratto, dove l’artista si lasciava guidare da una visione personale, incorporando elementi di astrazione. Questi cambiamenti si possono osservare nei ritratti barocchi, dove il chiaroscuro e la composizione drammatica aumentavano l’intensità emotiva delle opere. La transizione da un ritratto puramente realistico a uno più espressivo ha permesso una libertà creativa senza precedenti. Si è visto un abbandono dell’idea che il ritratto dovesse essere una mera copia della realtà esteriore, spostando l’attenzione verso un’esperienza visiva complessa e raffinata. Questa evoluzione del ritratto non solo ha aperto nuove possibilità per la rappresentazione artistica, ma ha anche contribuito a formare la percezione del soggetto stesso come entità non solo fisica, ma anche psicologica e spirituale. Mediante queste trasformazioni, il ritratto ha iniziato a riflettere in modo più profondo l’essenza dell’umanità, integrando aspetti estetici e concettuali. Il Ritratto come Genere Pittorico Autonomo Nel corso del Seicento, il ritratto cominciò a svilupparsi come un genere pittorico autonomo, distinto da altre forme artistiche come la natura morta o la scena storica. Sebbene inizialmente il ritratto fosse considerato inferiore rispetto a questi generi più prestigiosi, nel corso del tempo ha guadagnato un’importanza crescente nel panorama dell’arte. Questo periodo storico segnò un cambiamento significativo nella percezione dell’individuo, evidenziando la necessità di rappresentare l’identità personale e la soggettività attraverso l’arte. Le opere di artisti come Rembrandt e Van Dyck hanno contribuito a rafforzare il posizionamento del ritratto come un mezzo per esplorare l’anima e le emozioni dei soggetti ritratti. Il ritratto non si limitava più a rappresentare un’immagine idealizzata, ma iniziava a catturare le sfumature della personalità, l’umore e la peculiarità del soggetto. Questo shift verso la personalizzazione portò a una maggiore

Addio a Luca Beatrice: Un Grande Critico d’Arte Scomparso Prematuramente

La Triste Notizia La recente scomparsa di Luca Beatrice ha scosso profondamente il mondo dell’arte e della cultura in Italia. Il rinomato critico d’arte è deceduto prematuramente a Torino, un evento che ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama artistico nazionale. Beatrice era conosciuto per la sua acutezza analitica e per la sua capacità di valorizzare il lavoro di artisti emergenti, contribuendo a definire la scena contemporanea. La sua morte è avvenuta in circostanze tragiche e inaspettate; il critico si era recentemente trovato coinvolto in un incidente che non gli ha dato scampo, spegnendo così una voce fondamentale per il critico d’arte italiano. Luca Beatrice era più di un semplice critico; era un punto di riferimento per artisti, curatori e appassionati d’arte. La sua formazione accademica e la passione per l’arte lo hanno portato a pubblicare numerosi articoli e saggi, in cui svolgeva una valutazione approfondita delle opere e delle tendenze del panorama artistico contemporaneo. Il suo approccio innovativo e la sua comprensione del contesto culturale italiano lo hanno reso un esperto rispettato e ammirato. Inoltre, il suo impegno nella promozione dell’arte visiva manifatturata in Italia ha avuto un impatto significativo. La sua recente serie di interviste con artisti emergenti ha messo in luce molti talenti, permettendo loro di ottenere visibilità e riconoscimento. La scomparsa di Luca Beatrice rappresenta non solo una perdita personale per coloro che lo conoscevano, ma anche un grave colpo per l’intero settore dell’arte. La sua visione e l’intuizione culturale mancheranno profondamente e lasciare un’eredità di riflessione e contemplazione sull’arte contemporanea italiana che continuerà ad essere apprezzata nel tempo. La Vita e la Formazione di Luca Beatrice Luca Beatrice è nato a Torino, una città ricca di storia e cultura, il [data di nascita]. Cresciuto in un ambiente stimolante, ha sviluppato sin da giovane una profonda passione per l’arte e la cultura visiva. La sua formazione educativa ha avuto inizio presso istituti locali, dove ha potuto esplorare vari campi artistici e culturali. Questa base culturale è stata fondamentale nel suo successivo percorso accademico, specializzandosi in storia del cinema e storia dell’arte. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, Beatrice si è iscritto all’Università di Torino, dove ha approfondito lo studio delle avanguardie storiche, un tema che sarebbe rimasto centrale nel suo lavoro successivo. La sua tesi di laurea, che trattava le innovazioni artistiche del Novecento, gli ha permesso di coniugare il suo amore per il cinema e l’arte visiva, avviando un percorso che lo avrebbe portato a diventare un critico rispettato. Durante questi anni formativi, ha avuto l’opportunità di entrare in contatto con artisti, critici e storici dell’arte, contribuendo così al suo sviluppo professionale. Il crescente interesse di Beatrice per le avanguardie storiche si è tradotto in un’attività di ricerca e pubblicazione che ha acquisito attenzione sia in ambito accademico che nel panorama culturale italiano. Le sue conferenze e i suoi articoli non solo riflettevano una cerchia di conoscenze in continua espansione, ma evidenziavano anche un approccio critico e originale nei confronti delle opere analizzate. Questa passione non si è limitata alla teoria, poiché Beatrice ha dedicato la sua vita a promuovere l’arte contemporanea, dimostrando come il suo background abbia influenzato fortemente le sue valutazioni critiche. Luca Beatrice ha lasciato un segno indelebile nel panorama della critica d’arte, un percorso tanto accademico quanto artistico che ha saputo intrecciare con maestria. Carriera e Attività di Critico d’Arte Luca Beatrice ha avuto una carriera notevole come critico d’arte, durante la quale ha lasciato un’impronta significativa nel panorama artistico contemporaneo. La sua passione per l’arte è emersa fin dall’inizio della sua vita professionale, grazie a una scrittura incisiva e una profonda comprensione delle dinamiche artistiche e culturali. Beatrice ha collaborato con riviste numerose e prestigiose, tra cui Flash Art, dove le sue riflessioni e critiche hanno trovato un’ampia audience. Attraverso queste pubblicazioni, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con artisti emergenti e affermati, contribuendo al dialogo sulle nuove tendenze dell’arte. Il suo approccio alla critica era caratterizzato da una fusione di analisi accademica e una narrazione appassionata, che permetteva ai lettori di comprendere non solo l’opera d’arte in sé, ma anche il contesto in cui era nata. La scrittura di Beatrice mostrava una straordinaria capacità di esplorare le emozioni e le idee dietro le opere, rendendole accessibili a un pubblico più vasto. Con una prosa avvincente e ben costruita, riuscì a comunicare le sue visioni in modo chiaro e coinvolgente, stimolando riflessioni e dibattiti all’interno della comunità artistica. La sua ricerca artistica non si limitava solo alla scrittura, ma si estendeva anche alla curatela di mostre e all’organizzazione di eventi culturali, dove continuava a promuovere artisti e pratiche artistiche innovative. La carriera di Luca Beatrice è stata una testimonianza di impegno e dedizione al mondo dell’arte, e i suoi contributi continueranno a influenzare le future generazioni di critici e appassionati d’arte. La sua capacità di sperimentare e innovare ha fatto sì che il suo lavoro rimanesse rilevante e rispettato nel panorama critico contemporaneo. Luca Beatrice come Insegnante Luca Beatrice ha lasciato un’impronta indelebile nel campo dell’insegnamento della storia dell’arte, ricoprendo ruoli di docente in diverse istituzioni accademiche italiane. La sua carriera docente ha abbracciato vari aspetti della storia dell’arte, dalla critica all’analisi di opere d’arte. La passione di Beatrice per la didattica era evidente e si rifletteva nel modo in cui sapeva coinvolgere i suoi studenti. Era noto per il suo approccio innovativo e appassionato, che permetteva agli studenti di esplorare le complessità dell’arte in maniera critica e creativa. Beatrice ha sempre incoraggiato un dialogo aperto e stimolante in aula, trattando la storia dell’arte come un campo dinamico piuttosto che una mera sequenza di stili o eventi. Questo approccio ha non solo sviluppato le competenze critiche dei suoi studenti, ma ha anche ispirato in loro un amore duraturo per l’arte. Le sue lezioni non si limitavano a trasmettere conoscenze, ma cercavano di formare pensatori indipendenti capaci di contestualizzare e analizzare opere d’arte con una visione critica. Durante il suo percorso accademico, Beatrice ha avuto un impatto significativo su molti