Jago e Caravaggio all’Ambrosiana: quando la frutta marcisce in armi A Milano, tra le teche silenziose della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, si consuma un dialogo feroce tra due epoche, due linguaggi, due visioni della caducità: da una parte la Canestra di frutta di Caravaggio, paradigma del naturalismo barocco, e dall’altra Natura morta, la scultura in marmo di Jago che sostituisce mele e fichi con pistole, mitragliatrici, fucili. Il confronto non è solo estetico. È esistenziale. Jacopo Cardillo, in arte Jago, si appropria di un’immagine familiare per compiere un gesto radicale: trasformare la metafora della vita che appassisce in quella della morte che prolifera. E lo fa nel modo più potente che l’arte conosca: spiazzando, forzando il linguaggio della tradizione per raccontare il presente con strumenti antichi. Il marmo, materiale nobile e immortale, non celebra più la gloria, ma denuncia una fragilità fatta di violenza strutturale e serialità produttiva. Nel cesto di Jago non c’è più il frutto maturo, carico di dolcezza e destino, ma l’oggetto meccanico creato per uccidere, replicato all’infinito come un prodotto da scaffale. È una natura morta 2.0, dove la “morte” non è più processo biologico, ma atto industriale, strategico, sistemico. Ogni arma scolpita porta con sé non solo il suo potenziale distruttivo, ma il peso di una storia collettiva che ha smarrito il senso del limite. Caravaggio, nel Seicento, mostrava frutti imperfetti, bucati, appassiti, e ne faceva metafora del tempo e della vanitas. Jago, nel XXI secolo, prende quella vanitas e la rovescia: oggi il “frutto” del nostro tempo non è solo fragile, ma attivamente distruttivo. È una natura che non marcisce, ma spara. Non decade, ma si arma. Come afferma lo stesso artista: “Il frutto del nostro tempo non è più la vita, ma la distruzione.” Parole dure. Ma necessarie. E proprio perché scolpite nel marmo, si caricano di peso etico e storico. Non sono slogan, ma incisioni nella memoria. Il gesto scultoreo di Jago è paradossale: fissa per sempre ciò che dovremmo fugare, eternizza l’effimero per renderlo intollerabile. La mostra “Jago e Caravaggio: due sguardi sulla caducità della vita”, a cura di Maria Teresa Benedetti e realizzata con Arthemisia, è allora molto più di un omaggio. È una sfida intellettuale e civile, un invito a guardare dentro al nostro tempo con lo stesso sguardo che Caravaggio rivolgeva ai suoi frutti: senza filtro, senza idealizzazione, senza pietà. La Biblioteca Ambrosiana si conferma così spazio privilegiato per l’incontro tra memoria e coscienza critica. Dove la bellezza – antica o contemporanea – non consola, ma interroga.

TRACCE RIFLESSE

In TRACCE RIFLESSE, l’artista elabora un sofisticato sistema visivo basato sulla duplicazione e sull’intreccio materico, restituendo allo spettatore un’immagine che si situa tra introspezione e dissolvenza. Il soggetto, una figura femminile ripetuta specularmente, compare con gli occhi chiusi, assorta, come immersa in uno spazio di pensiero o in una memoria che non appartiene più interamente al presente. Le due presenze, identiche ma sfalsate, sembrano costituire due versioni di un’unica identità in dialogo silenzioso: l’io e l’eco, la presenza e la sua proiezione mentale. Tale riflessione sull’identità trova ulteriore forza espressiva nella superficie dell’immagine, attraversata da una trama di elementi grafici e materici – segni, lacune, texture organiche – che evocano erosioni, sovrascritture e sedimentazioni del tempo. Il trattamento visivo, che unisce fotografia, disegno digitale e manipolazione testurale, dissolve i confini tra figura e sfondo, in una poetica della fusione. Il volto e il corpo della donna sembrano diventare parte integrante del muro che li ospita, come se la pelle potesse assorbire la storia del luogo, o viceversa, come se fosse il mondo a scriversi sulla pelle. L’utilizzo del bianco e nero accentua il carattere atemporale e onirico dell’opera, privandola di riferimenti realistici e restituendo invece una dimensione metafisica: la figura è viva, ma sospesa in un altrove che ci è vicino ma non accessibile. Tracce riflesse è, in definitiva, un’opera che mette in scena il ritratto dell’invisibile, quel volto interiore che si forma nei silenzi, nelle ferite e nelle sovrapposizioni del vivere.

“Identità in frantumi”

L’opera in questione di Di Gregorio presenta una forte componente gestuale e astratta, in cui convivono elementi grafici, pittorici e materici che evocano tanto la scrittura automatica quanto il linguaggio del corpo. La composizione si articola su un fondo prevalentemente bianco e grigio, attraversato da una densa massa nera a forma arcuata che domina la scena come un gesto primario, quasi un ideogramma privo di codice. Accanto, un elemento rosso vivo rompe l’equilibrio cromatico con forza espressiva, introducendo un punto di tensione visiva che catalizza lo sguardo. La figura – se di figura si può parlare – suggerisce vagamente una presenza antropomorfa, con una “testa” definita da un ovale composto da frammenti, trame grafiche e segni che ricordano calligrafie arcaiche o forme simboliche. Questo volto scomposto, disumanizzato, si configura come una maschera identitaria, forse emblema dell’alienazione contemporanea o della frammentazione del sé nell’era post-digitale. L’opera gioca consapevolmente tra astrazione lirica e decostruzione formale: i livelli di grigio sembrano stratificazioni di memoria, mentre le superfici frantumate e le tracce di spruzzi alludono a un’esplosione silenziosa, come se l’immagine fosse il risultato di un collasso interiore. Criticamente, potremmo leggere questo lavoro come una riflessione sulla perdita del centro, sull’impossibilità di stabilire un’identità univoca, sulla precarietà della figura umana nel caos visivo della contemporaneità. Ma c’è anche una tensione plastica, una forza compositiva che ricompone nel frammento una nuova unità espressiva. L’artista riesce a far convivere materia e vuoto, gesto e silenzio, in una dinamica che non risolve ma interroga, non descrive ma evoca. Un lavoro che si colloca idealmente tra l’informale europeo e la grafica giapponese contemporanea, con accenti di espressionismo astratto e minimalismo visivo. Un’opera che invita a un ascolto visivo profondo, dove ogni forma è eco e residuo di una tensione più vasta.

Lacrime sospese: metamorfosi dell’identità nell’era digitale

“Lacrime sospese: metamorfosi dell’identità nell’era digitale” Nel flusso costante delle immagini digitali, capita raramente di imbattersi in un’opera che, pur sfruttando il mezzo tecnologico, riesce a conservare intatta una forza visiva autenticamente poetica. L’opera qui analizzata — una composizione fotografica manipolata digitalmente — presenta il busto di una giovane donna in un’atmosfera straniante, quasi sospesa tra sogno e mutazione, realtà e frattura interiore. Il volto è abbassato, lo sguardo coperto da un nastro liquido, argentato, che pare sciogliersi o solidificarsi — un ambivalente gesto simbolico che rifiuta lo sguardo diretto ma non rinuncia all’intensità emotiva. Il corpo è immerso in uno spazio indeterminato, punteggiato da gocce, schizzi, crepe e materiali traslucidi: una pioggia artificiale che sembra piangere per lei, o da lei. Simbologia e interpretazione La benda sugli occhi non è solo ostacolo alla visione: diventa confine tra mondi, tra ciò che è percepibile e ciò che resta nell’ombra psichica. In questa scelta iconografica si può leggere una critica alla condizione contemporanea, in cui l’identità — soprattutto femminile — è costretta a rinegoziarsi tra visibilità imposta e necessità di raccoglimento interiore. Il volto è contratto in una smorfia contenuta, come se fosse in procinto di gridare ma trattenesse il fiato; la pelle della figura, cosparsa di gocce o imperfezioni digitali, sembra reagire a uno stato climatico o emotivo esterno, in un’osmosi tra dentro e fuori. Tecnica e atmosfera La qualità dell’immagine unisce realismo fotografico e manipolazione pittorica. L’artista mescola con sapienza texture liquide, fratture grafiche e luci opache, creando una tensione visiva che non si risolve mai in un’estetica “comoda” o semplicemente bella. Le ali che paiono dispiegarsi dietro la testa — lembi di carta bagnata, forse, o residui di materia — danno alla figura una qualità angelica rovesciata: non si libra, ma cade, trattenuta a terra da un dolore silenzioso. L’identità come battaglia interiore Ciò che colpisce è l’assenza di qualsiasi contesto ambientale riconoscibile. La figura fluttua in uno spazio astratto, a metà tra una parete macchiata e un cielo distorto. Questo non-luogo rende universale la condizione rappresentata: una riflessione sull’identità come territorio di lotta, stratificato, vulnerabile. L’artista pare dirci che oggi non si è più “qualcuno”, ma una tensione costante tra ciò che si è, ciò che si mostra, e ciò che ci è stato imposto. Conclusione Quest’opera digitale non è un semplice ritratto estetizzante: è una denuncia lirica e potente del peso emotivo che grava su chi cerca di affermarsi in un mondo frammentato, rumoroso e iper-visivo. Con elementi visivi minimali ma intensi, l’artista riesce a evocare una condizione esistenziale profonda: quella di chi si sente visto ma non guardato, di chi è immerso in un universo pieno di stimoli ma privo di ascolto autentico. Un possibile titolo per l’opera? “Blind Rain” – pioggia cieca, pianto silenzioso, identità che si scioglie nella materia digitale del presente.

Luciano Di Gregorio, Fragilità dell’arte, digitale su tela

Luciano Di Gregorio, Fragilità dell’arte, digitale su tela In Fragilità dell’arte, Luciano Di Gregorio offre un’immagine di forte impatto visivo ed emotivo, costruita su un elegante equilibrio di caos e delicatezza. Il cavallo, chiaro richiamo al mito del cavallo di Troia, si configura qui non come veicolo di conquista, ma come simbolo della vulnerabilità intrinseca dell’arte stessa. La figura equina, realizzata in tonalità monocromatiche su fondo marmoreo screziato, è attraversata da una trama vivace di piume spezzate, schegge rosse incandescenti e dettagli naturalistici – frutti, foglie, piccoli animali – che emergono e si dissolvono nella materia del corpo. Il contrasto tra la severità delle linee strutturali e l’esplosione disordinata degli elementi naturali evoca la tensione tra forma e dissoluzione, tra permanenza e caducità. Le ferite che sembrano lacerare la sagoma del cavallo, accentuate da schizzi rossi, trasmettono una sensazione di lotta interna: la bellezza, suggerisce Di Gregorio, è fragile non solo fisicamente, ma concettualmente, continuamente esposta a forze distruttive. L’uso digitale permette all’autore di stratificare il linguaggio visivo in modo sottile ma complesso: la precisione grafica convive con l’imprevedibilità organica, ricordandoci che anche le opere d’arte, apparentemente eterne, sono soggette all’erosione del tempo e della società. In definitiva, Fragilità dell’arte è un’opera intensa, che non si limita a una rappresentazione estetica ma invita alla riflessione: sull’effimero, sulla memoria culturale, e sulla responsabilità di preservare ciò che è bello e fragile. ⸻

Nel silenzio della materia. La pittura di Pipani tra stratificazione e distanza

Nel silenzio della materia. La pittura di Pipani tra stratificazione e distanza La pittura di Pipani si muove lungo i margini del visibile, là dove il gesto diventa traccia e il colore memoria. Le sue opere non cercano la rappresentazione, ma piuttosto l’evocazione, affidandosi a materiali che portano in sé un senso di fragilità e resistenza: garze, carte, pigmenti e resine si sovrappongono in una costruzione lenta e silenziosa della superficie. Ogni quadro è un campo stratificato, monocromo, spesso dominato da toni neutri o da un blu profondo, quasi archetipico. È proprio il blu egizio, presenza costante nella sua produzione recente, a diventare cifra poetica e concettuale del suo lavoro. Questo colore antico e al tempo stesso immaginifico rimanda a una “lontananza” non solo spaziale, ma anche mentale e spirituale. Una distanza che non separa, ma invita alla riflessione, all’ascolto di ciò che resta fuori dal frastuono dell’attualità. Nella mostra Über die Ferne, tenutasi a Milano nel 2024, Pipani ha esplicitamente messo in scena questa idea di altrove: uno spazio mentale che è insieme ritiro e apertura, memoria e attesa. Le superfici che l’artista compone sembrano custodire il tempo, inglobando segni, parole e tracce in un dialogo silenzioso con la luce e l’ombra. Non c’è narrazione, ma una tensione costante verso il senso. Ogni elemento è come sospeso, in bilico tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere. La materia, qui, non è mai muta: parla attraverso le sue fratture, i suoi spessori, i suoi assorbimenti. La pittura si fa pelle, reliquia, palinsesto. Pipani non dipinge immagini, ma condizioni interiori. Ogni opera è una soglia, un varco verso una dimensione contemplativa che interroga il nostro rapporto con il tempo, la presenza e la memoria. In un’epoca di velocità e saturazione visiva, la sua pratica pittorica propone un rallentamento necessario. Un invito a vedere — e sentire — altrimenti.

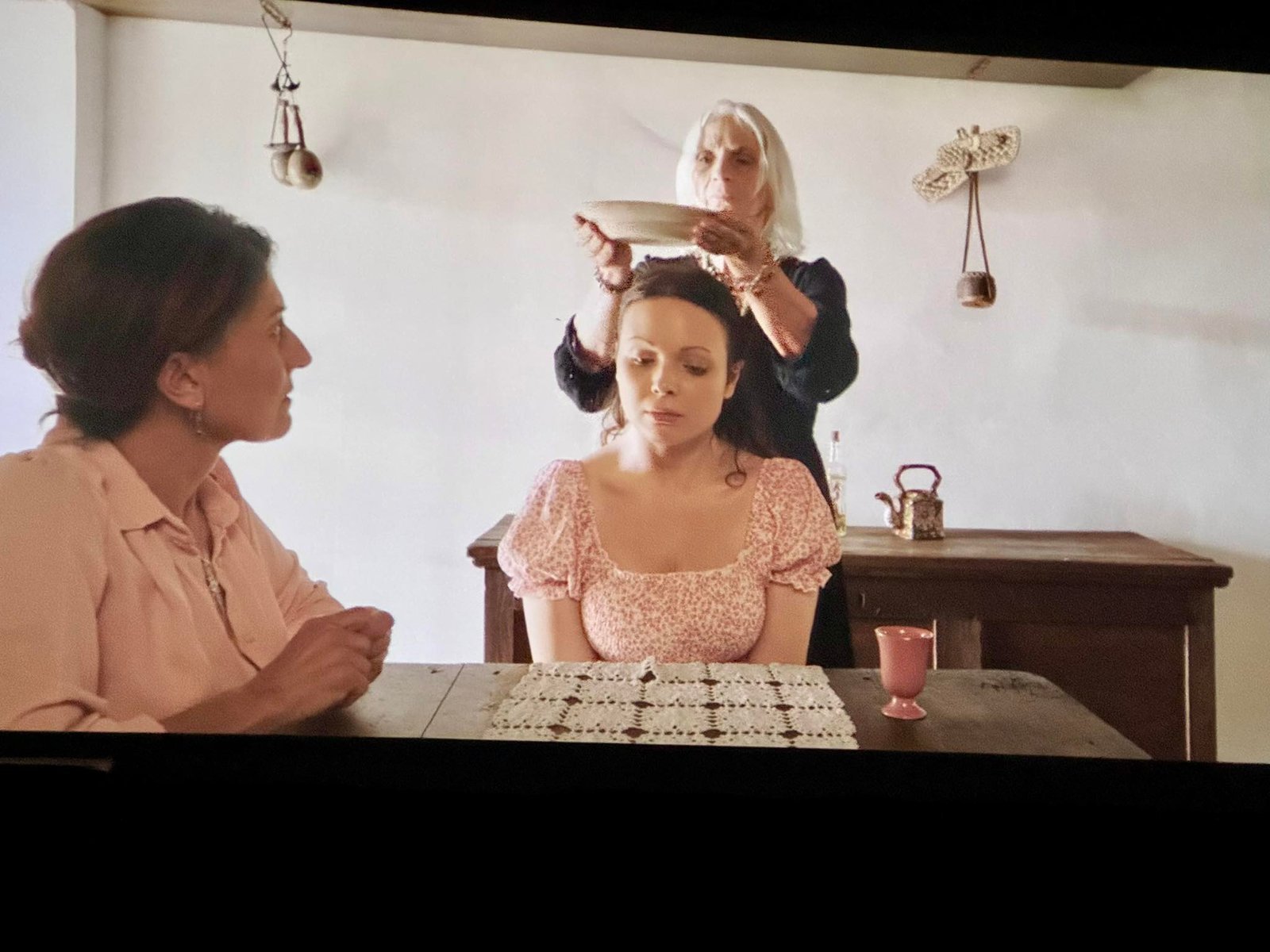

Dopo La Prima Al Cinema Su Un Racconto Abruzzese Di Andrea Malandra Su La Pietra Del Santo

Un Viaggio di Cinema e Territorio: Un Racconto Abruzzese Nel corso degli ultimi anni, il panorama del cinema indipendente ha visto nascere iniziative che uniscono la tradizione al linguaggio cinematografico, portando alla luce progetti che vanno ben oltre il mero intrattenimento. Tra questi, spicca un film che ha coinvolto attori, sceneggiatrici e artigiani del racconto visivo, tutti uniti dalla passione per il territorio abruzzese e dalla volontà di farlo conoscere attraverso un linguaggio unico e sensibile. Un Associazione a Prova di Tempo La storia di questo film inizia con un’associazione che, da decadi, si dedica a rassegne e progetti cinematografici. Un’associazione fatta di tante persone, dove ogni contributo arricchisce il progetto, facendo del film un’opera collettiva. Andrea guida con fermezza la direzione artistica; la sua firma registica è però affiancata dalla sensibilità e dall’apporto di figure chiave come Erminia Cardone e Gisella Rossini. In questo intreccio creativo si inserisce anche Maurizio di Zio, noto fotografo e direttore di fotografia, che ha saputo dare al film una veste visiva davvero impressionante.La natura collaborativa del progetto rappresenta un aspetto fondamentale: il lavoro di squadra traspare chiaramente nelle parole di chi ha partecipato alla sua realizzazione. Si parla di un viaggio non solo per i personaggi, ma per tutte le persone coinvolte, che hanno vissuto un’esperienza trasformativa e fortemente emigrata nei meandri della propria identità culturale e territoriale. Un Viaggio Emotivo e Sensoriale Alla base di questo film c’è un’idea molto ambiziosa: raccontare il territorio abruzzese non come un semplice sfondo, ma come un protagonista a sé stante. L’intento iniziale era quello di realizzare un’opera impressionista, ambientata all’aperto, abbracciando la vastità e la ricchezza dei paesaggi naturali, per portare sullo schermo la “pietra di San Paolo”, un rito tradizionale simbolo della cultura locale.Le interviste e le testimonianze degli attori sottolineano come il contatto con la terra e la natura abbia rappresentato un elemento centrale del processo creativo. Valeria Di Nenna, da lei stessa definita “nuovissima” nel campo, ha raccontato come leggere una sceneggiatura ricca di spunti e simbolismi l’abbia portata a voler affrontare un ruolo carico di significato, interpretando una figura complessa, con un mondo interiore immenso e misterioso. Daniela, al suo fianco, ha esaltato il percorso di trasformazione vissuto durante le riprese, un cammino che ha saputo far emergere non solo la forza dei protagonisti, ma anche la ricchezza emotiva del legame con il territorio.L’esperienza condivisa, descritta come un “viaggio” in cui madre e figlia si confrontano con le proprie emozioni e radici, ha offerto al cast e alla troupe uno spaccato di quella che può essere una rinascita personale. Il film si configura, dunque, come un’opera capace non soltanto di intrattenere, ma anche di educare e sensibilizzare lo spettatore verso tematiche attuali e fortemente radicate nella cultura locale. La Magia del Cinema e della Tradizione Il progetto è nato dalla volontà di coniugare l’arte del cinema con i valori della tradizione abruzzese, fondendo insieme realtà apparentemente distanti: il raccontare pagine di storia e cultura attraverso il linguaggio cinematografico e l’approfondimento delle trasformazioni interiori dei personaggi. La scelta di ambientare il film in piena natura, con riprese che catturano la bellezza della terra e la sua capacità di trasformare chi la vive, ha fatto sì che ogni inquadratura diventi un omaggio al paesaggio abruzzese.Il contatto continuo con la realtà locale, l’approfondimento delle tradizioni, e la presenza costante di elementi simbolici come la pietra, sono infatti parte integrante della narrazione. Il territorio diventa così un personaggio a sé, in grado di comunicare storie, leggende e verità profonde sulla vita e le radici delle persone che lo abitano. È il racconto di una terra “offerta”, che merita di essere conosciuta e apprezzata in tutte le sue sfumature, e di una cultura che, pur essendo antica, si rinnova attraverso l’arte e il cinema. Un Progetto che Trasforma Le parole degli interpreti sottolineano come il percorso fatto insieme al regista Andrea e alle sceneggiatrici abbia lasciato un segno indelebile in ciascuno di loro. La delicatezza con cui sono state affrontate tematiche complesse e attuali, la cura nella narrazione dei dettagli e la ricerca costante della bellezza, hanno reso questo film un viaggio di formazione e trasformazione non solo per i personaggi, ma anche per chi ha avuto l’onore di viverlo sul set.La passione e la determinazione di tutto il team hanno fatto sì che il film si imponesse come un’opera autentica, in cui l’innovazione si sposa in modo armonioso con la tradizione. La volontà di raccontare l’Abruzzo in tutta la sua meraviglia, utilizzando una modalità narrativa che coniuga modernità e cultura popolare, ha creato un prodotto artistico capace di parlare direttamente al cuore del pubblico. Conclusioni In conclusione, questo film è molto più di una semplice rassegna cinematografica: è un tributo alla bellezza del territorio abruzzese, un inno alla tradizione e una dichiarazione di intenti per un cinema che non teme di esplorare le profondità dell’animo umano. L’esperienza di lavorare insieme, ogni membro del team ha portato il proprio contributo unico, dando vita a un progetto corale che ha saputo trasformarsi in un viaggio emozionante e gravitante verso la scoperta di sé stessi e delle proprie radici culturali.Con questo progetto si è mostrato come il cinema possa essere uno strumento potente per raccontare storie che parlano di identità, trasformazione e continuità, affermando il messaggio che ogni territorio ha una storia da narrare e che, attraverso l’arte, tutte le voci possono trovare un luogo dove esprimersi. Un invito a conoscere, a esplorare e a lasciarsi toccare dalle radici profonde di una terra straordinaria.

Andrea Malandra e “La pietra del santo”: quando il cinema indipendente torna a parlare il linguaggio del mito

“La pietra del santo”: quando il cinema indipendente torna a parlare il linguaggio del mito C’è un cinema che non urla, non strilla in streaming, non insegue l’algoritmo. Ma che cammina con passo sicuro, esplora paesaggi dimenticati, scava nella memoria e nella terra. È il caso di La pietra del santo, il nuovo film di Andrea Malandra in anteprima mercoledì 9 aprile al Cineteatro Massimo di Pescara (ore 20.45, ingresso libero). Un’opera che sembra arrivare da un tempo altro, e forse proprio per questo necessaria. Prodotto da No hay banda e dalla Fondazione Pescarabruzzo, La pietra del santo è molto più di un film: è una dichiarazione d’intenti. È il quarto lungometraggio di un gruppo creativo che lavora da oltre vent’anni sul territorio abruzzese, e che continua a credere che il cinema possa ancora essere un gesto collettivo, radicato, artigianale. Un viaggio tra fede, natura e archetipi Scritto da Erminia Cardone e Gisella Orsini, con la fotografia di Maurizio Di Zio, il film racconta il viaggio avventuroso di una madre e una figlia alla ricerca di una pietra sacra dispersa tra i calanchi. Un oggetto magico, leggendario, che promette guarigione. Ma più che alla trama, La pietra del santo affida il suo incanto a una geografia interiore e simbolica: Casalincontrada, Atri, Abbateggio, Bucchianico, il Parco Lavino di Scafa diventano non luoghi mitici, attraversati da donne in cerca di senso, in un mondo in cui il sacro si mescola al contadino, la leggenda alla precarietà. Il risultato è una fiaba adulta, dura e poetica, che parla di fede, perdita, speranza, e di quella spiritualità contadina oggi più che mai attuale, proprio perché dimenticata. Una bellezza che non si può industrializzare Nel cast spiccano le prove intense di Valeria Di Menno e Daniela Chiavaroli, insieme a volti noti del teatro e del territorio come Patrizio Marchesani, Flavia Valoppi e gli attori dei Guardiani dell’Oca. Ma i veri protagonisti sono forse i luoghi, inquadrati con rispetto, lentezza, amore. Un’operazione quasi etnografica, sostenuta da enti come la Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri e il CedTerra di Casalincontrada, che fanno del film un’ode implicita al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Abruzzo. E in un momento in cui il cinema mainstream si uniforma su scala globale, questo film fa esattamente il contrario: si stringe alla sua terra, e da lì parla al mondo. Un regista che lavora tra videoarte e poesia Andrea Malandra è una figura appartata ma costante del panorama indipendente. In oltre vent’anni ha sperimentato con corti, videoarte, videoclip. La pietra del santo è il punto d’incontro di queste esperienze: un racconto che non teme l’ibridazione, che si nutre tanto della narrazione quanto della performance visiva. La proiezione sarà seguita da un dibattito con il cast e la troupe: un’occasione per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti cosa vuol dire oggi fare cinema fuori dai centri, con mezzi ridotti ma idee potenti.

Paul Critchley Con 91 Opere Al Museo Delle Genti D’Abruzzo Di Pescara – Inaugurazione Sabato 5 Aprile 2025 Alle ore 18:00

Paul Crickley espone al Museo delle Genti d’Abruzzo Di Pescara con una mostra di 91 quadri. Espone dal 5 aprile al 4 maggio del 2025. Da una ricerca, ho letto che qualcuno vicino a lui scrive: “Conoscendo un inglese in terra d’Abruzzo, sembra quasi l’incipit di un romanzo, un racconto di altri tempi: lo straniero che giunge in un borgo nascosto nell’entroterra abruzzese, a tu per tu con le montagne, lo sguardo rivolto a una valle che merita di essere contemplata. Parla un’altra lingua, porta con sé novità, ma si innamora di quei luoghi, vi mette radici e poco a poco si intreccia con il tessuto sociale del paese. Il borgo è Farindola, nell’entroterra pescarese. Lo straniero è Paul Critchley, pittore errante nato circa mezzo secolo fa a Rainford, con occhi vivaci, sguardo curioso e guance arrossate, come si addice a un buon inglese. Eppure, l’ospitalità con cui ti accoglie in casa sua sembra averla appresa direttamente dai suoi concittadini abruzzesi. Insieme alla signora Helen, mi guida nella sua dimora-atelier, uno spazio che è al tempo stesso studio, abitazione ed esposizione. Ogni stanza racconta una storia diversa, parla una lingua artistica unica, quella di Paul. Un artista che non accetta limiti né convenzioni, che svuota gli spazi per riempirli con le sue opere, cercando nuove dimensioni, sperimentando percorsi alternativi, sempre con ironia, sempre con uno sguardo dissacrante verso la realtà quotidiana. “ Paul Critchley è nato nel 1960 a Rainford, un piccolo villaggio situato nel Merseyside, Inghilterra. Crescendo in un contesto ricco di stimoli visivi e culturali, ha sviluppato un interesse precoce per l’arte. Durante la sua infanzia, le esperienze quotidiane e i paesaggi rurali che lo circondavano hanno contribuito a formare la sua percezione estetica. Critchley ha trovato nel disegno e nella pittura non solo un modo per esprimere la propria creatività, ma anche una via di fuga e un linguaggio personale attraverso il quale comunicare le sue emozioni e riflessioni. Completati gli studi primari, si è iscritto a una scuola d’arte, dove ha ricevuto una formazione formale e ha avuto l’opportunità di esplorare diversi mezzi espressivi, come la scultura e la ceramica. Questa inserzione nel mondo dell’arte si è rivelata fondamentale nel definire le sue aspirazioni professionali. Qui, ha incontrato sia mentori che compagni con idee diverse, il che ha ampliato la sua visione creativa e ha stimolato il suo spirito innovativo. L’interazione con artisti affermati e colleghi aspiranti ha offerto a Critchley una base solida e un’ampia prospettiva sulla realizzazione dell’arte visiva. Il suo percorso formativo lo ha anche avvicinato a diverse correnti artistiche, influenzando la sua futura produzione. Ha sviluppato un’identità artistica unica, fondata su un’interpretazione personale di temi classici e contemporanei, che si riflette nella sua opera. L’equilibrio tra tradizione e innovazione ha caratterizzato la sua carriera e continua a influenzare la sua espressione creativa. Attraverso le esperienze della sua giovinezza e gli incontri formativi, Paul Critchley ha forgiato non solo un’artista, ma un narratore visivo in grado di trasmettere la complessità dell’esperienza umana. Formazione presso il St. Helens College of Art La formazione artistica di Paul Critchley presso il St. Helens College of Art ha rappresentato un periodo cruciale nella sua evoluzione come artista. Durante gli anni trascorsi in questa istituzione, Critchley non solo ha acquisito competenze tecniche fondamentali, ma ha anche avuto l’opportunità di esplorare una vasta gamma di tecniche artistiche e di esprimere liberamente la sua creatività. Il curriculum del college era progettato per incoraggiare l’innovazione e l’esperimentazione, elementi che si riflettono chiaramente nel suo lavoro. Tra le tecniche esplorate da Critchley vi sono la pittura ad olio, l’incisione e la scultura, ognuna delle quali ha contribuito a formare la sua identità artistica unica. Questa varietà di esperienza ha permesso a Critchley di sviluppare un approccio eclettico all’arte, mescolando stili e influenze diverse per creare opere che catturano l’attenzione del pubblico. Il collegio ha anche fornito un ambiente stimolante in cui Critchley ha potuto interagire con compagni di studio, ognuno dei quali ha apportato nuove idee e prospettive che hanno arricchito il suo processo creativo. Inoltre, è importante menzionare l’impatto significativo avuto dai docenti del St. Helens College of Art. Questi professionisti non solo hanno trasmesso conoscenze tecniche, ma hanno anche offerto incoraggiamento e supporto, spingendo Critchley ad andare oltre i propri limiti. Le loro critiche costruttive e il loro approccio didattico hanno fornito a Critchley le basi necessarie per affrontare le sfide del mondo dell’arte contemporanea. In definitiva, il periodo trascorso al college ha giocato un ruolo fondamentale nell’affermazione del suo talento e nella definizione del suo stile distintivo. Carriera Artistica di Paul Critchley La carriera artistica di Paul Critchley è caratterizzata da una continua esplorazione e innovazione attraverso vari media. Critchley ha inizialmente acquisito notorietà nel campo della pittura, dove si è distinto per l’uso audace dei colori e delle tecniche miste. Le sue opere, spesso ispirate da esperienze personali e da temi universali, riflettono un profondo interessamento per l’interazione tra l’uomo e la natura. Nel corso degli anni, Critchley ha ampliato il suo repertorio artistico, integrando scultura e installazioni nel suo lavoro. Queste forme d’arte hanno permesso di esprimere concetti complessi, invitando il pubblico a riflettere su questioni esistenziali. Le sue installazioni, in particolare, sono state mostrate in importanti gallerie e musei, ricevendo riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Le mostre a cui ha partecipato includono eventi prestigiosi come la Biennale di Venezia e varie fiere d’arte contemporanea, dove la sua presenza si è rivelata fondamentale nel panorama artistico contemporaneo. Critchley è stato anche premiato con diverse borse di studio e riconoscimenti, che attestano il suo impegno e il suo contributo al mondo dell’arte. Il processo creativo di Paul Critchley è intriso di riflessione e sperimentazione. La sua ricerca sul significato di identità e appartenenza si traduce in opere evocative che utilizzano simbolismi e metafore visive. Tematiche ricorrenti, come il contrasto tra urbano e naturale, si intrecciano in un discorso coerente che invita gli spettatori a esplorare le loro percezioni. La sua capacità di toccare argomenti profondi

EDITORIALE DI SPAZIOARTE.NET

Negli ultimi giorni, il panorama politico italiano è stato scosso da una serie di eventi che hanno sollevato interrogativi sulla libertà di stampa e sul comportamento dei politici nei confronti dei giornalisti. Al centro della polemica c’è stato un attacco verbale da parte di Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia, nei confronti di un giornalista del Fatto Quotidiano. Questo episodio ha sollevato dubbi sulla capacità della destra al potere di dare lezioni di buona educazione e rispetto verso la stampa.Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, è stato criticato per aver espresso dispiacere per un errore commesso, sottolineando che i giornalisti non dovrebbero essere attaccati. Tuttavia, la questione è stata vista come un’arma di distrazione di massa da parte di Meloni e della stampa a lei vicina. Donzelli, a differenza di Prodi, è una figura di spicco all’interno di Fratelli d’Italia e ha attaccato un giornalista per aver scritto un libro critico sul partito. Questo comportamento è stato paragonato ad altri episodi di aggressione verso la stampa, come quello subito da un cronista della Stampa da parte di Casa Pound.La situazione è ulteriormente complicata dalle querele e dalle pressioni giudiziarie che i giornalisti affrontano quando indagano su questioni delicate. Bersani ha espresso preoccupazione per una deriva autoritaria in Italia, paragonandola a situazioni in Ungheria e negli Stati Uniti sotto Trump. La libertà di espressione è stata distorta per giustificare comportamenti incivili e offensivi, un concetto che Bersani ritiene debba essere demolito.In Italia, la destra è accusata di non avere soluzioni concrete per i problemi economici e sociali del paese, come la crisi industriale, le bollette elevate, il lavoro precario e un sistema fiscale ingiusto. Nonostante i numeri economici negativi, la propaganda continua a dipingere un quadro positivo, mentre la realtà mostra un aumento della povertà e una diminuzione del potere d’acquisto.A livello internazionale, l’Italia sembra aver perso la sua voce in politica estera, navigando senza una chiara direzione tra Europa e Stati Uniti. La mancanza di una posizione chiara su questioni come il conflitto israelo-palestinese è vista come un segno di debolezza. La propaganda e le menzogne sono diventate strumenti comuni nella comunicazione politica, sia in Italia che all’estero.Negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump è stata coinvolta in polemiche per la divulgazione di piani di guerra riservati, con attacchi personali contro giornalisti che hanno rivelato queste informazioni. Questo atteggiamento è stato adottato anche in Italia, dove la destra utilizza la propaganda per distorcere la realtà economica e sociale del paese.La situazione è aggravata dal controllo dei media da parte del governo e di interessi privati legati alla destra. La Rai è sotto il controllo della destra, mentre Mediaset e altri giornali sono influenzati da figure politiche. Questo crea un conflitto di interessi che limita la libertà di stampa e la pluralità delle informazioni.In conclusione, l’Italia si trova in un momento critico in cui la libertà di stampa è minacciata da attacchi politici e pressioni giudiziarie. La propaganda e le menzogne sono diventate strumenti comuni per distorcere la realtà, mentre la mancanza di una politica estera chiara e di soluzioni concrete ai problemi interni mette a rischio il futuro del paese. IL DIRETTORE di SPAZIOARTE.net