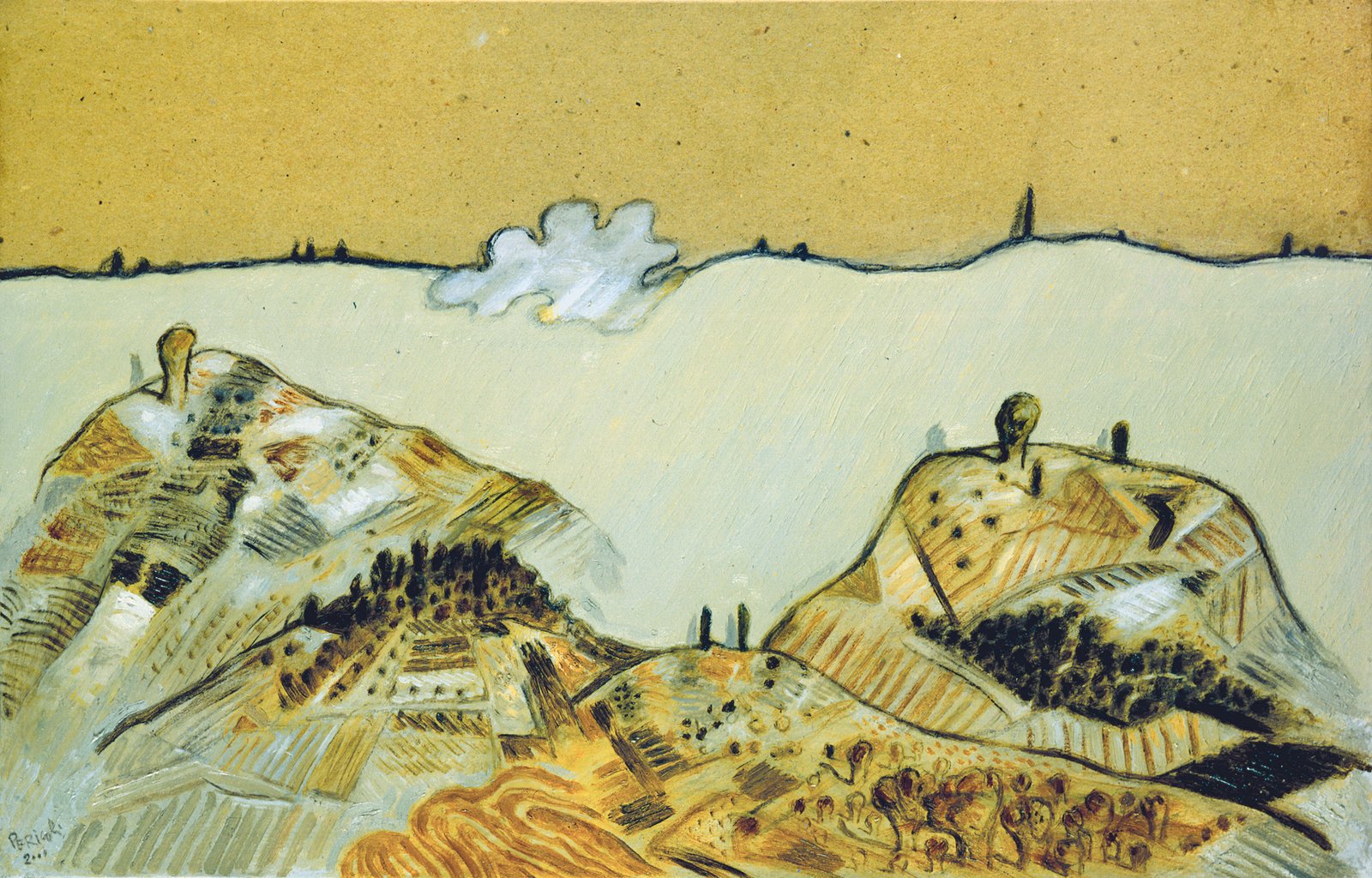

Dal 19 luglio al 9 novembre 2025, il Centro Studi Osvaldo Licini – Casa Museo Osvaldo Licini di Monte Vidon Corrado propone una mostra di straordinaria densità poetica e visiva: «Quel lontano mar, quei monti azzurri. Il Paesaggio di Osvaldo Licini e Tullio Pericoli», a cura di Nunzio Giustozzi e Daniela Simoni. Un’esposizione che non si limita al confronto formale tra due maestri, ma scava nelle radici profonde del paesaggio marchigiano come luogo dell’anima, come crocevia tra infinito e finito, come epifania di un’interiorità che si fa immagine. Una mostra-ponte tra tempo e linguaggi L’accostamento tra Licini e Pericoli è tutt’altro che arbitrario. Il primo, protagonista assoluto dell’arte italiana del Novecento, ha saputo trasformare la sua terra natale in metafora del pensiero e del sogno. Il secondo, raffinato interprete della forma e del segno, ha restituito nel tempo un paesaggio inquieto e meditativo, profondamente radicato nella materia visiva e nella memoria. Entrambi, pur con approcci diversi, si sono misurati con la dialettica tra reale e immaginario, tra natura osservata e paesaggio interiorizzato. Il paesaggio come luogo mentale Nel corpus esposto, Osvaldo Licini appare con quella sua consueta capacità di sublimare il dato visivo in esperienza visionaria. Il suo paesaggio non è mai mera trascrizione dell’osservazione, ma scena mentale, costruzione filosofica e lirica. La natura marchigiana – mai drammatica né spettacolare, ma civilmente misurata come scriveva Guido Piovene – diventa terreno fertile per sviluppare simboli, figure sospese, architetture dell’invisibile. I “Angeli ribelli”, le “Amalassunte”, emergono da colline lievi e cieli metafisici, custodendo un silenzio carico di domande. Per Tullio Pericoli, invece, il paesaggio è materia da dissezionare, da ascoltare e interpretare attraverso la linea, attraverso quel segno incisivo, nervoso e meditato che ne è cifra stilistica e poetica. Nelle opere selezionate – dalle più cupe e inquietanti degli anni Settanta fino alle vedute più luminose e aeree del decennio successivo – si avverte una tensione continua tra ordine e disordine, tra superficie e profondità. Le opere più recenti, in particolare, denunciano un paesaggio ormai ferito, quasi traumatico, nel quale l’artista si interroga sul rapporto tra uomo e ambiente, senza retorica ma con intensa consapevolezza. Il segno come legame profondo Il fil rouge che unisce Licini e Pericoli è il segno. Un elemento grafico e insieme concettuale che assume valore di pensiero, di traccia esistenziale. Per entrambi, il segno non è mai puramente estetico, ma è gesto di rivelazione, sintesi visiva di un mondo inafferrabile. In questo senso, la mostra non è solo un omaggio al paesaggio, ma una riflessione sul disegno come forma originaria del sentire. In linea con le ricerche portate avanti dal Centro Studi Licini, il “segno marchigiano” si configura così come elemento di identità artistica, profonda e non localistica. Conclusione «Quel lontano mar, quei monti azzurri» è una mostra che non si limita a esporre, ma invita a contemplare, a riflettere. Attraverso la forza silenziosa delle opere e l’equilibrio curatoriale del percorso, essa propone una ricognizione estetica ed emotiva di un paesaggio che è sì marchigiano, ma che diventa universale, archetipico, spirituale. Licini e Pericoli, ciascuno con la propria voce, ci ricordano che l’arte non descrive il mondo: lo reinventa, lo interroga, lo salva. Una mostra necessaria, che merita di essere vissuta con lentezza, con attenzione, con gratitudine.

IL PENSIERO GENERA LA MATERIA

IL PENSIERO GENERA LA MATERIA L’arte come ponte tra l’invisibile e il tangibile Due luoghi ricchi di storia, una sola visione potente: “IL PENSIERO GENERA LA MATERIA” è il nuovo e affascinante progetto espositivo promosso dall’Associazione P.A.E., un viaggio artistico itinerante che unisce l’intelletto alla materia, la riflessione al gesto, l’invisibile al visibile. Prima tappa: Castello De Sterlich di Nocciano (PE) 🗓 9 – 19 Agosto 2025 Il castello De Sterlich-Aliprandi domina il paese di Nocciano, in provincia di Pescara. Di proprietà del Comune di Nocciano e restaurato nel 1993, è attualmente la sede del Museo delle Arti.StoriaSituato tra le valli del Cigno, del Pescara e della Nora, la costruzione del castello si fa risalire all’anno Mille, con il primo nucleo costituito dal torrione poligonale, successivamente inglobato nell’attuale edificio.La storia del castello si lega comunque a quella della famiglia De Sterlich-Aliprandi, presente a Nocciano dal XV-XVI secolo, che ne rimase proprietaria fino alla metà del XX secolo e che ne trasformò l’aspetto da costruzione difensiva a residenza signorile.ArchitetturaIl castello ha una pianta irregolare con una struttura simile ad una doppia “L”. Al castello si accede tramite una larga rampa che conduce al portale principale, sormontato da un arco a tutto sesto. Accedendo al castello ci si trova di fronte ad un cortile pavimentato, aperto da un lato verso il giardino.Il piano nobile è caratterizzato da una loggia formata da tre arcate, con un’altra loggia ad otto arcate che si ritrova anche sulla parete esterna.Voci correlate Museo delle arti di Nocciano Seconda tappa: Ex Convento delle Clarisse, Caramanico Terme (PE) 🗓 23 – 31 Agosto 2025 L’ex Convento delle Clarisse di Caramanico Terme è un gioiello storico e culturale nato nel 1636 da una casa privata trasformata in monastero fortificato presso le mura del borgo . Situato in via San Maurizio 8, l’edificio fu sconsacrato e parzialmente distrutto da un terremoto nel XVIII secolo, ma conserva ancora oggi tracce della pianta originaria e delle difese (fuciliere e cannoniere) Questa rassegna unica indaga il misterioso e affascinante rapporto tra pensiero e materia nell’arte contemporanea. Qual è la forza che trasforma un’idea in opera d’arte? Come si fa materia un’intuizione? Le opere in mostra saranno la risposta a queste domande, offrendo uno spazio di contemplazione e stupore. Il percorso espositivo parte dall’antico – quando l’arte era strumento celebrativo, simbolico, devozionale – per arrivare al contemporaneo, dove il gesto artistico si fa atto introspettivo, sociale, spesso rivoluzionario. In questa narrazione, l’arte diventa veicolo di connessione tra mente, materia e umanità. Materia pensata, emozione plasmata In mostra, le opere di oltre 60 artisti selezionati per la loro capacità di trasformare idee, emozioni e visioni in forme concrete, toccanti, vive. Ogni creazione racconta un universo, una spinta interiore, un’esigenza di comunicare. Artisti partecipanti al premio: Jule Amorosi, Teresa Annibali, Luciano Astolfi, Annie Brighton, Teodosio Campanelli, Maria Teresa Castellani, Paola Celi, Gian Mario Celli, Annalisa Cerio, Monica Chiavarini, Domenico Chiola, Daniela Ciarrocchi, Lorenzo Cipolletti, Giuseppe Cipollone, Luciano Costantini, Patrizia D’Andrea, Rossana De Luca, Alfredo Di Bacco, Yuri Di Blasio, Angela Di Giovannantonio, Luciano Di Gregorio, Massimiliano Di Mattia Mattyo, Lucia Di Miceli, Paolo Di Nozzi, Annalisa Faieta, FANVEL – Marco & Sara Fattori, Matteo Fusco, Walter Giancola, Marilu’ Giannantonio, Sergio Guerrini, Fausto Leonio, Andrea Malandra, Saverio Magno, Francesco Mehagnoul, Giancarlo Micaroni, Antonio Perilli, Carina Pieroni, Giorgio Piunti, Piet Postema, Ravel, Catia Rea, Lucia Ruggieri, Silviano Scardecchia, Pio Serafini, Rocco Simoncini, Danilo Susi, Giuseppe Tanzi, Tiziano Aldo Tiberii, Francesca Toro, Loriana Valentini, Caterina Ventimiglia, Tiziano Viani. Gruppo EARTH: Alfredo Celli, Giancarlo Costanzo, Fabrizio Mariani Artisti ospiti: Antonio Cimino, Mario Costantini, Giuliano Cotellessa, Nino De Luca, Silvio Formichetti, Alberto Gallingani, Cleonice Gioia, Ettore Le Donne, Gerardo Lizza, Enrico Manera “IL PENSIERO GENERA LA MATERIA” non è soltanto una mostra, ma un’esperienza: un invito a fermarsi, osservare e riflettere sul potere creativo della mente umana, capace di trasformare il pensiero in arte, e l’arte in cambiamento. Ti aspettiamo per un incontro con l’anima dell’arte. Perché ogni opera nasce da un pensiero. E ogni pensiero, se accolto, può diventare materia.

Tina Modotti: Una Vita tra Fotografia e Rivoluzione in Mostra a Roma

Fino al 21 settembre, il Museo di Roma in Trastevere ospita Tina Modotti. Donna, Fotografa, Militante. Una vita fra due Mondi, una mostra intensa e compatta dedicata a una delle figure più affascinanti del Novecento. Fotografa, attrice e attivista, Tina Modotti ha attraversato il secolo con passo rapido e deciso, lasciando un’impronta che oggi riemerge in tutta la sua potenza. Curata dall’associazione Storia e Memoria Aps in collaborazione con istituzioni italiane e messicane, l’esposizione ripercorre il breve ma folgorante cammino dell’artista friulana, nata a Udine nel 1896 e morta improvvisamente a Città del Messico nel 1942, in circostanze ancora oggi controverse. Oltre 60 tra fotografie, lettere e documenti illustrano il viaggio umano e artistico della Modotti: dagli inizi negli Stati Uniti come operaia e attrice, all’incontro decisivo con Edward Weston e l’approdo in Messico, dove l’arte fotografica si intreccia all’impegno politico. I suoi scatti – ritratti di lavoratori, nature morte, donne indigene – raccontano un’estetica essenziale, profondamente legata alla giustizia sociale. Modotti fu anche militante comunista, vicina a figure come Frida Kahlo, Diego Rivera e Siqueiros. Partecipò attivamente alla Guerra Civile Spagnola e, fino alla fine, visse tra arte, ideali e lotte. La mostra ne restituisce il volto sfaccettato: fragile e coraggioso, idealista e concreto, privato e pubblico. Un’occasione preziosa per riscoprire una figura chiave della fotografia del XX secolo, ponte tra due mondi – Italia e Messico – e testimone profonda di un’epoca di grandi trasformazioni.

LE TRE CHIAVI

di Luciano Di Gregorio da RITRATTO INUSUALE Questa immagine, che richiama chiaramente lo stile pittorico fiammingo del XVII secolo per composizione, luce e resa materica, è un esempio di ritratto allegorico in cui il simbolismo occupa un ruolo centrale. L’elemento più potente dell’opera è senza dubbio il trittico di chiavi che incorniciano il volto della figura femminile: due ai lati, una al centro, poggiata come una corona o una reliquia sacra. Analisi simbolica delle tre chiavi: Le chiavi, per tradizione iconografica, sono simbolo di potere, conoscenza e accesso. Collocate in questo modo, suggeriscono una dimensione quasi sacrale: la chiave centrale, dalla forma a cuore, assume un valore spirituale o amoroso, come se aprisse non solo porte fisiche ma anche quelle dell’anima. È interessante notare come questa chiave formi una sorta di aureola stilizzata sopra la testa, suggerendo santità, saggezza o elezione. Le due chiavi laterali invece ricordano bilanciamento e dualità: potrebbero rappresentare il contrasto tra ciò che è nascosto e ciò che è rivelato, tra mente e corpo, o tra passato e futuro. Aspetto compositivo: Il modo in cui la donna è raffigurata — in posa frontale, con le mani congiunte e lo sguardo diretto — richiama i ritratti rinascimentali e barocchi di figure nobili o religiose. L’uso della luce caravaggesca, che illumina il volto e le mani mentre tutto il resto si perde in uno sfondo scuro, amplifica la sacralità della scena. I toni terrosi dei vestiti e del turbante, insieme alla sobrietà dell’espressione, evocano umiltà, ma anche forza e interiorità. Lettura concettuale: La donna può essere interpretata come una “custode dei segreti” o una figura iniziatica: una sacerdotessa, una vestale, o persino un archetipo della conoscenza femminile. Le chiavi non sono solo oggetti, ma segni di ciò che è necessario per accedere a un altro livello di realtà o comprensione.

Anselm Kiefer: Solaris – La grande mostra al Castello Nijo di Kyoto

Anselm Kiefer: Solaris – La grande mostra al Castello Nijo di Kyoto Dal 31 marzo al 22 giugno 2025, l’arte monumentale e intensa di Anselm Kiefer approda per la prima volta in modo così esteso in Asia con la mostra Solaris, allestita nella suggestiva cornice del Castello Nijo di Kyoto. Organizzata da Fergus McCaffrey in collaborazione con la Città di Kyoto, l’esposizione rappresenta un evento culturale di straordinaria importanza, sia per la portata dell’artista sia per l’eccezionalità del luogo. Una mostra storica in un luogo simbolico Il Castello Nijo, patrimonio UNESCO e simbolo dell’epoca Edo, diventa lo scenario inedito per accogliere trentatré opere tra dipinti e sculture realizzate da Kiefer. I lavori sono distribuiti all’interno dell’antico edificio Daidokoro – l’area che un tempo ospitava le cucine e gli spazi di servizio della corte imperiale – e nei cortili esterni, creando un dialogo poetico e potente tra la memoria della storia giapponese e la visione esistenziale dell’artista tedesco. Kiefer: memoria, materia, spiritualità Nato in Germania nel marzo 1945, Anselm Kiefer è considerato uno dei più importanti artisti contemporanei. Da decenni il suo lavoro affronta temi legati alla memoria storica, al trauma, alla spiritualità e alla rinascita, utilizzando materiali grezzi come piombo, cenere, paglia, terracotta e tessuti. Le sue opere sono stratificate, fisiche e cariche di simbolismo, evocando rovine e cosmologie, mitologie antiche e cicli naturali. In Solaris, il titolo richiama tanto la luce del sole quanto l’omonimo romanzo di fantascienza di Stanisław Lem, suggerendo un viaggio nella coscienza, nel tempo e nello spazio. Le opere si fanno specchio del subconscio collettivo, collocandosi in un contesto culturale che – pur geograficamente e storicamente lontano – risuona con sorprendente affinità. Arte globale in un contesto locale La scelta di Kyoto non è casuale. Città simbolo della tradizione giapponese, Kyoto è anche un centro culturale attento all’arte contemporanea e alle contaminazioni internazionali. L’incontro tra il linguaggio visivo e concettuale di Kiefer e l’architettura silenziosa e solenne del Castello Nijo crea una tensione artistica unica, capace di offrire nuove letture e sensibilità, sia per il pubblico giapponese che internazionale. Informazioni utili Questa mostra rappresenta un’occasione irripetibile per vivere l’opera di Kiefer in un contesto culturale di rara bellezza, dove l’Oriente e l’Occidente si intrecciano in un racconto visivo denso di storia, materia e significato.

Gaza: Il Genocidio del XXI Secolo … il Silenzio e la Vergogna delMondo

Gaza: Il Genocidio del XXI Secolo e il Silenzio della Politica Occidentale Di fronte a Gaza, il mondo ha fallito. E non per mancanza di prove, ma per mancanza di volontà. Da ottobre 2023, l’offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza ha causato una catastrofe umanitaria senza precedenti nella storia recente del Medio Oriente. Secondo i dati più aggiornati forniti da fonti autorevoli come l’ONU, l’UNICEF, Amnesty International e Save the Children, decine di migliaia di civili palestinesi — tra cui un numero sconvolgente di bambini — sono stati uccisi, mutilati, sepolti vivi sotto le macerie o lasciati morire per mancanza di cibo, acqua e cure mediche. La crisi a Gaza ha ormai assunto i contorni di un genocidio. Genocidio: Non solo un’accusa politica, ma un termine giuridico Il termine genocidio non è un’etichetta ideologica, ma una definizione giuridica codificata dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948). Quando un popolo viene sistematicamente sterminato, perseguitato e privato dei mezzi essenziali di sopravvivenza in modo deliberato, non si tratta solo di una guerra. È genocidio. E questo è ciò che numerosi osservatori internazionali, giuristi e difensori dei diritti umani stanno denunciando con forza, dalla Corte Internazionale di Giustizia all’organizzazione Human Rights Watch. Il ruolo dell’Occidente: connivenza, silenzio, ipocrisia In mezzo a questo massacro, la politica occidentale ha scelto il silenzio o, peggio, la complicità. L’Italia, guidata da Giorgia Meloni, ha continuato a sostenere politicamente e militarmente Israele, nonostante i crimini documentati. Il governo italiano ha mantenuto e rafforzato rapporti commerciali, compresi quelli militari, senza alcun tipo di condanna formale o richiesta di cessate il fuoco. Lo stesso vale per gran parte dell’Unione Europea, che ha approvato 17 pacchetti di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, ma non è riuscita ad approvarne nemmeno uno contro Israele, nonostante i crimini di guerra documentati e denunciati. Le uniche “sanzioni” dell’UE finora hanno colpito alcuni coloni estremisti in Cisgiordania, mentre l’esercito israeliano — responsabile delle operazioni a Gaza — è rimasto intoccato. Un’azione largamente simbolica, che non incide in alcun modo sul corso degli eventi. Bambini sotto le bombe Secondo Save the Children, oltre il 40% delle vittime a Gaza sono minori. Molti sono morti in bombardamenti mentre aspettavano aiuti umanitari, come nel caso della cosiddetta “strage degli aiuti”, in cui soldati israeliani hanno aperto il fuoco su civili in coda per ricevere cibo, rievocando immagini terribili della storia europea che credevamo archiviate per sempre. Due pesi, due misure L’ipocrisia politica dell’Occidente è evidente: se quanto avvenuto a Gaza fosse stato perpetrato da un altro attore — ad esempio la Russia — le reazioni sarebbero state drastiche e immediate. Ma nel caso di Israele, gli interessi geopolitici, economici e militari sembrano prevalere su qualsiasi principio di diritto internazionale o umanità. Conclusione: Il silenzio è complicità Quello che accade a Gaza non è una “tragedia”, è un crimine. Un crimine compiuto con armi, silenzi e giustificazioni offerte dall’Occidente. L’Italia, come altri paesi europei, avrà il dovere storico e morale di rispondere alle generazioni future: perché non avete fatto nulla mentre i bambini morivano a migliaia sotto le bombe? L’appello non è solo alla giustizia, ma alla coscienza. Il genocidio a Gaza non può essere ignorato, ridimensionato o derubricato a “effetto collaterale”. Ogni ora di silenzio è un’ora di complicità.

L’immagine come poesia visiva: la mostra su Giovanni Pintori al MAN di Nuoro

L’immagine come poesia visiva: la mostra su Giovanni Pintori al MAN di Nuoro Il MAN di Nuoro celebra, con una mostra estesa su tre piani e articolata in oltre 300 opere, la figura di Giovanni Pintori (1912-1999), uno dei più grandi graphic designer del Novecento italiano e internazionale. L’esposizione — realizzata in collaborazione con il M.a.x. museo di Chiasso — è molto più di una retrospettiva: è una vera e propria immersione nel laboratorio creativo di un autore che ha saputo tradurre l’estetica della modernità in linguaggio visivo. Pintori è noto soprattutto per la sua collaborazione con Olivetti, marchio che contribuì a trasformare in un’icona mondiale non solo dell’industria, ma anche del design e della cultura visiva. Ma questa mostra, curata con rigore filologico e intelligenza narrativa, va oltre l’etichetta di “grafico aziendale” per restituirci l’artista nella sua interezza: creativo poliedrico, sperimentatore instancabile, intellettuale silenzioso ma potentissimo nella sua capacità di comunicazione visiva. Sin dal primo piano, l’allestimento mette in scena un dialogo serrato tra forma e funzione, arte e comunicazione. I manifesti e le pagine pubblicitarie — alcuni diventati veri e propri totem del modernismo italiano — non sono solo strumenti commerciali, ma frammenti di una visione del mondo in cui ogni segno grafico ha una funzione poetica. La macchina da scrivere, oggetto spesso presente nei lavori per Olivetti, non è mai ritratta in modo realistico, ma diventa archetipo, simbolo, metafora. Pintori non rappresenta, evoca. Il suo tratto distintivo è la capacità di unire rigore geometrico e leggerezza immaginativa. Linee essenziali, colori netti, composizioni calibrate come spartiti musicali: ogni elemento ha il peso esatto, ogni spazio è pensato. L’influenza del Bauhaus e del razionalismo italiano è evidente, ma Pintori non è mai epigono. La sua grafica ha un respiro lirico tutto suo, che rende ogni opera riconoscibile anche a distanza di decenni. Significativa è anche l’attenzione dedicata al contesto biografico: Pintori, nato a Tresnuraghes e cresciuto a Nuoro, non ha mai reciso il legame con le proprie radici. E questo legame, come sottolineano le direttrici Chiara Gatti e Nicoletta Cavadini, è un “genius loci” che informa la sua opera senza appesantirla, un’eco discreta ma persistente di una terra aspra e visionaria come la Sardegna. Il percorso espositivo offre anche un’inedita sezione di bozzetti, schizzi e maquette, che consentono al visitatore di entrare nel cuore pulsante del processo creativo. Qui, più che altrove, emerge la grandezza silenziosa di Pintori: l’arte della sottrazione, del dettaglio che parla, del gesto minimale che si fa sintesi. Questa mostra è, in definitiva, un atto di giustizia culturale. Giovanni Pintori, troppo spesso relegato a figura di nicchia, merita di essere riconosciuto come uno dei protagonisti della cultura visiva del XX secolo. La sua opera, al crocevia tra arte, comunicazione e design, è oggi più che mai attuale in un’epoca in cui l’immagine è tornata a essere linguaggio dominante. E se la grafica è davvero “l’arte di comunicare con bellezza”, Pintori ne è stato il più grande poeta visivo.

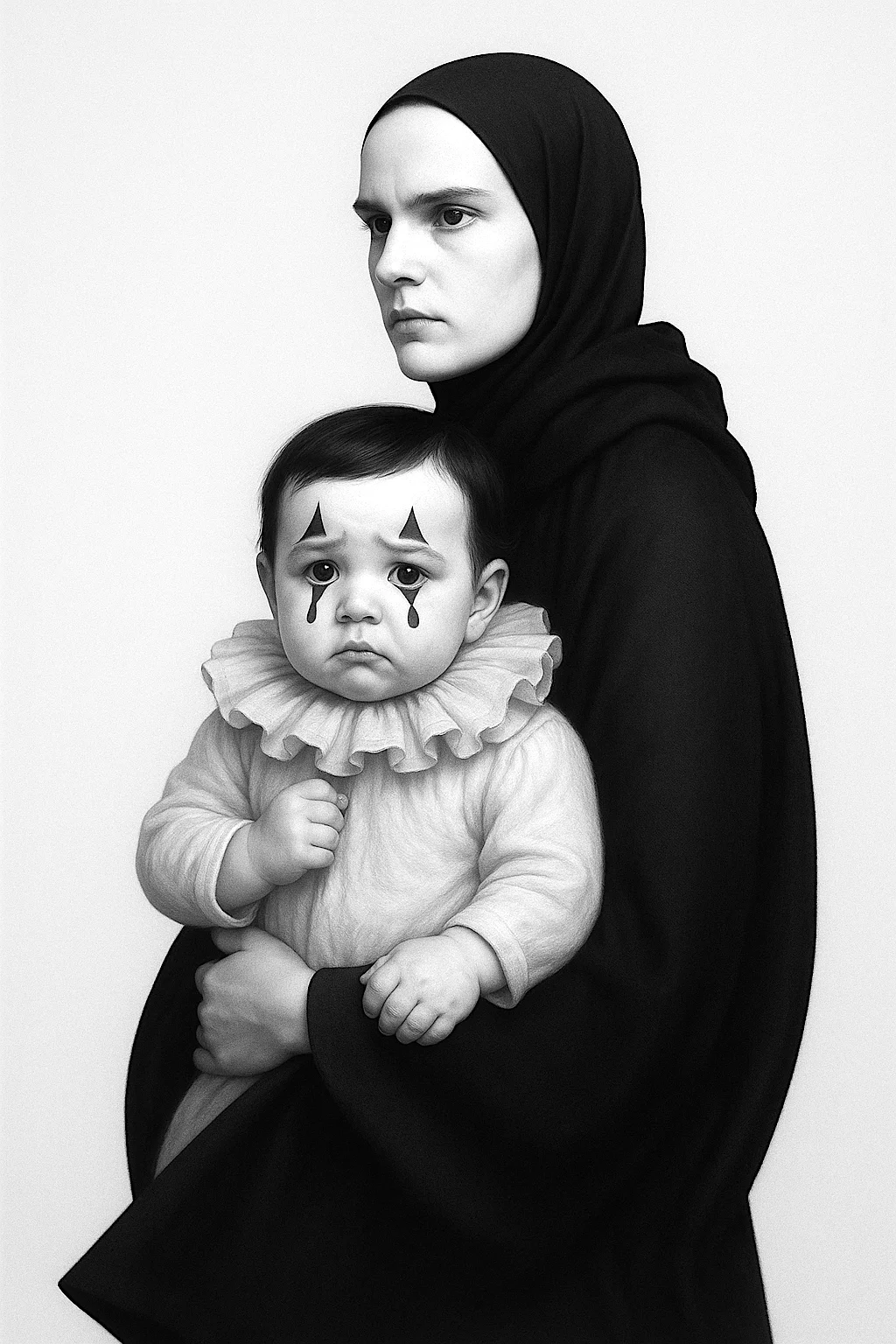

Il Pianto del Pierrot: Immagini dell’Innocenza Offesa

Il Pianto del Pierrot: Immagini dell’Innocenza Offesa di Luciano Di Gregorio C’è un’immagine che attraversa la nostra coscienza come una lama silenziosa: una donna in nero, dallo sguardo fermo e atemporale, tiene in braccio un bambino travestito da Pierrot. Il suo viso paffuto è rigato da lacrime dipinte, due gocce nere che sembrano tatuate dall’esperienza del dolore, nonostante l’età. È un’immagine costruita, ma più vera del vero. Un ritratto che trascende l’estetica per farsi etica, grido muto, denuncia visiva. È in questo spazio sospeso tra pittura e fotografia, tra sacro e grottesco, che si staglia una delle immagini più potenti dell’arte contemporanea. Il bambino, mascherato da clown triste, è il simbolo dell’infanzia tradita. Ma non si tratta di una maschera da circo o da carnevale: è la maschera della Storia, quella che l’Occidente impone ai suoi spettatori per digerire l’indigeribile. A Gaza, i bambini non indossano costumi: indossano ferite. Non piangono con lacrime disegnate, ma con occhi sbarrati da bombe, esiliati da ogni diritto primario: la casa, la scuola, il sonno. La madre in nero — ieratica, quasi mariana — si fa figura archetipica della madre mediorientale, dell’Addolorata contemporanea. La sua espressione è ferma, ma non rassegnata. È quella di chi ha attraversato il dolore senza cedere alla disperazione. Di chi ha perso tutto, ma tiene ancora stretto il poco che resta. Non c’è sentimentalismo in questo sguardo: c’è resistenza. L’immagine è monocroma, come se il colore stesso fosse stato prosciugato dalla realtà. È un bianco e nero che richiama la fotografia della guerra, la pittura sacra, i manifesti del lutto. Eppure ogni dettaglio — la stoffa, il volto, le mani — è reso con una precisione quasi pittorica, che richiama la scuola fiamminga tanto quanto l’iperrealismo novecentesco. Un contrasto tra la bellezza formale e l’orrore sottinteso che paralizza l’osservatore. In questo ritratto contemporaneo, l’artista sembra dirci che non c’è più alcuna distanza tra la scena artistica e la cronaca: che ogni bambino di Gaza è oggi un piccolo Pierrot. Il suo clownismo forzato — l’essere spettatore e vittima di un dramma scritto da altri — diventa la più brutale delle satire. E noi, che osserviamo, dove ci collochiamo? Siamo ancora spettatori o complici? L’arte, quando è vera, non consola. Ferisce. Ci costringe a guardare dove non vogliamo. Questo ritratto — che richiama le icone bizantine, il pathos barocco, la fotografia di guerra — è un atto di accusa. È un urlo silenzioso che attraversa le pareti bianche delle gallerie per abbattere quelle di cemento armato che cingono le infanzie negate. Che senso ha oggi parlare d’arte, se non per riportarla là dove serve? Se non per fare del gesto estetico una forma di testimonianza, di alleanza, di resistenza? In quest’opera, l’innocenza indossa il volto triste del teatro e ci chiede di non voltare più la testa. E noi, finalmente, non possiamo più fingere di non vedere.

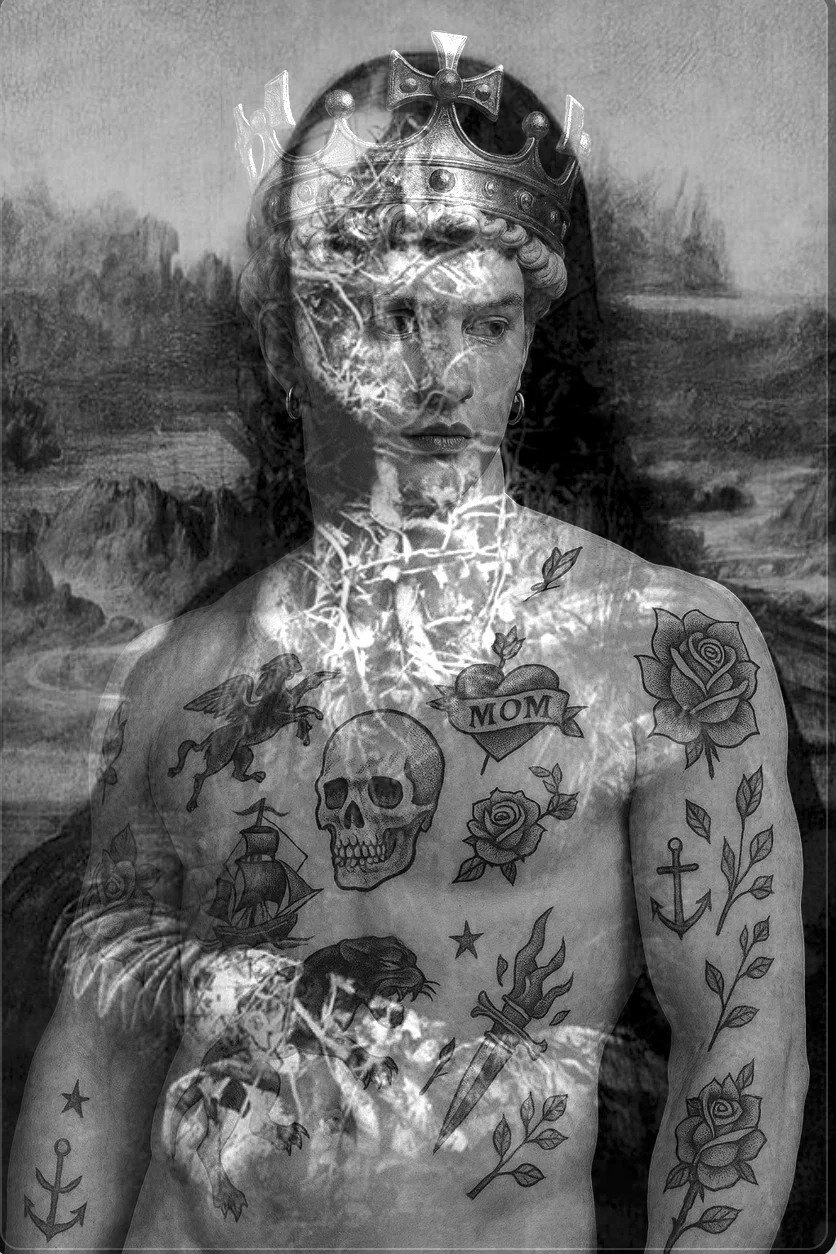

ll fantasma del Rinascimento nel corpo della contemporaneità: un’opera di Luciano Di Gregorio

ll fantasma del Rinascimento nel corpo della contemporaneità: un’opera di Luciano Di Gregorio Nel panorama dell’arte contemporanea, dove la citazione si mescola all’ibridazione e l’identità si dissolve nella molteplicità dei linguaggi, l’immagine proposta da Luciano Di Gregorio si presenta come un’opera densa, stratificata, e poeticamente inquietante. Una composizione digitale in bianco e nero che sovrappone, fonde e trasfigura due presenze titaniche dell’arte occidentale: Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Un doppio spettro: tra Leonardo e Michelangelo La sovrapposizione visuale mette in dialogo due archetipi: da un lato il volto enigmatico della Gioconda, il dipinto più discusso e decodificato della storia dell’arte; dall’altro, il corpo virile e plastico che richiama la scultura michelangiolesca, forse un David, ora reinterpretato come un moderno Adone tatuato, incoronato, vulnerabile. Il volto, velato da screpolature che evocano i cretti dell’affresco antico, porta il peso del tempo e della memoria. La figura maschile, nuda e fiera, presenta un mosaico di tatuaggi dal gusto old school: teschi, rose, ancore, pugnali, cuori trafitti con la scritta “MOM”. Il corpo diventa un palinsesto, una carne che racconta, che si fa diario visivo del nostro tempo. La corona e il simulacro La corona posta sul capo, elemento tipico del potere iconografico classico, ironizza sulla regalità dell’arte e dell’artista. Il soggetto ritratto è insieme re e martire, bellezza e ferita, archetipo e profanazione. La sua carne tatuata trasforma il canone in anti-canone, spingendo Michelangelo verso il linguaggio della strada e Leonardo verso la cultura pop. Di Gregorio gioca con la trasparenza e la stratificazione: l’effetto fantasmatico rende i confini tra figura e sfondo incerti, come se la storia dell’arte, pur sedimentata nei secoli, fosse sempre pronta a riemergere e a reincarnarsi nei corpi del presente. Un’opera postumana e rinascimentale Quest’opera non è né semplice omaggio né parodia, ma un atto critico e affettivo. Luciano Di Gregorio interroga la permanenza del Rinascimento in un’epoca postumana, dove i corpi sono ibridi, tatuati, ricombinati. La classicità non viene negata, ma attraversata. Michelangelo e Leonardo non sono più modelli irraggiungibili, ma presenze familiari, quasi compagni di un viaggio artistico nel nostro disincantato XXI secolo. Conclusione Il risultato è un’immagine che scuote e seduce, un’allegoria visiva che restituisce alla grande arte del passato una nuova carne, vulnerabile e potente. In questo corpo incoronato e segnato, Luciano Di Gregorio racconta l’eterna resurrezione dell’arte, la sua capacità di attraversare i secoli, di mutare pelle, ma mai di spegnersi. Una visione che è insieme elegia e rinascita, icona e critica.

L’amore come illusione biologica: riflessioni oltre Schopenhauer

L’amore come illusione biologica: riflessioni oltre Schopenhauer Nell’epoca delle relazioni digitali e dell’iperesposizione emotiva, riscoprire il pensiero di Arthur Schopenhauer sul tema dell’amore è un esercizio di disillusione. Il filosofo tedesco, con impietosa lucidità, affermava che ciò che gli uomini chiamano amore altro non è che un’illusione orchestrata dalla volontà della specie, un trucco della natura per garantire la riproduzione. Ma cosa accade se prendiamo sul serio questa intuizione e la confrontiamo con le dinamiche contemporanee? La trappola dell’amore romantico Per Schopenhauer, l’innamoramento è un impulso cieco, non un atto di libertà individuale. È la volontà della specie che parla attraverso di noi, spingendoci verso partner che possano garantire la massima efficacia genetica. L’amore romantico, con le sue promesse di eternità e fusione, è solo la maschera più affascinante e ingannevole di questo impulso. Oggi, in una società che ha eletto il sentimento a diritto e destino, questa visione è difficile da accettare. Eppure, guardando alle dinamiche relazionali attuali — l’instabilità affettiva, l’esplosione di divorzi, il disagio maschile crescente — si coglie quanto sia ancora attuale il senso di smarrimento che Schopenhauer descriveva. Molti uomini (e donne) vivono relazioni come investimenti emotivi fallimentari, aspettandosi giustizia dove esiste solo selezione naturale. La donna come stratega emotiva? Una lettura radicale del pensiero schopenhaueriano oggi viene usata per sostenere che le donne agiscano secondo istinto di sopravvivenza emotivo-strategico: selezionano, testano, scartano. Questo approccio, però, rischia di cadere in una semplificazione biologica e in una retorica vittimista. La realtà è più sfumata. Le donne non sono manipolatrici per natura, ma sono cresciute — come gli uomini — in una cultura che premia certe forme di potere invisibile. Se negli uomini la forza e l’ambizione sono storicamente associate al successo, nelle donne è stata l’intelligenza relazionale a garantirne la sopravvivenza e l’influenza. È una forma diversa di agency, non necessariamente inganno. Il bravo ragazzo e il mito del merito Uno degli errori più frequenti nel discorso relazionale maschile è l’idea che basti essere “buoni”, presenti, devoti, per meritare amore. Ma l’amore non è un premio etico, né una conseguenza logica del dare. È un campo magnetico complesso, dove entrano in gioco attrazione, status, sicurezza, indipendenza, fragilità. Il “bravo ragazzo” che soffre perché viene ignorato forse ha creduto in una narrativa semplicistica: che la bontà basti. Ma ciò che spesso manca non è il valore personale, ma la comprensione del gioco. La libertà come disincanto Il vero insegnamento di Schopenhauer non è che le donne siano “cattive” o “infantili” — una lettura datata e caricaturale — ma che il mondo degli affetti non va idealizzato. La libertà nasce nel momento in cui vediamo le dinamiche per ciò che sono: biologia, psicologia, cultura. Solo allora l’uomo (e la donna) possono smettere di inseguire fantasmi romantici e iniziare a costruire relazioni più adulte, consapevoli e simmetriche. Dopo la delusione, la strategia Non si tratta di diventare cinici, ma strategici. Chi si muove nel mondo relazionale senza conoscere le sue regole, cade. Chi conosce il gioco, non per sfruttarlo ma per non subirlo, può finalmente uscire dalla logica del bisogno e dell’idolatria affettiva. Il contrario dell’amore cieco non è l’odio, ma la lucidità. E allora sì, forse non amerai mai più “come prima”. Ma potresti iniziare ad amare in un modo nuovo: non per riempire un vuoto, ma per condividere una pienezza. Non per completarti, ma per evolvere.